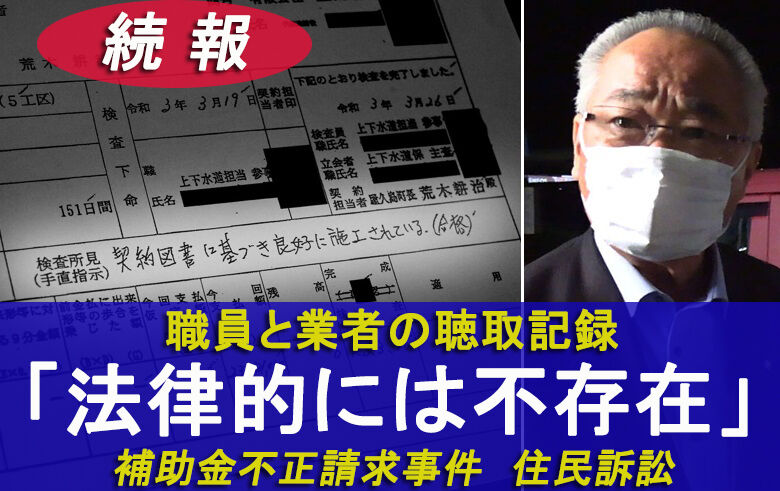

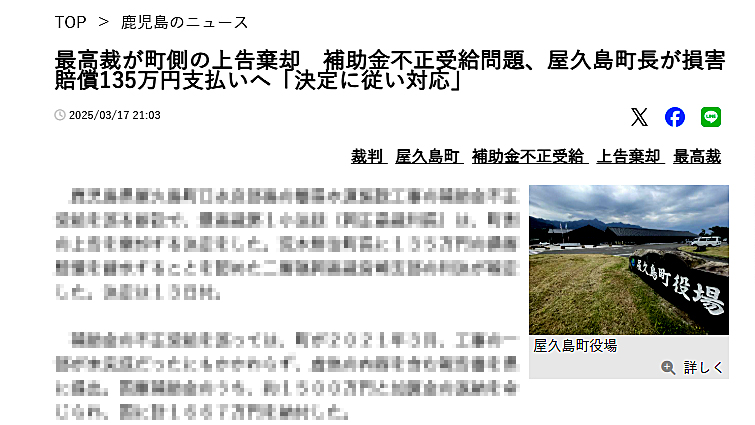

【視点】控訴は選挙対策か?それとも 最高裁まで争うのか? 屋久島町補助金不正請求・住民訴訟

荒木町長「裁判所の判断に従う」と議会答弁 ➡ 一転して判決不服 町民の公費で控訴審

職員3人の刑事的な違法行為も訴訟で判明

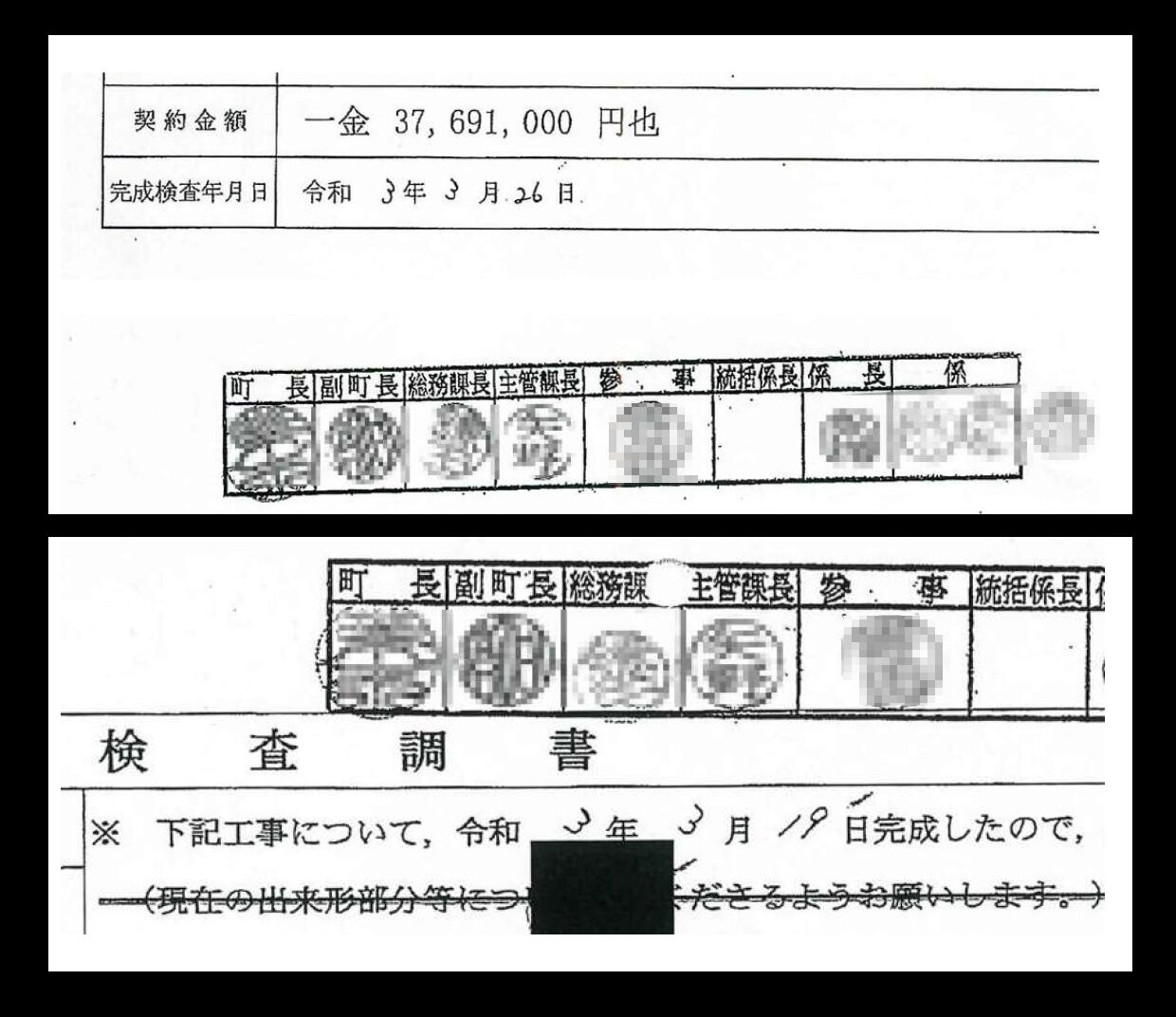

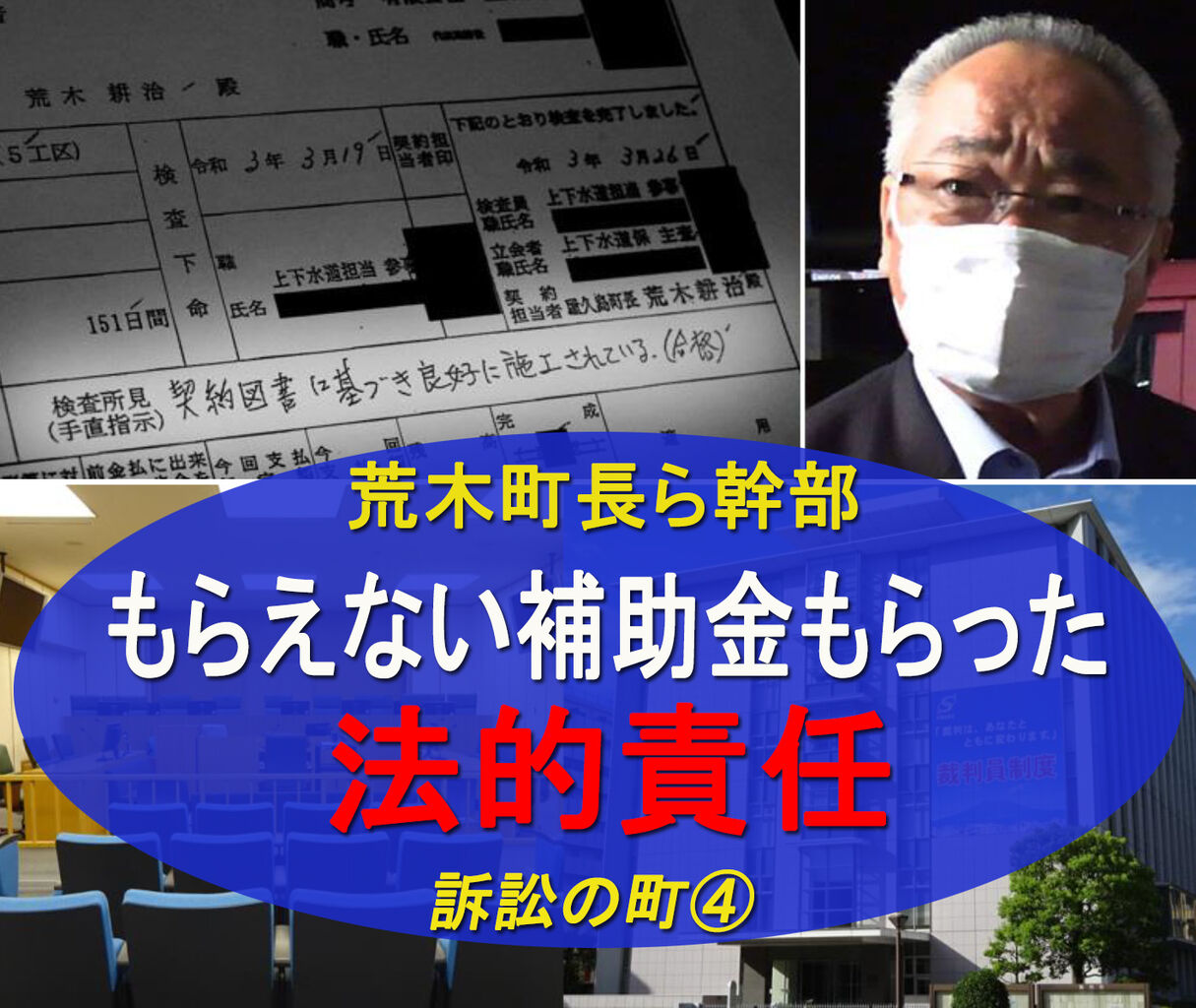

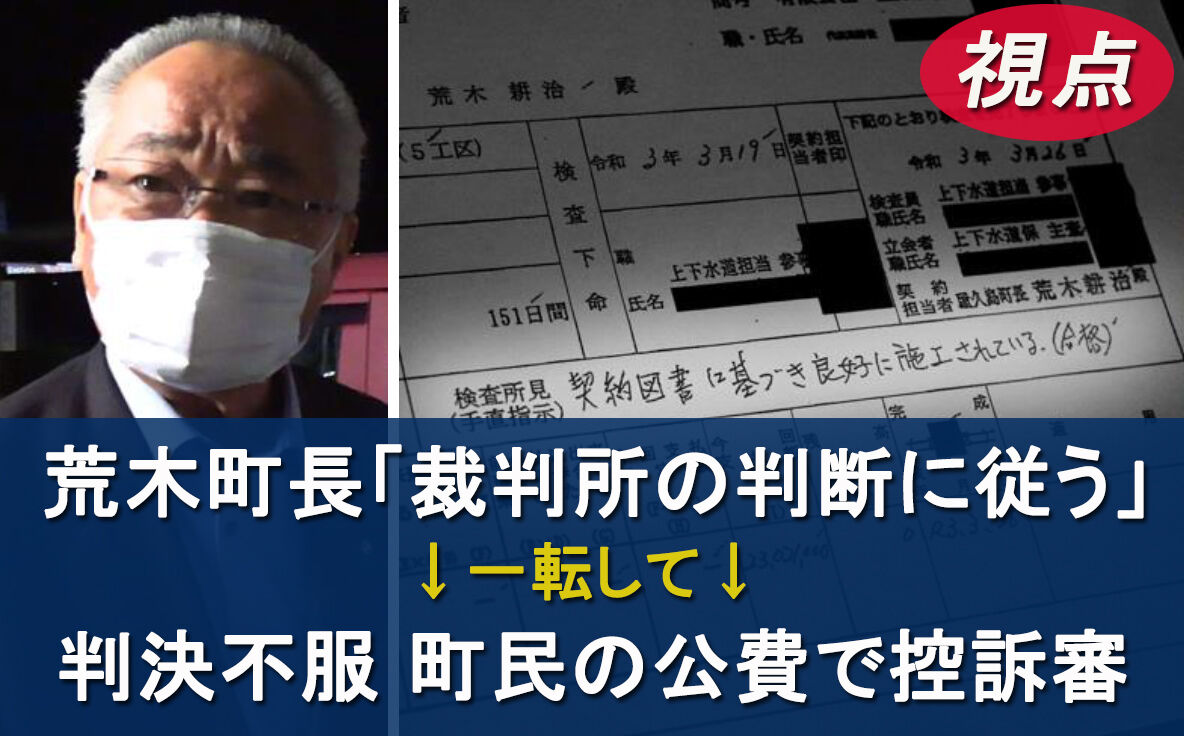

【右】屋久島町が国に提出した虚偽の検査調書【左】屋久島町の荒木耕治町長

「法的な手続きのなかで、それらの行為に関わった職員、あるいは責任がどこにあるかということは、裁判で裁判所の判断がなされた場合に、町としてはその判断に従って、損害賠償請求あるいは懲戒処分といったしかるべき対応を取ることというふうに考えている」

2022年9月の町議会一般質問で、そう言っていたはずの荒木耕治町長が9月15日、水道工事の補助金不正請求をめぐる住民訴訟の一審判決に不服があるとして、控訴を決めた。

10月の屋久島町長選を意識して、みずからの正当性をアピールするためなのか。それとも、納得いく判決が出るまで、町民の公費を使って最高裁まで争うつもりなのか。

いずれにしても、自身の議会答弁に反する対応であり、原告住民と町民に対しては、さらに大きな負担を押しつける控訴である。

【左】鹿児島地裁の法廷【右】鹿児島地裁(裁判所ウェブサイトより)

荒木町長ら幹部に135万円の賠償命令

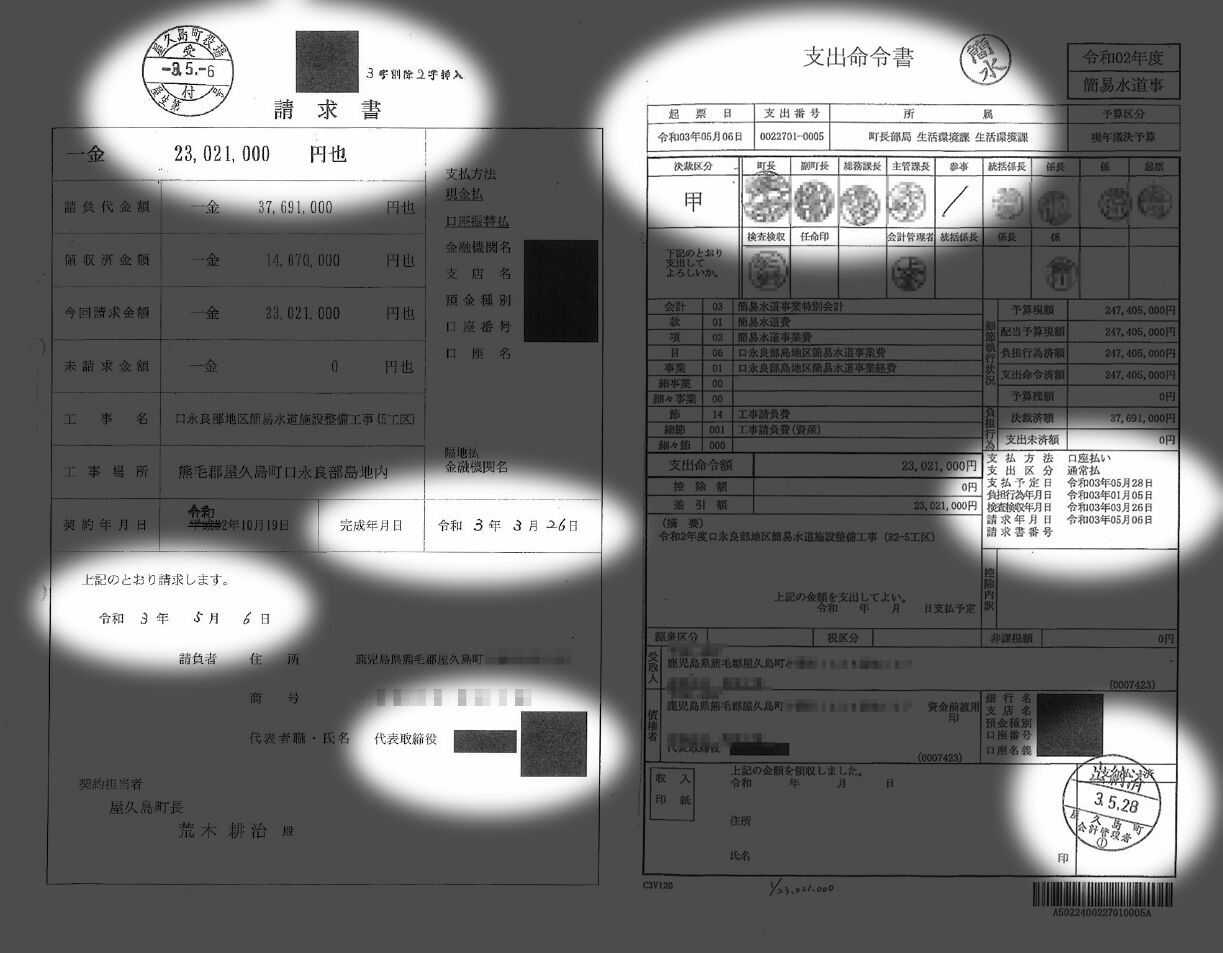

この住民訴訟は、屋久島町が水道工事の補助金を申請する際に、工事が未完成の段階で「すべての工事が終わった」などと虚偽の報告をして、国から補助金の返還命令を受けたのは町幹部の責任だとして、同町の住民が町を相手取り、荒木耕治町長ら幹部3人に約1668万円を賠償請求するように求めたものだ。そして鹿児島地裁は9月6日、町に対して、荒木町長や日高豊副町長ら幹部3人に連帯して約135万円を支払うように求めることを命じる判決を言い渡した。

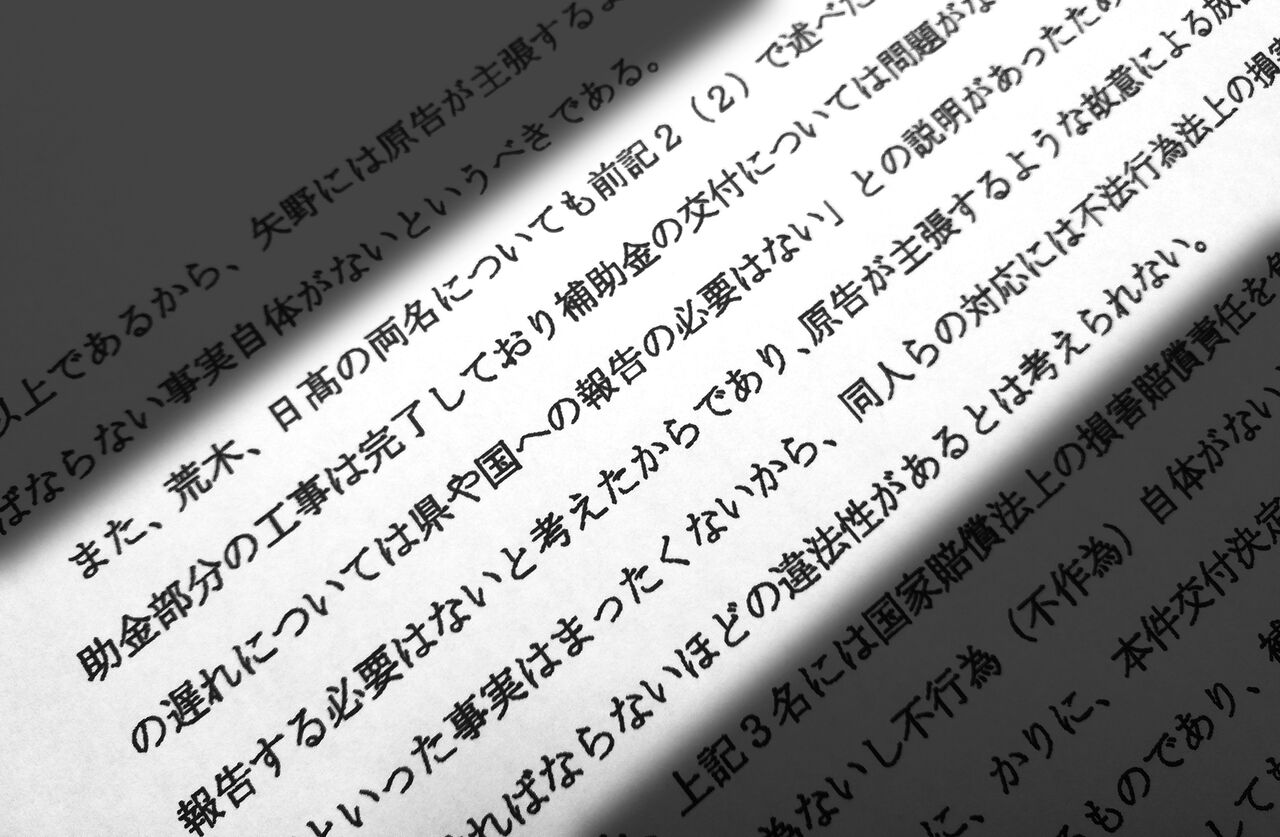

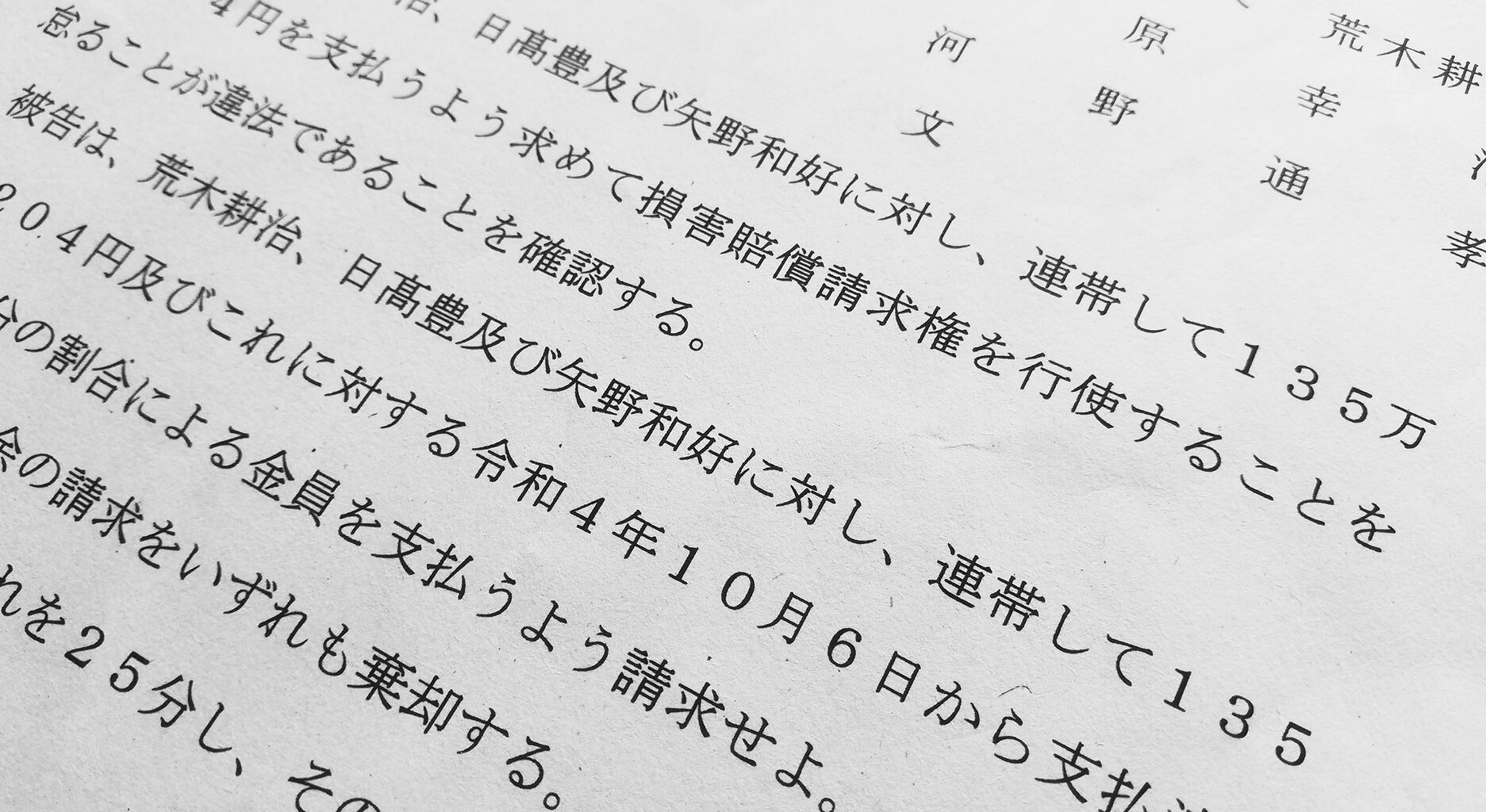

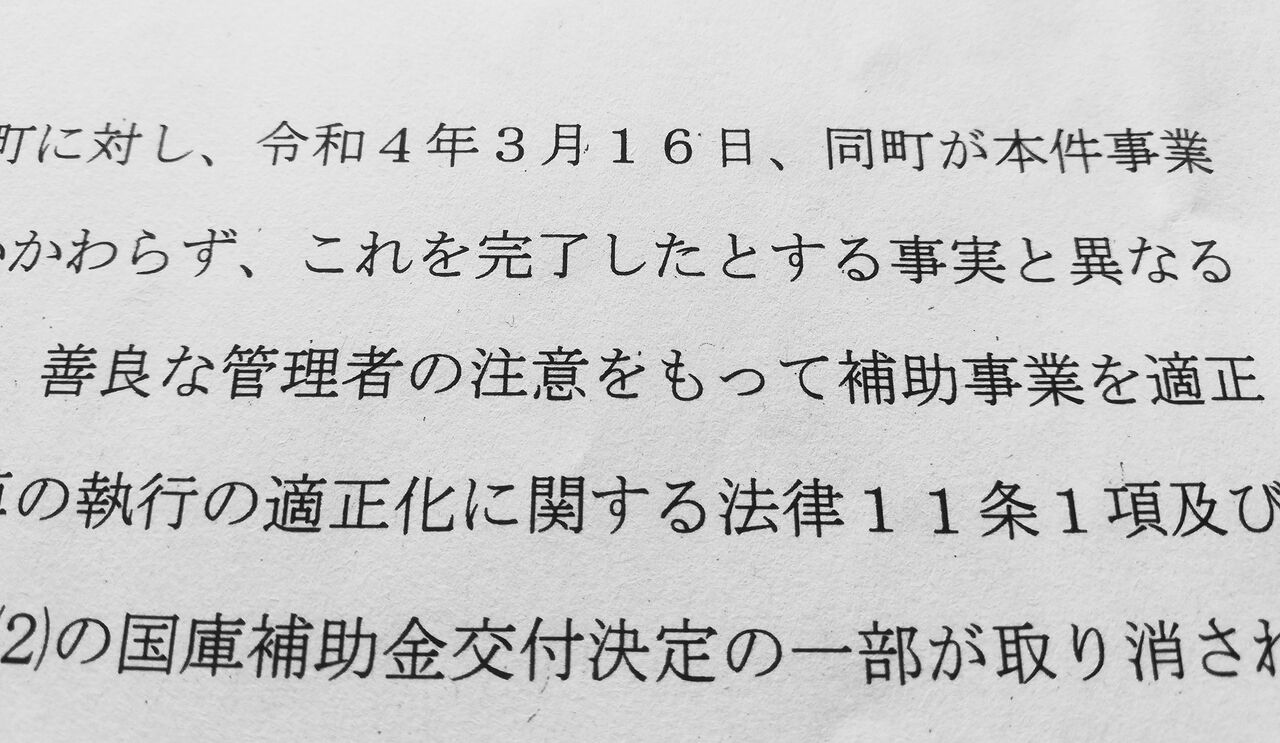

屋久島町に対して、荒木耕治町長や日高豊副町長ら幹部3人に連帯して約135万円を支払うように求めることを命じた判決文の一部

指導監督と不正調査を怠った注意義務違反

判決文を読むと、虚偽報告の事実が判明したのち、なんら国に報告することなく、この問題を7カ月間にわたって放置した荒木町長ら幹部3人の対応について、同地裁は法的な責任を明確に認めている。

「町職員が違法行為を行わないよう指導監督すべき義務を負っていた」

「国に対しその(虚偽報告に関する調査)結果を報告する義務を負っていた」

虚偽報告をした職員の「説明をたやすく信用すべきではなかった」

そして、荒木町長らには注意義務違反があったとして、国に返還した約1668万円のうち、加算金の一部にあたる約135万円の賠償責任を認めたのである。

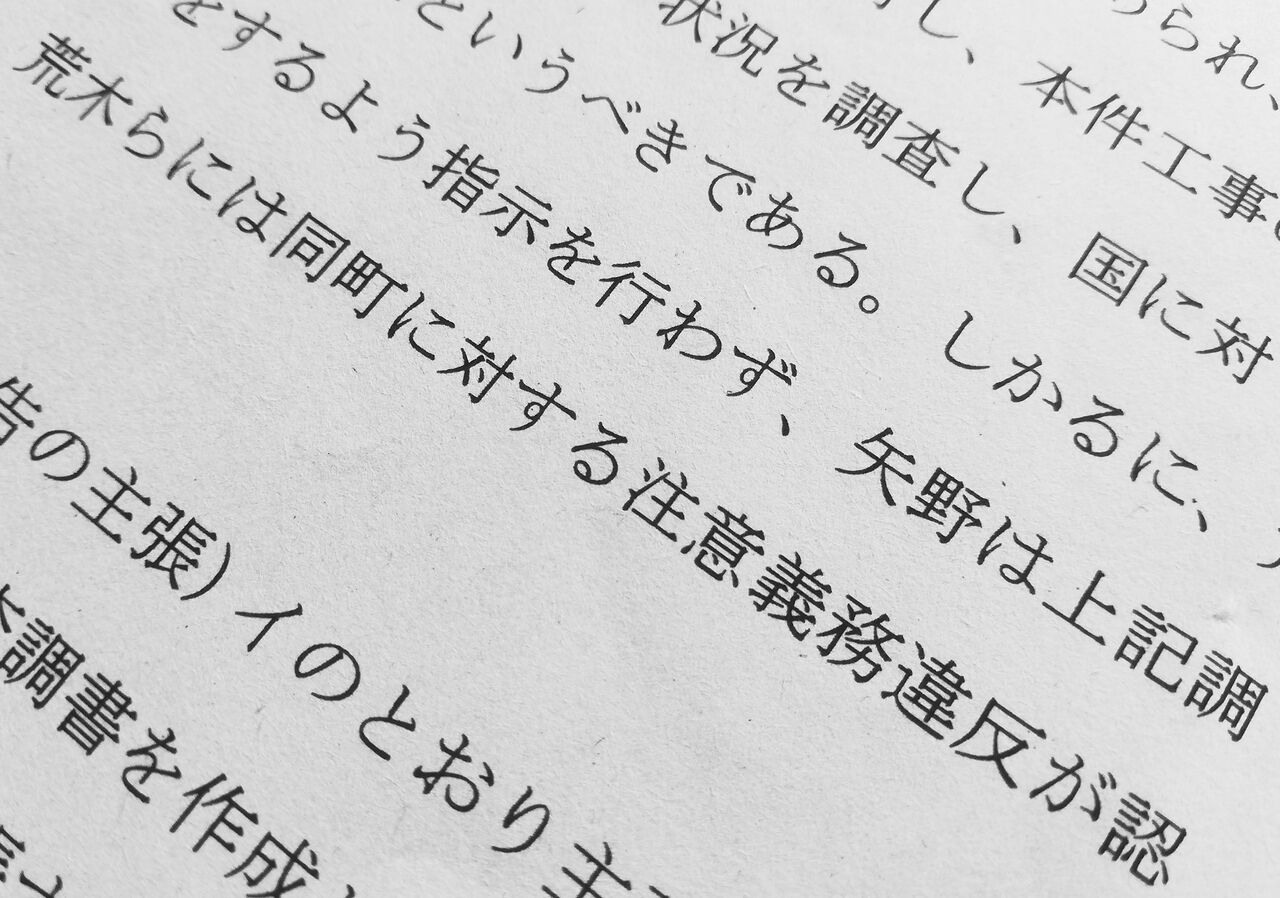

荒木耕治町長ら幹部に注意義務違反があったことを認めた判決文の一部

民法上の不法行為で損害

その際に同地裁が根拠にしたのは、民法の第709条(不法行為による損害賠償)だ。条文には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とある。

つまり、荒木町長らが虚偽報告の事実を速やかに国へ報告していたら、そもそも補助金を受給することはなく、その結果、加算金を支払うことなかったということだ。さらには、荒木町長らは虚偽報告の事実を町役場で内々に把握したのち、ただちにその調査をして国に報告するべき責任を負っていたが、それを怠ったということである。

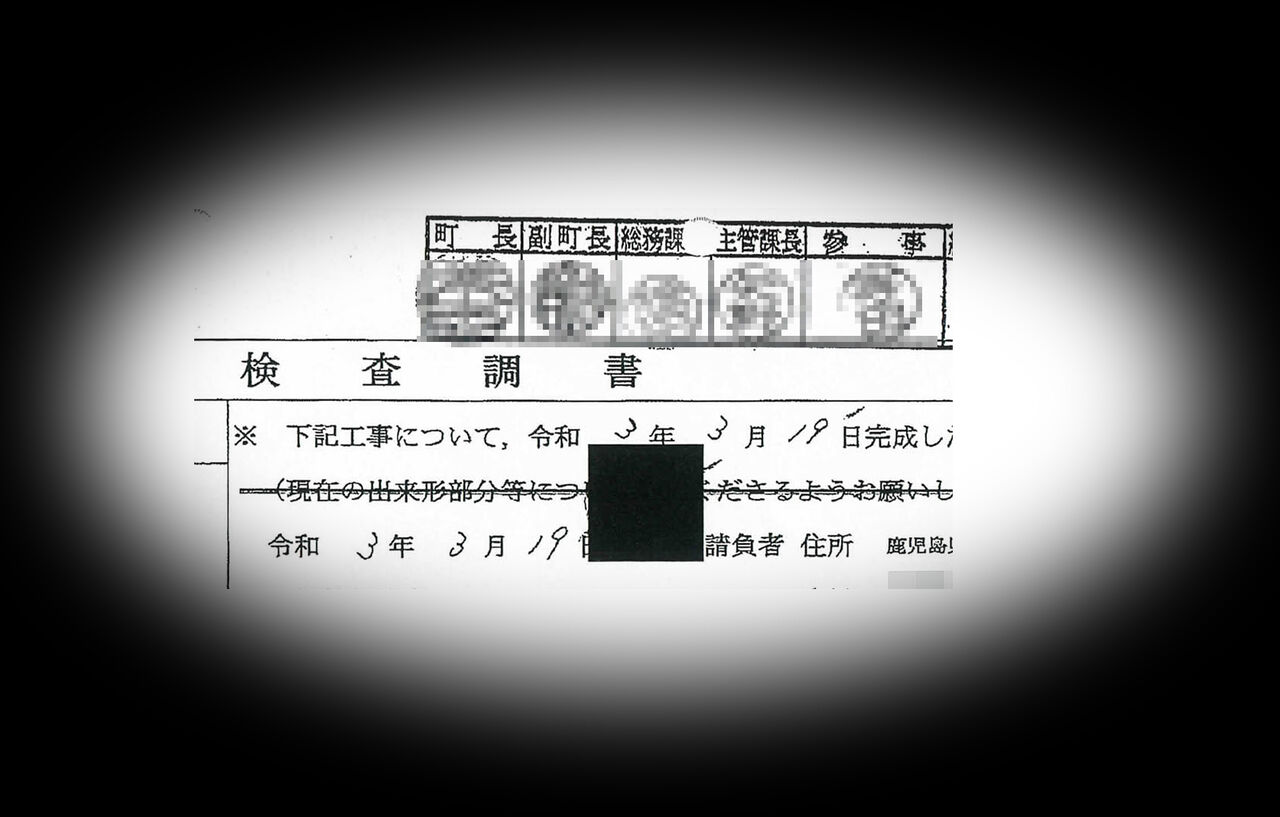

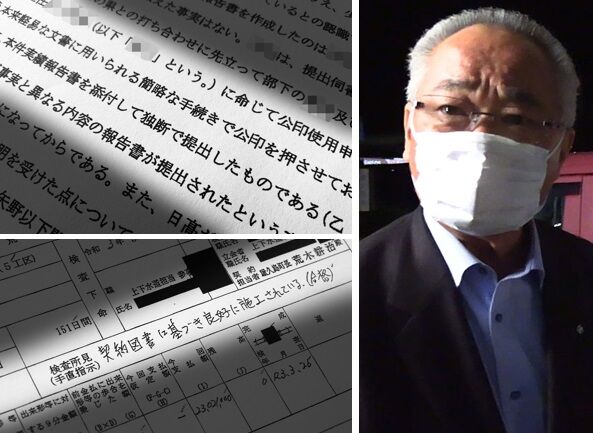

職員、勝手に公印を使って虚偽報告書を提出

この住民訴訟では、荒木町長ら幹部の過失だけでなく、水道工事を担当した職員3人による違法行為も明らかになった。町が裁判の答弁書を作成する過程で調査したところ、担当職員が虚偽の報告書を国に提出する際に、荒木町長ら幹部の決裁を受けることなく、町の公印を勝手に使って押印していたというのだ。

虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われる可能性

この職員3人の違法行為について、町は答弁書で詳細に説明しているが、これが事実であれば、刑事事件になる案件である。虚偽の内容が記載された報告書を作成し、それに公印を勝手に押して国に提出したとなると、虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われる可能性があり、本来であれば町役場が職員3人の告発を検討しなくてはならない。

しかし、この住民訴訟が提起されるまで、荒木町長らは虚偽報告に関する詳細な調査を一切してこなかった。また、職員3人の違法行為が判明したあとも、懲罰委員会などで処分を検討することなく放置したままである。

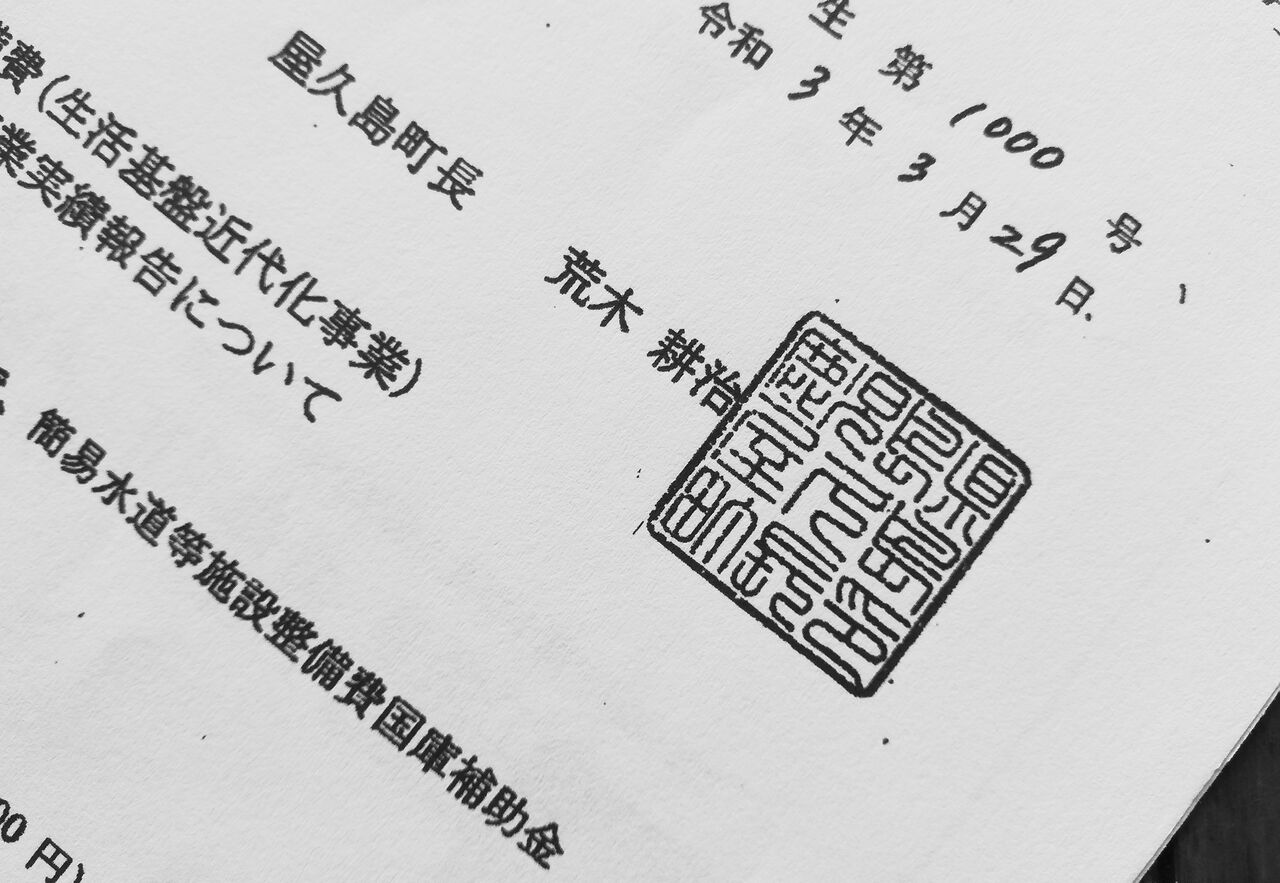

虚偽の報告書を提出する際、担当職員が上司の決裁を受けることなく、勝手に押印したとされる屋久島町長の公印

補助金返還の法的責任を業者に転嫁

職員が違法行為を行わないように指導監督せず、国への虚偽報告が判明したのちも調査を一切することなく、その事実を国に報告しないまま放置した。

この客観的な事実を踏まえれば、住民訴訟で争うまでもなく、荒木町長ら幹部に法的責任があるのは明らかだ。だが、町は「補助金返還の原因は工事遅延を招いた業者にある」と主張し、その全責任を業者側に転嫁してきた。そして、公正な調査や司法の判断を踏まえることなく、町は一方的に業者に損賠賠償請求をしている。

地裁、町の主張「工事が終わらず補助金返還に」を一蹴

また、補助金返還の理由をめぐる町の主張も無理筋だった。町は「国庫補助金の交付決定が取り消されたのは、本件工事が期限内に完了しなかったからであって、本件報告書が虚偽の内容を含んでいたからではない」と主張したが、同地裁は「採用できない」と一蹴した。

補助金返還の理由は「事実と異なる報告書」

その理由は、国が補助金返還を命令した際に根拠とした補助金適正化法の第11条1項(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)と第14条(実績報告)だった。補助金返還となった理由について、同地裁は「町が本件事業を完了していなかったにもかかわらず、これを完了したとする事実と異なる本件報告書を提出したこと」だと判断。町が「善良な管理者の注意」をもつことなく、工事を適切に管理監督できなかったことで、補助金の返還に至ったとした。

つまり、期限内に工事が完了しなかったのは町の管理責任であり、その責務が果たせなかったのに、すべての工事が完了したとする虚偽の報告書を国に提出したということだ。さらには、町は自身の責任を棚に上げて、業者にだけ責任を押しつけていたということである。

虚偽の報告書を提出したことが補助金返還の理由であることを認めた判決文の一部

杜撰かつ身勝手な公務で国から1億2000万円

そして、この判決文や町の答弁書などに目を通して思うのは、よくもここまで、杜撰かつ身勝手な公務ができたものだということだ。国から約1億2000万円もの補助金を受給することについて、荒木町長らは、その責任の重さを一切感じていないのではないかと言わざるを得ない。

町長選の結果が左右する控訴審のゆくえ

控訴審をするには、一審では出されなかった主張と立証が必要になる。これまでの口頭弁論で、町側の主張は出尽くしており、新たなものが出てくるのか否かはわからないが、控訴に足る理由がなければ却下されることになる。

控訴理由の提出期限は11月の上旬。そのときまでには屋久島町長選は終わっており、控訴審のゆくえは、その選挙結果に左右されるとみられる。

■補助金不正請求事件・関連記事一覧

>>To TOP PAGE