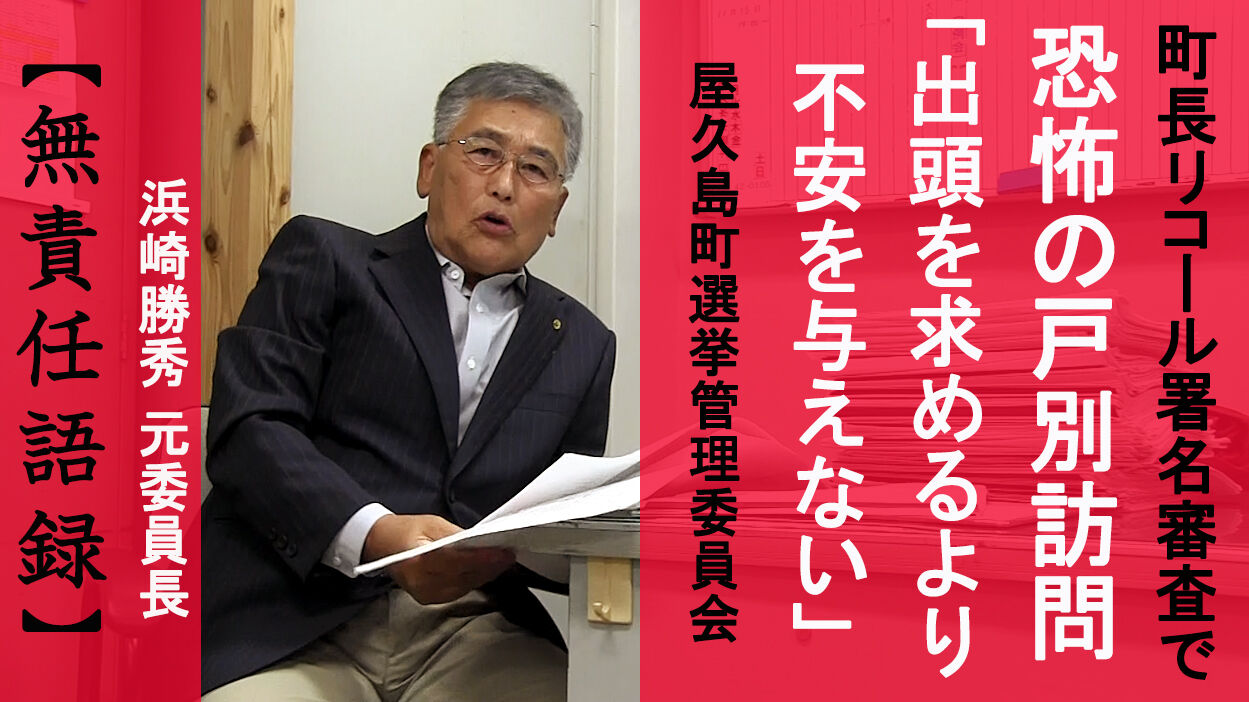

【やくしま無責任語録】(5) 前代未聞、町民に恐怖を与えた町長リコールの署名審査/浜崎勝秀・元選挙管理委員長

「厳正な審査」と称して署名者を戸別訪問→「出頭を求めるよりも、町民に不安を与えない」

他自治体「強制的な取り調べのようで、とてもできない」

(この連載は随時掲載します)

補助金不正請求や出張旅費着服などの問題が絶えない屋久島町。数々の不正や不祥事が起こっても、町幹部らが説明責任を果たさない状況は、この町が地方自治体の体をなしていないことを物語っている。この連載では、屋久島町政を歪める数々の発言を【やくしま無責任語録】と題して配信。

5回目は、2016年にあった町長リコール(解職請求)の署名審査で、署名者の自宅を戸別訪問して、町民に恐怖を与えた浜崎勝秀・元選挙管理委員長の無責任な発言を紹介する。

*

全国に先駆け 異例の戸別訪問

町長リコールに賛同の署名をして、その後に突然、選挙管理委員たちが自宅を訪ねて来たら、おそらく大半の人たちは驚きを通り越して恐怖を感じるであろう。それも、「誰が集めに来たのか?」「男性か女性か?」「名前は?」などと細かく聴かれれば、怖くなって「もう二度とリコールの署名はしたくない」と思うに違いない。

それゆえ、過去に全国であった首長リコールの署名審査で、戸別訪問をした自治体は一つもなかった。

ところが2016年、それまでの先例が破られる。総事業費24億円の新庁舎建設をめぐる荒木耕治町長のリコールで、屋久島町の選管が「厳正な審査」と称して、署名者の自宅を戸別訪問したのだ。それも事前に何の連絡もせずに、突然にである。

訪問受けた女性、恐怖で「もう絶対に署名はしない」

当時、町内で暮らす80代の女性が選管の戸別訪問を受けたのは、リコールの署名審査(20日間)が終盤を迎えた2016年11月半ばだった。事前の連絡なしに突然、男性4人が女性宅を訪れ、「誰が署名を集めに来たか」と質問。女性が「男性だが、名前は知らない」と答えると、そのまま立ち去った。さらに後日、選管委員が訪ねてきて「署名の重複を調べている」と説明したという。

女性は当時の取材に「突然、男性が4人も訪ねてきて怖かった。署名しただけで、二度も自宅に来るなら、もう絶対に署名はしない」と声を震わせていた。

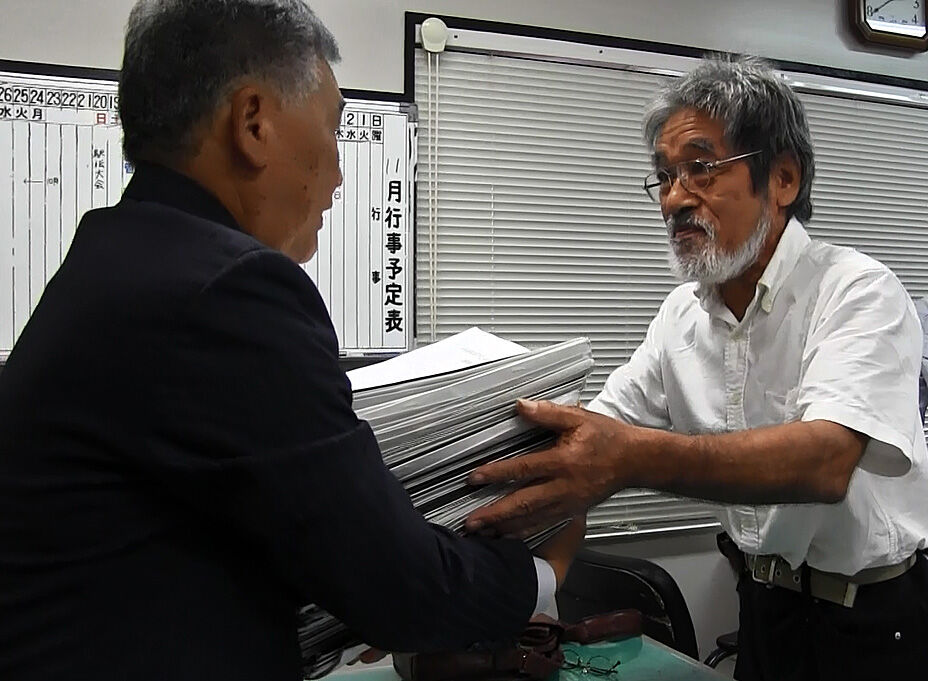

荒木耕治町長に対するリコールの署名活動で集まった署名簿を住民団体の代表から受け取る屋久島町選挙管理委員会の浜崎勝秀委員長(当時)=左(2016年10月31日)

法律で定めた「出頭」求めず、いきなり戸別訪問

リコール活動をした住民団体には、同様な被害の声が複数寄せられていた。そこで、リコールの取り扱いについて定めた地方自治法を調べると、署名に疑義がある場合は「関係人の出頭及び証言を求めることができる」(74条の3)とある。法律で出頭要請ができると定められているのに、なぜ、いきなり戸別訪問をしたのか。

その理由を選管の浜崎勝秀委員長(当時)に尋ねると、こんな答えが返ってきた。

「出頭を求めるよりも、町民に不安を与えないと判断した」

つまり、出頭を求めると町民に不安を与えるので、それよりも安心してもらえるように、戸別訪問をしたということだ。だが、実際には戸別訪問を受けて「恐怖を感じた」と言っている町民が複数いる。その被害の声を伝えると、浜崎委員長は言った。

「出頭を求める時間がなかった」

町民の気持ちを軽視した発言だった。法律で定められた出頭要請をせず、わざわざ戸別訪問をして町民に恐怖を与えているのに、「出頭を求める時間がなかった」というのは、極めて自己中心的な発想である。署名の審査は20日間と規定されており、法律の条文には「関係人の出頭及び証言を求めることができる」と書かれているのであれば、その範囲で署名審査をするべきである。

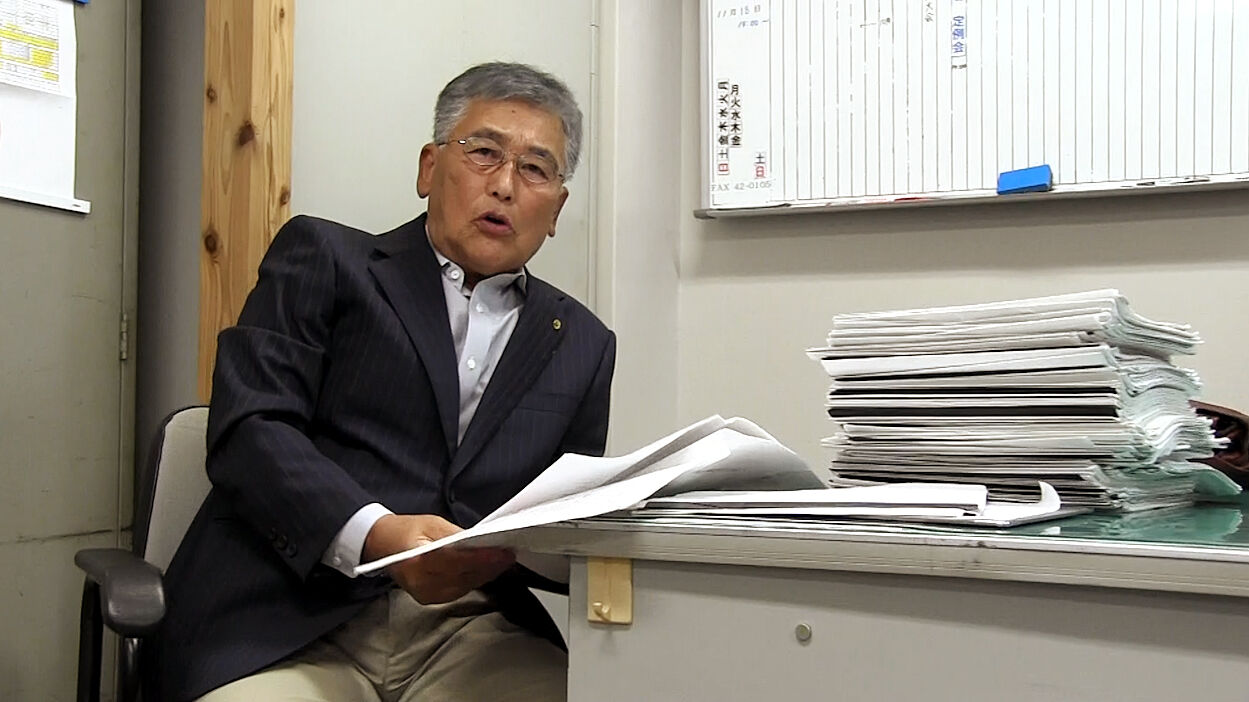

屋久島町選挙管理委員会に提出された荒木耕治町長リコールの署名簿を手にする浜崎勝秀委員長(当時)(2016年10月31日)

戸別訪問で署名者のプライバシー侵害も危惧

結局、荒木町長のリコールは成立要件の有効署名数(有権者数の3分の1以上)に対し、68人分が足りずに不成立となったが、ほかの自治体でも、住民に恐怖を与えるような戸別訪問をやっているのだろうか。

そこで、2016年以前の10年間にあった首長リコールで、有効署名数が成立要件を超えた鹿児島県阿久根市や千葉県銚子市などの8自治体に取材したところ、屋久島町のように戸別訪問をした例は一つもなかった。すべての自治体が選管内で署名審査を行っており、「戸別訪問は強制的な取り調べのようになるので、とてもできない」という自治体もあった。また、選管委員が戸別訪問することで、その家の住民がリコールの署名をしたことが周囲に知られ、プライバシーの侵害になることを危惧する声もあった。

専門家「請願権」「思想及び良心の自由」を脅かす行為と批判

つまり、屋久島町の選管が実施した戸別訪問は町民への配慮を欠いた、前代未聞の対応だったのだ。そして、この戸別訪問を政治の専門家はどう見るのか。

地方自治論などが専門の政治学者で、今年3月に亡くなられた千葉大名誉教授の新藤宗幸氏からは、当時の取材に、選管の戸別訪問を強く批判するコメントを寄せられた。

<中立な立場の町選管が戸別訪問をして、「誰に署名を頼まれたのか」と聴くのは、反町長派のリストを作っているのと同じで、絶対に許されない。署名簿上の審査だけで十分で、今回の屋久島町選管の審査は、憲法で保障された「請願権」や「思想及び良心の自由」を脅かす行為だ>

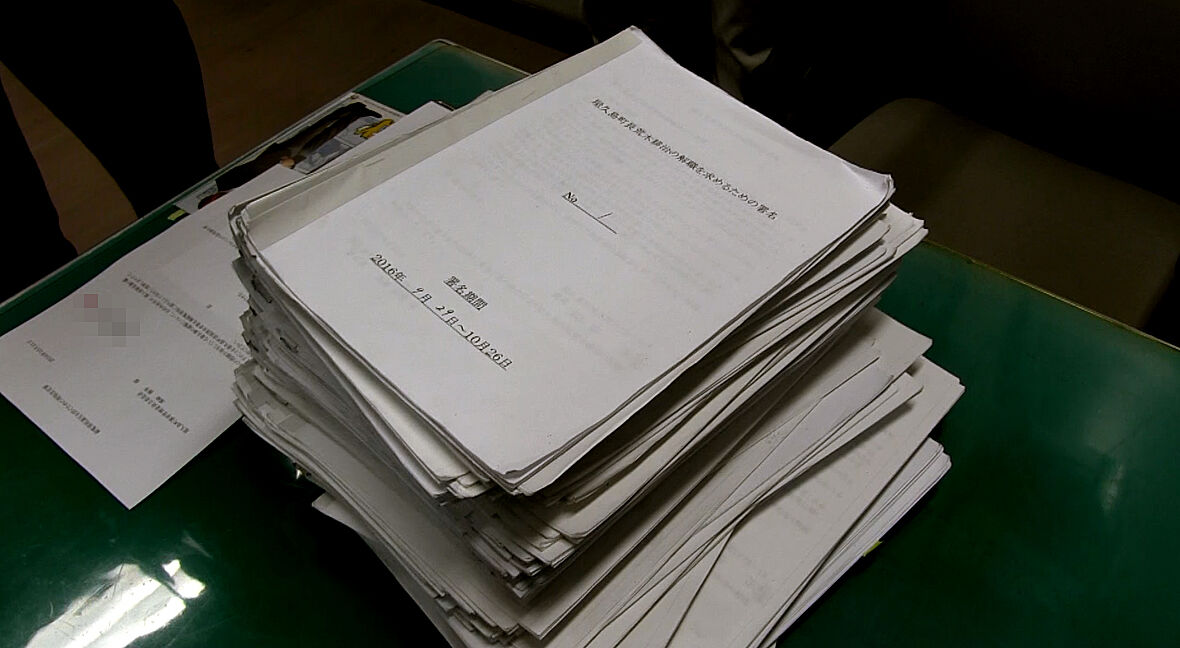

荒木耕治町長に対するリコールの署名活動で集まった署名簿(2016年10月31日、屋久島町選挙管理委員会)

屋久島町議会、選管の戸別訪問を容認

地方自治の専門家がこれほど強く批判する屋久島町選管の戸別訪問である。それゆえ、2019年の6月議会には、浜崎委員長らの罷免を求める決議案が出されたが、屋久島町議会は「お約束事」のように反対多数で否決。反対した町議たちは、戸別訪問で恐怖を感じた町民の声や、専門家の批判に耳を傾けることはなかった。

浜崎氏、荒木町長に推薦され叙勲を受章

かくして、浜崎委員長ら選管委員が自負する「厳正な審査」でリコールは不成立となり、荒木町長は町長の座を追われることなく、いまも順調に3期目を務めている。

一方、選管委員長になる以前に旧上屋久町議も務めた浜崎氏は2021年5月、荒木町長の推薦を受け、春の叙勲で「旭日双光章」を受章している。

「旭日双光章」の勲章と略綬 (内閣府ウェブサイトより)

■やくしま無責任語録・記事一覧