「公務員に賠償請求は可能」 住民監査請求で意見陳述 鹿児島県屋久島町・補助金不正請求事件

荒木町長や町職員に国賠法の「故意又は重大な過失」

国に返還した補助金1668万円の弁済を求める

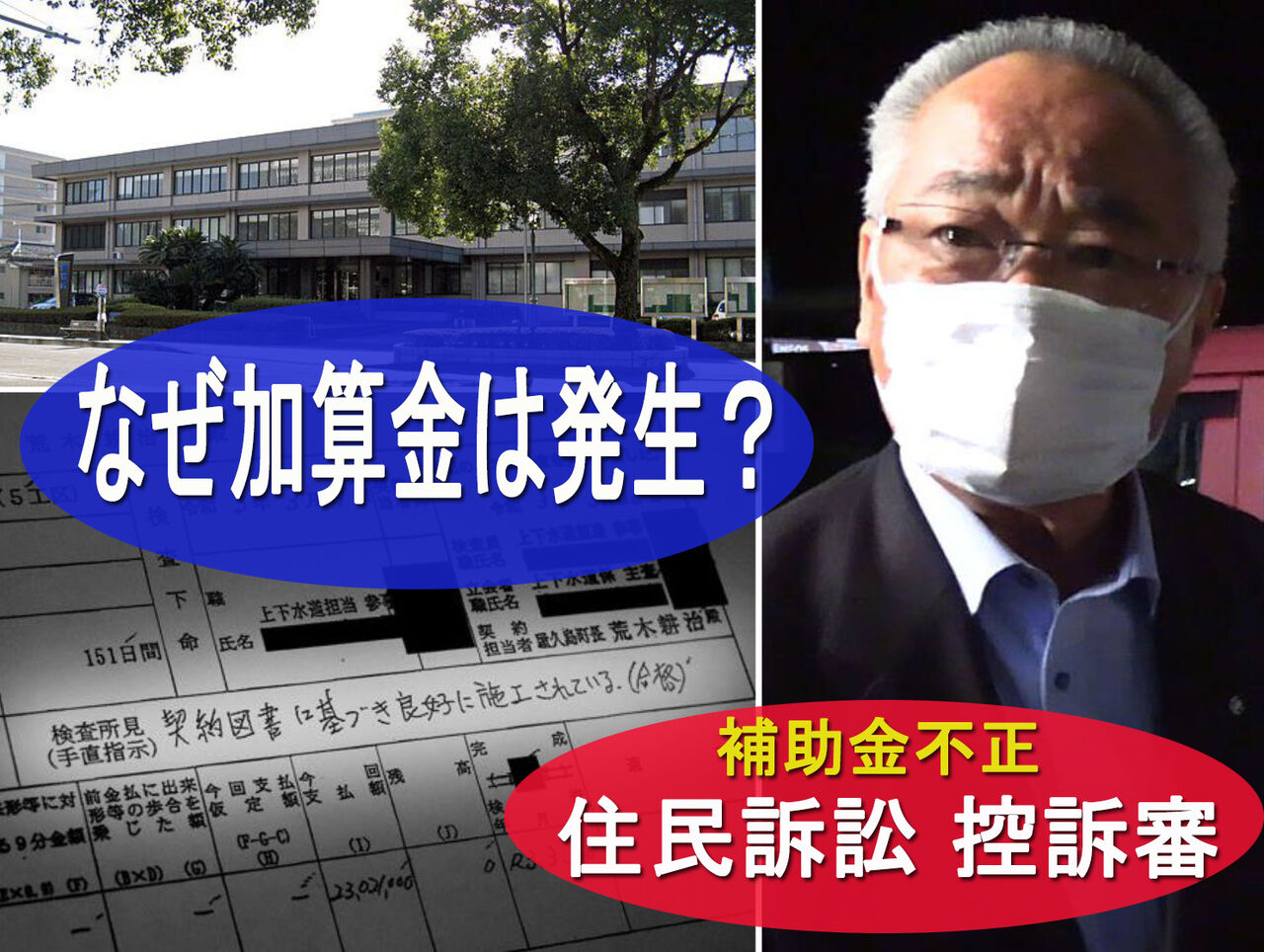

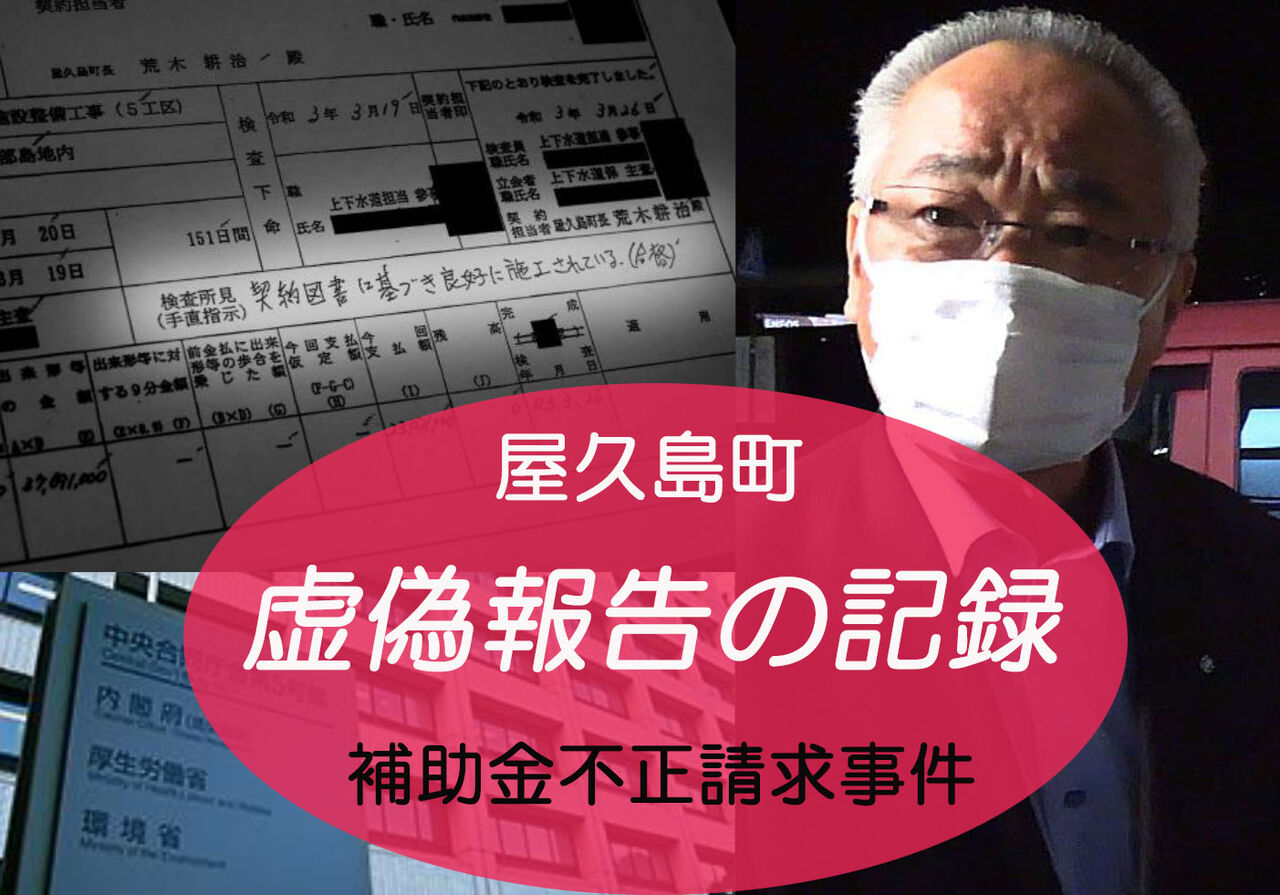

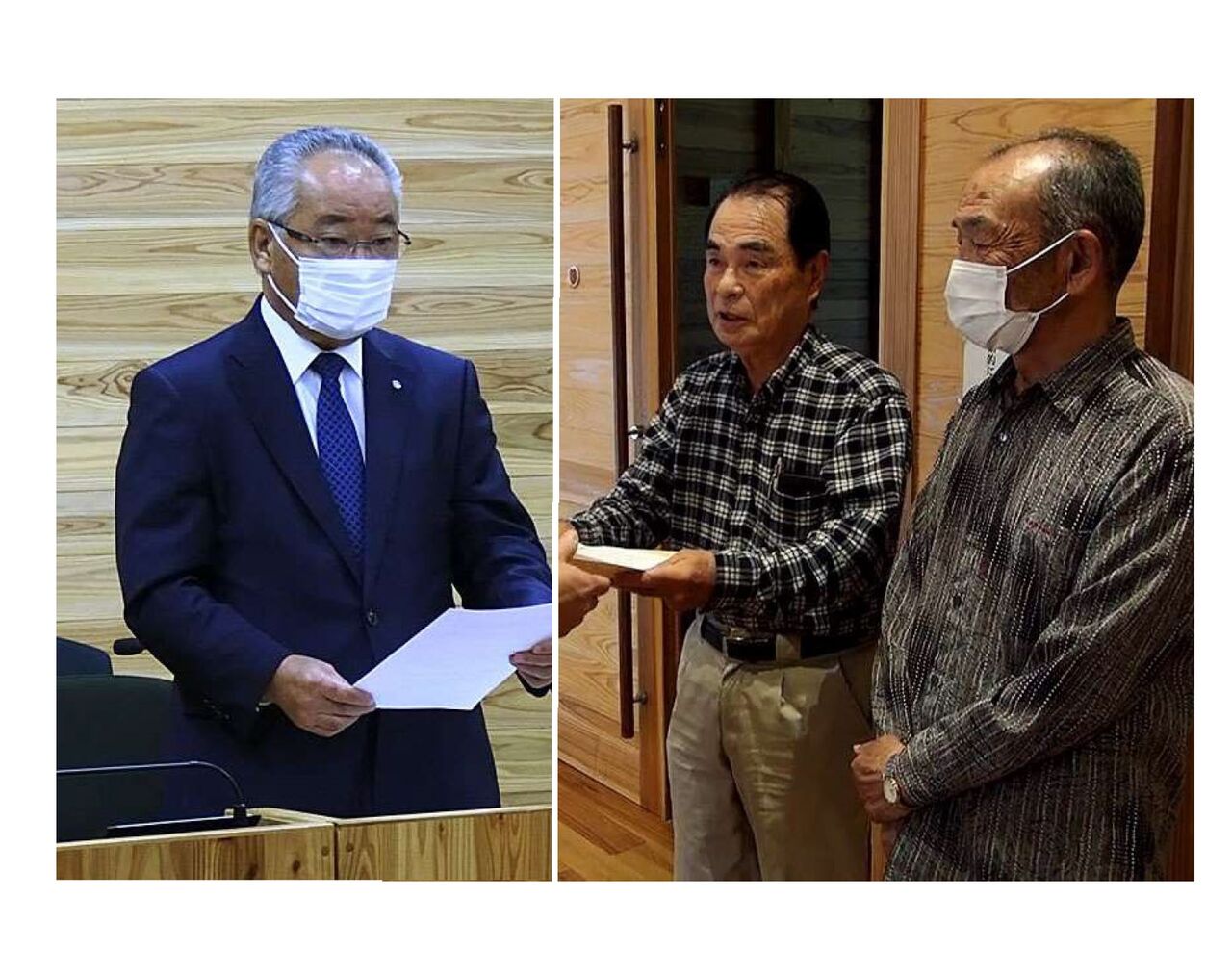

【左】補助金の不正請求について説明する荒木耕治町長(2021年11月26日、屋久島町議会)

【右】住民監査請求書を提出する小脇清保氏ら(2022年5月9日、屋久島町役場)

鹿児島県屋久島町が水道整備工事で国に補助金を申請する際に、すべての工事が完成したと虚偽の報告をした補助金不正請求事件をめぐり、同事件に対して住民監査請求を申し立てている町民が5月31日、町監査委員に意見陳述をした。国に返還した補助金約1668万円の弁済を荒木耕治町長ら幹部と担当職員に求める根拠として、公務員の賠償責任を規定した国家賠償法1条2項にある「故意又は重大な過失」があったと主張。工事業者に賠償請求する町の方針を批判し、意図的に虚偽の報告をして、その事実を国に伝えずに放置した荒木町長や職員らの責任は極めて重いとした。

住民監査の請求代表者で、この問題を2021年8月に町議会で指摘した元町議の小脇清保氏が陳述した。

国賠法1条2項を根拠に「全返還額の弁済を」

まず、小脇氏は監査で求める措置として、町幹部と町職員による全返還額1667万7534円の弁済を挙げ、「公務員の行為による損害賠償は国や地方公共団体に請求するというのが一般的な認識」だと説明。しかし、国家賠償法1条2項では「公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」という条文を示し、今回、多額の補助金返還に至ったのは、荒木町長や担当職員らの「故意又は重大な過失」が原因だとして、全返還額の弁済を求めるとした。

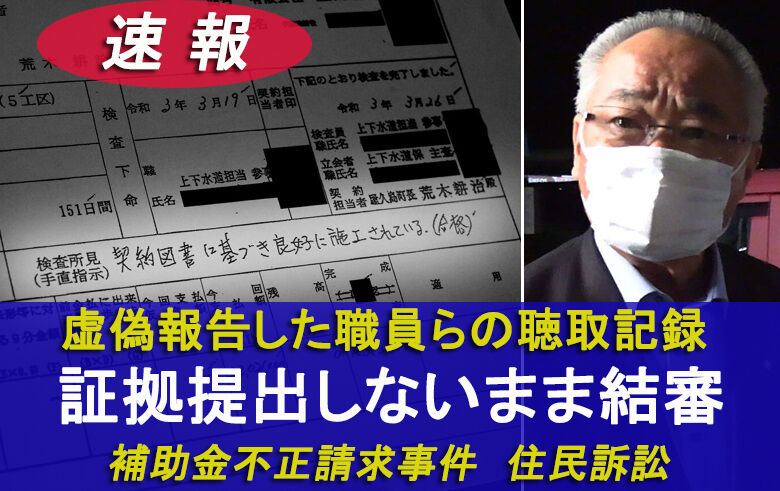

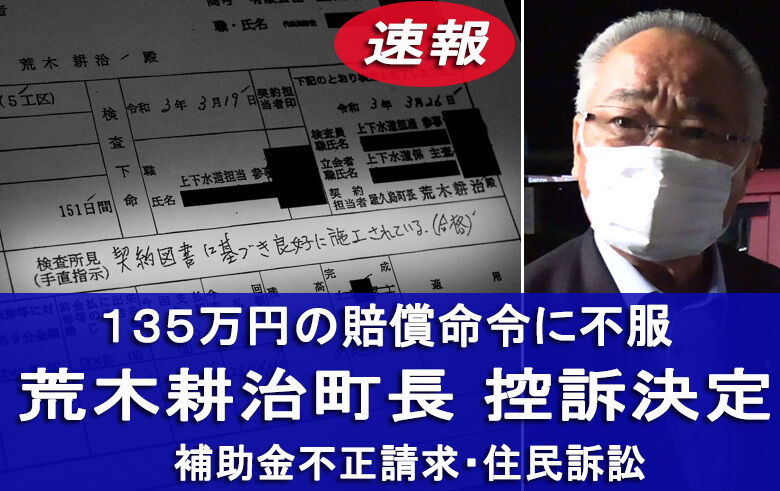

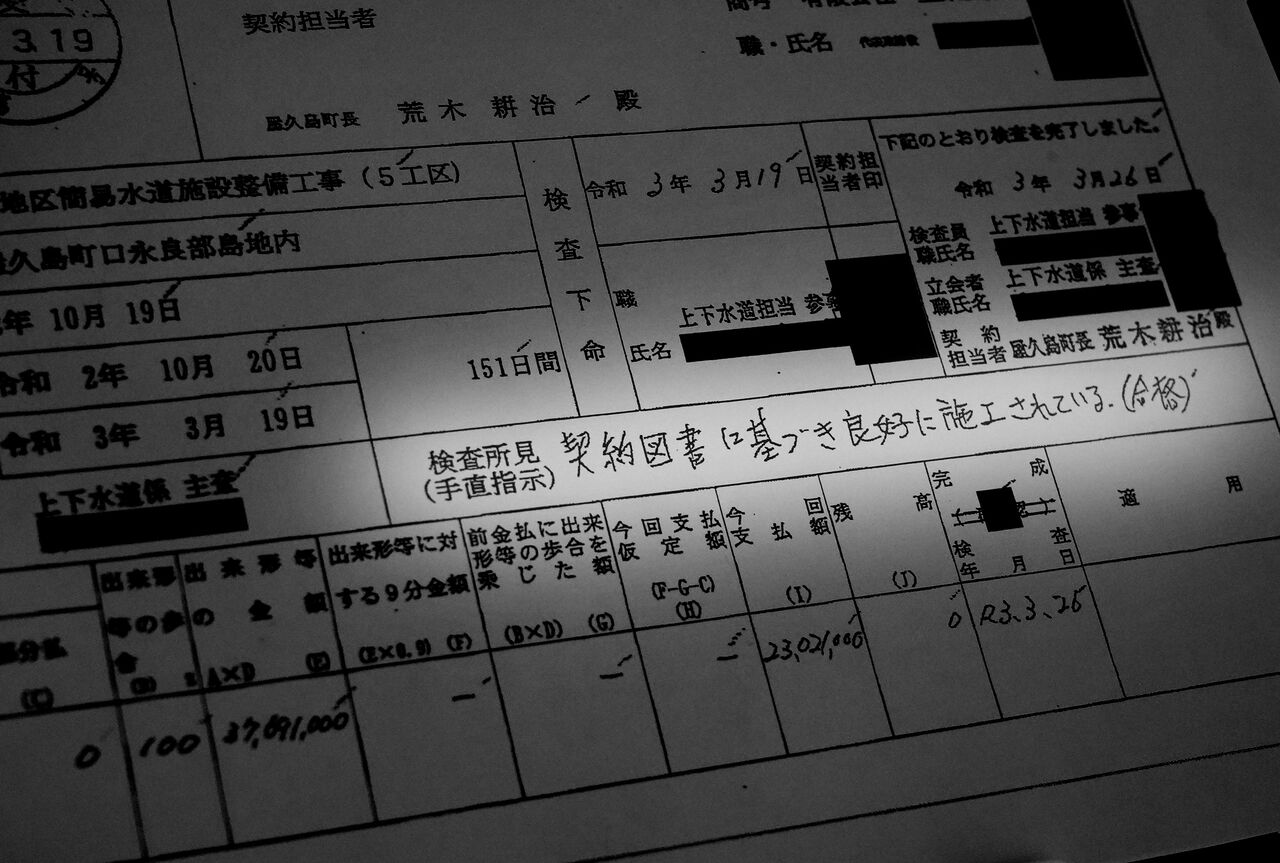

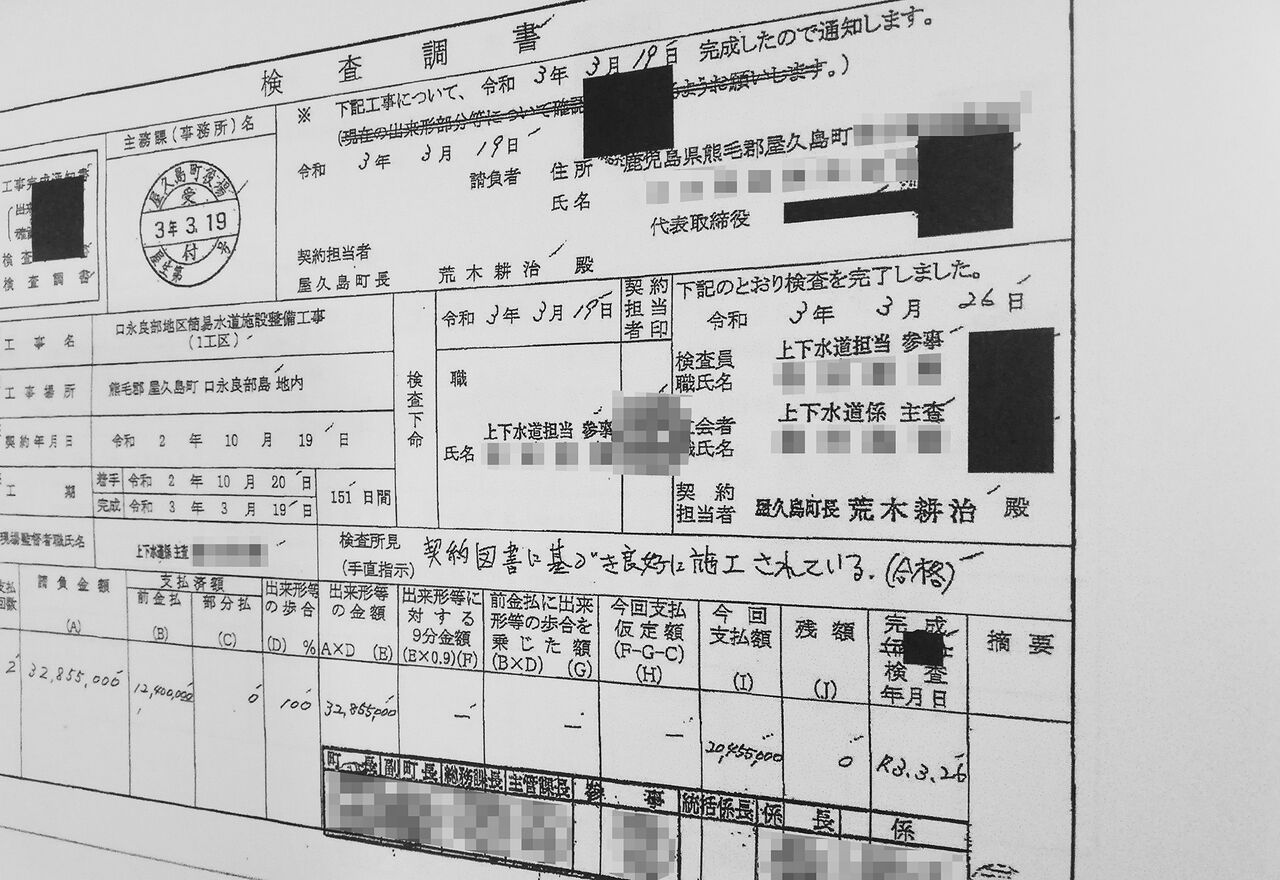

屋久島町が国に提出した工事完成を証明する「検査調書」。工事完成日を「3月19日」、工事完成検査日を「3月26日」として、「契約図書に基づき良好に施工されている。(合格)」と記載していたが、すべて虚偽の内容だった

過去の事例示し「民間より厳しい対応が求められる」

続いて、過去に公務員が賠償責任を負った事例として、読売新聞の記事(2021年12月14日付)から以下の5例を紹介。いずれも、「住民による行政監視が強まっているなかで、民間企業よりも厳しい対応が求められていることが背景にある」と主張した。

・2004年5月:高知市の市営住宅で起きた火災で、火災保険契約の切り替えを怠った担当職員ら4人に約700万円を請求。

・2012年12月:高松市の市営住宅の樹木伐採工事で特定業者に発注が集中し、不必要な工事などが発生。担当職員ら7人に約1070万円を請求。

・2017年8月:京都府日向市が備蓄食料を購入した際、納品を確認せずに代金を業者に支払い、その後に業者が経営破綻したため、備蓄食料の半数程度が未納になった。その結果、当時の市長ら6人に約750万円を請求。

・2017年12月:千葉市で生活保護費の返還手続きを怠ったまま時効が成立。担当職員ら4人に約750万円を請求。

・2020年11月:兵庫県庁の貯水槽の排水弁を約1カ月間にわたって閉め忘れた職員に対して、約300万円を請求。

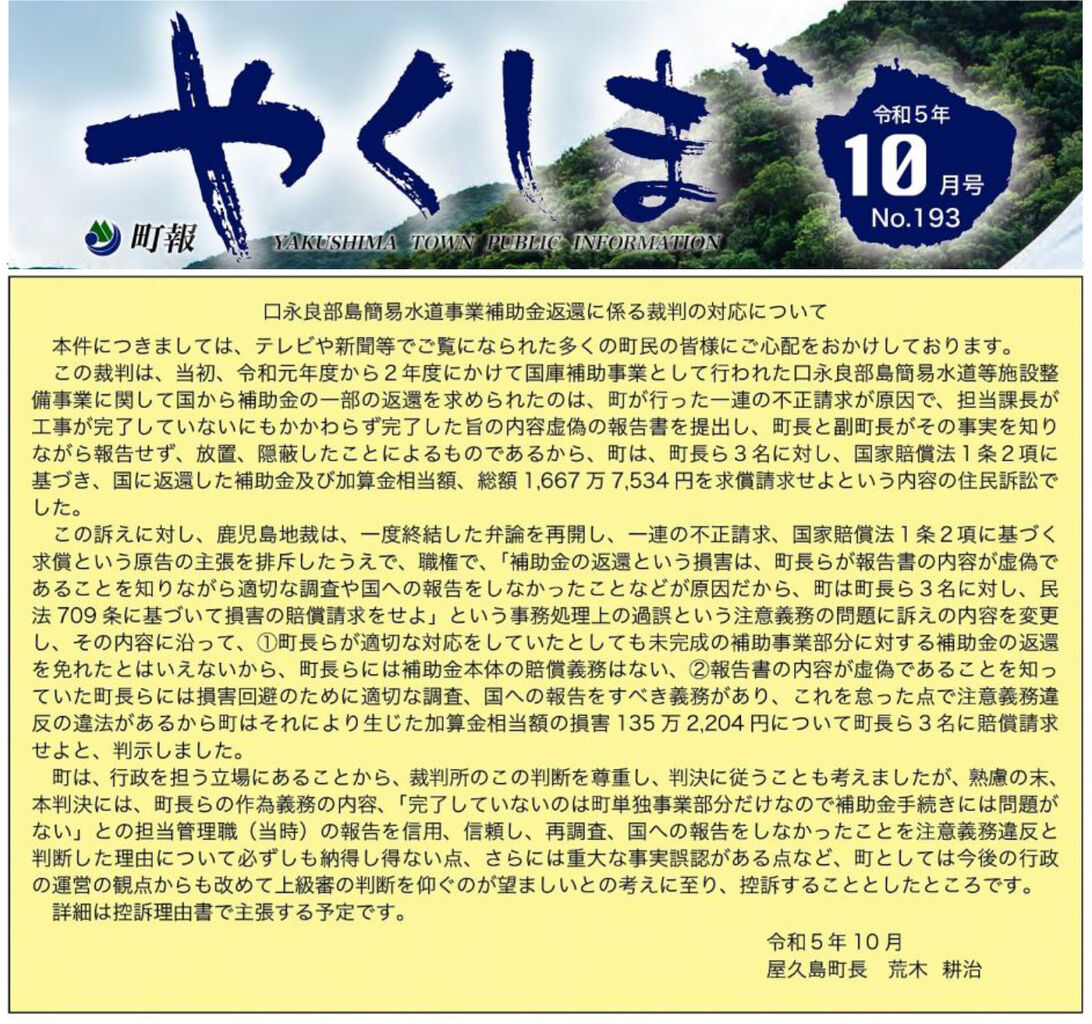

7月8日までに監査結果を報告へ

今回の住民監査請求は5月9日に提出され、全返還額の弁済に加え、再発防止策を検討する第三者委員会の設置を求めている。地方自治法では請求日から60日以内に監査を実施することが定められており、監査委員は7月8日までに監査結果を報告する必要がある。