機能不全の屋久島町政 日本メディア学会で報告

虚偽領収書 補助金不正 国会議員への高額贈答 町職員の過労死

屋久島ポスト、地域行政を監視する「草の根メディア」のモデルケースに

※この画像を含む記事内のスライドは、日本メディア学会での報告に使用したものです。

メディア研究の専門家らが集う日本メディア学会の「2023年春季大会」が6月24~25日に奈良市の奈良県立大学で開かれ、屋久島ポストは「住民による行政監視活動の課題と展望」をテーマにしたワークショップに参加し、不正や不祥事が続く屋久島町政の問題を報告した。国内外で新聞各社が衰退するなか、報道機関に取材されなくなった地域社会が「ニュース砂漠」となっている現状を踏まえ、住民が自ら行政監視をする市民メディアの可能性について、第一線のメディア研究者らが話し合った。

名古屋大と同志社大の研究者がWSを企画

ワークショップ「ニュース砂漠と地域ジャーナリズム」は、名古屋大学・大学院情報学研究科の小川明子准教授と同志社大学・大学院社会学研究科の小黒純教授らが中心になって企画。小川准教授が欧米の市民メディアの現状や支援体制などを報告し、小黒教授が大津市政を主な対象に市民と調査報道を続ける「ウォッチドッグ」について紹介するなかで、屋久島ポストの武田剛共同代表が屋久島町政の現状について報告した。

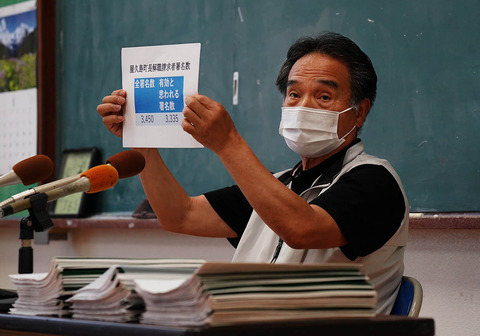

日本メディア学会のワークショップで討論する参加者たち(2023年6月25日、奈良市の奈良県立大学)

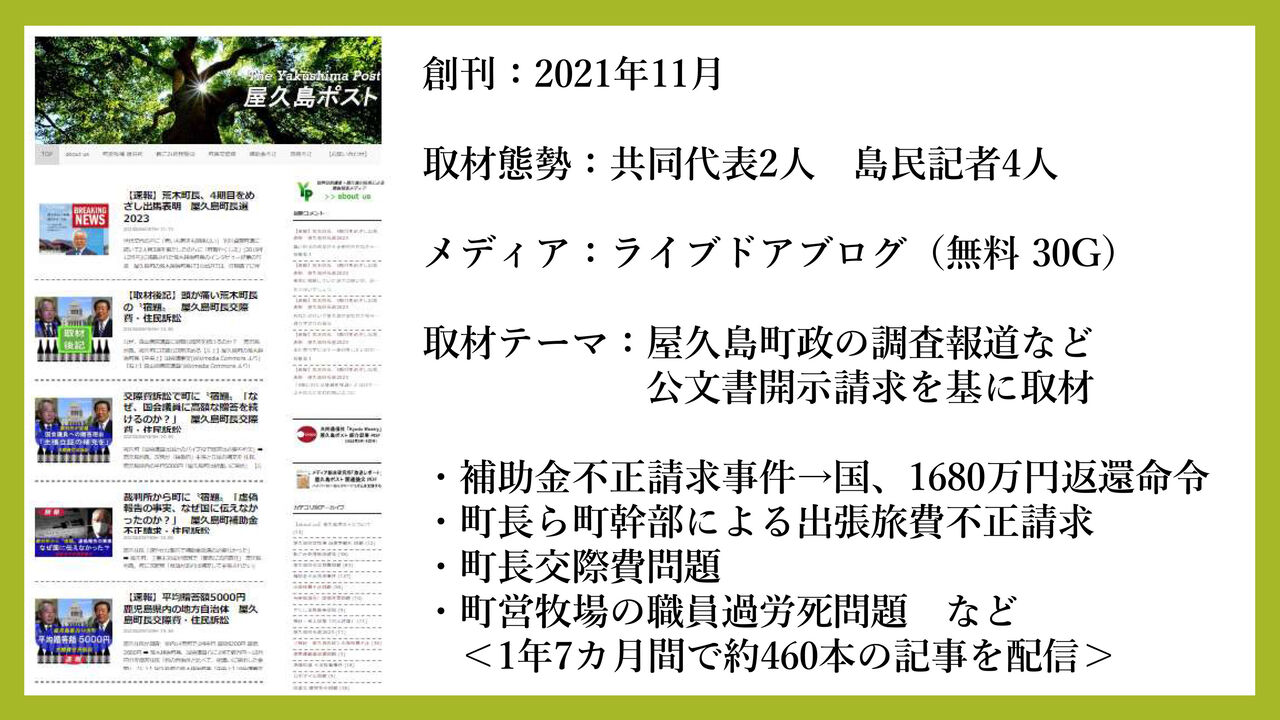

無料ブログを駆使して記事配信

屋久島の報告ではまず、屋久島ポストが2021年11月に創刊して以来、1年7カ月間で約460本の記事を配信したことを受け、補助金不正請求事件では国が町に1668万円の返還命令を出し、町長が続ける国会議員への高額贈答の問題が住民訴訟に発展したことなど、報道の「成果」を紹介。誰もが無料で使えるブログサイトで記事を配信し、町の行政文書を開示請求する際の費用に取材経費を集中させていることなどを報告した。

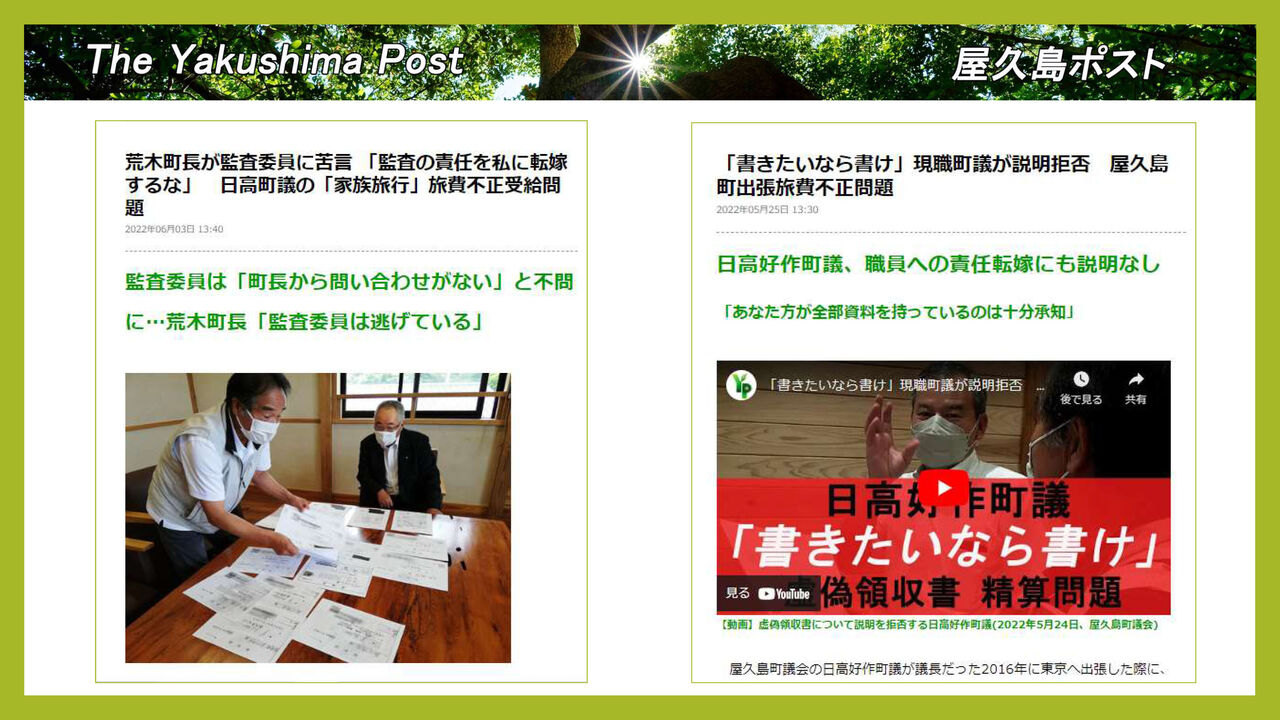

町長リコールなど問題続きの町政

続いて、この10年近くの間に起きた町政の諸問題を紹介。総事業費24億円の新庁舎建設をめぐる町長のリコール運動や、山海留学における児童への体罰問題、入山協力金3000万円の横領事件の実例を挙げて、不正や不祥事が絶えない杜撰な町政運営について伝えた。

屋久島ポスト、出張旅費不正を背景に創刊

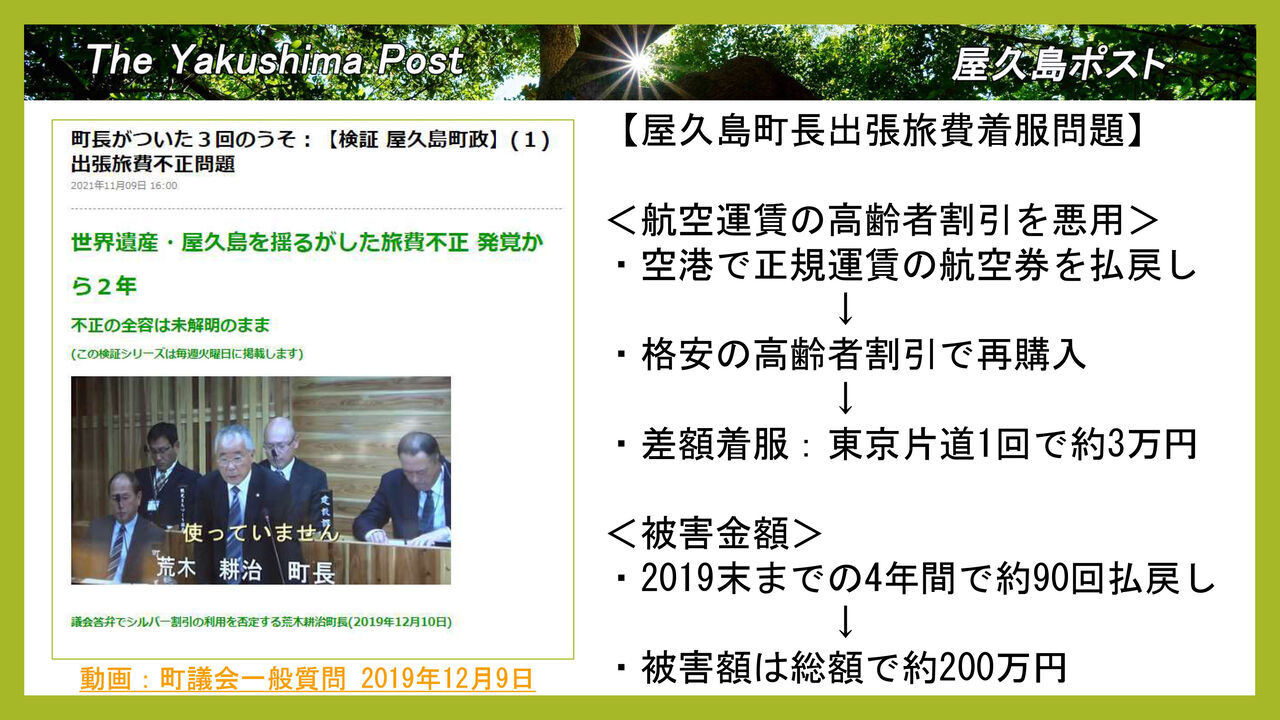

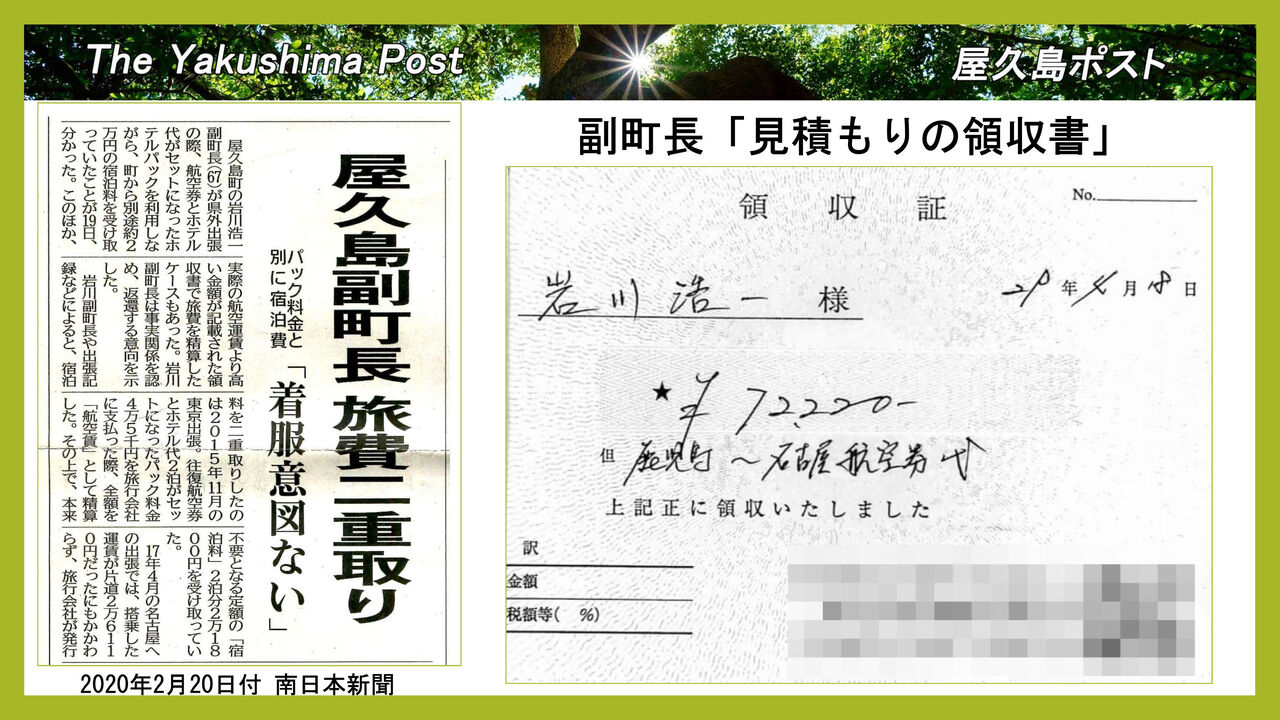

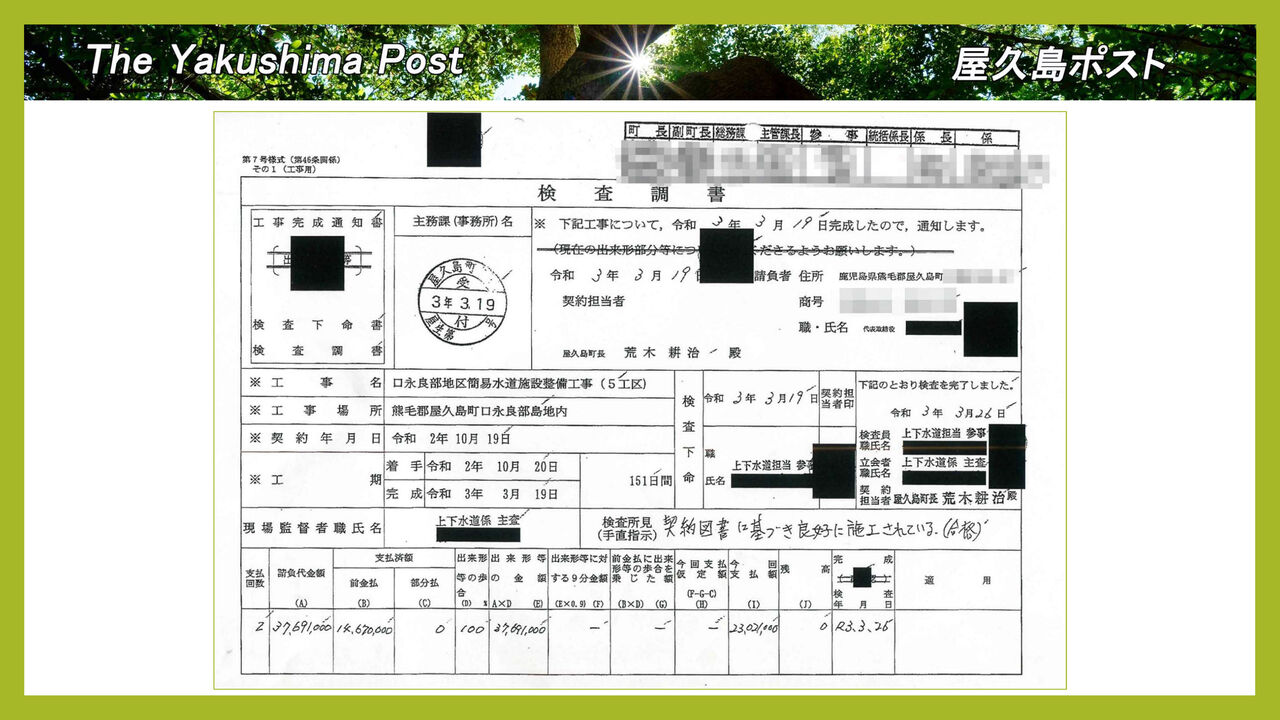

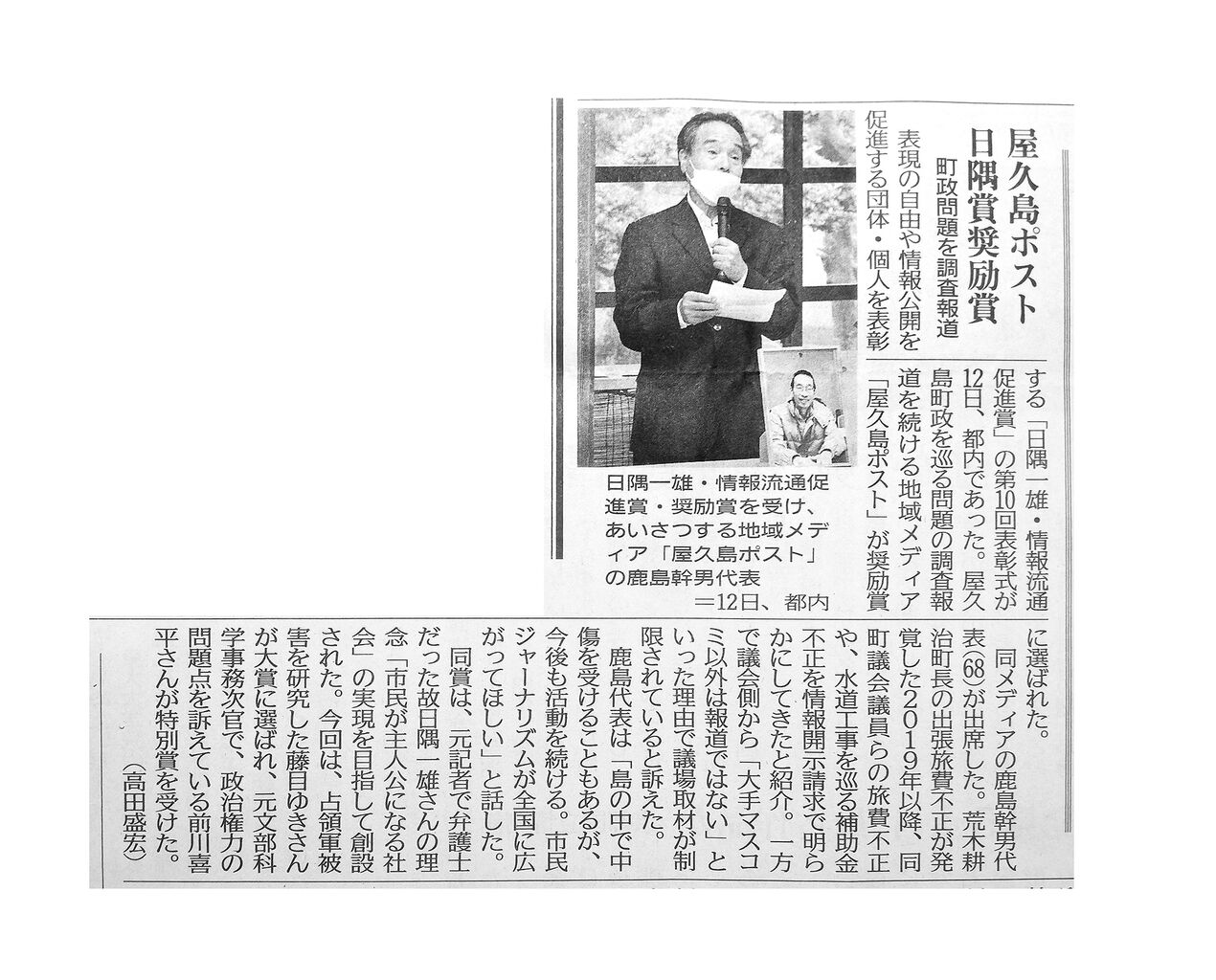

その後は、2019年末以降に次々と発覚した荒木耕治町長や岩川浩一副町長(当時)らによる出張旅費不正問題などをきっかけに、屋久島ポストが創刊した背景を説明。創刊号で報道した町の水道工事をめぐる補助金不正請求事件では、情報開示請求で入手した虚偽の検査調書などを基に取材を進め、国が町に補助金1668万円の返還命令を出すまでの経緯を詳細に報告した。

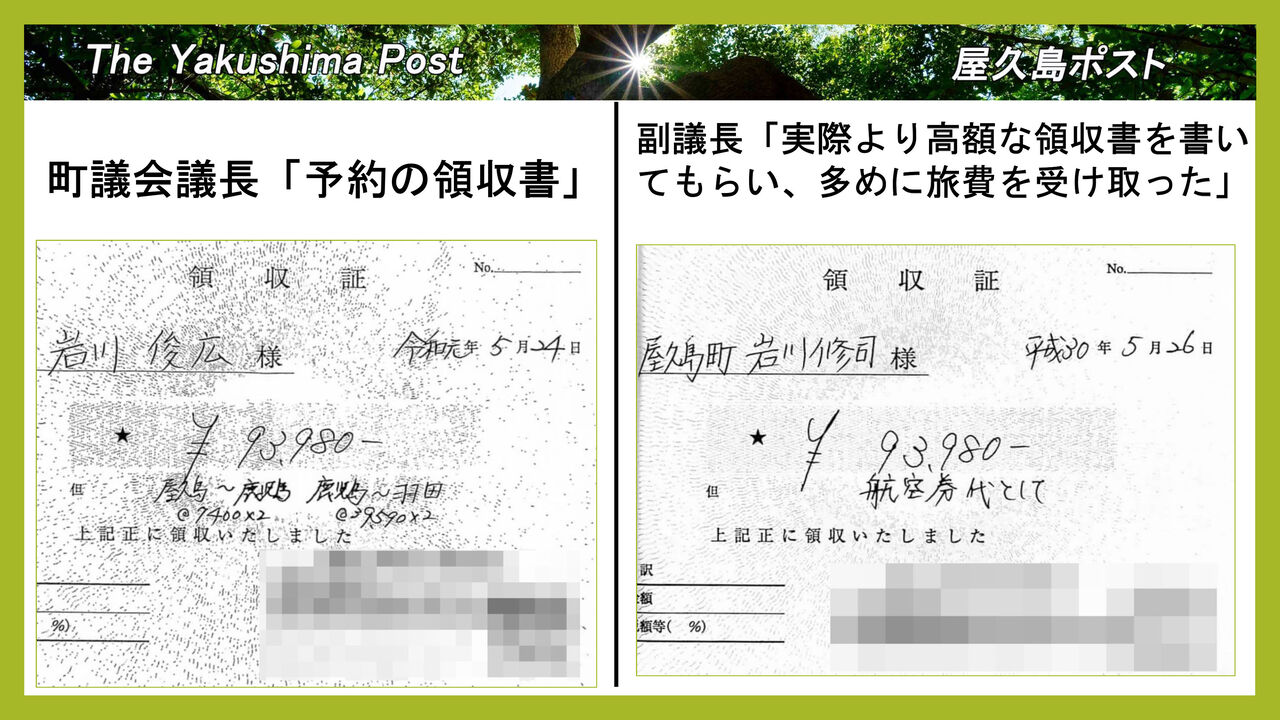

次々と見つかる虚偽領収書

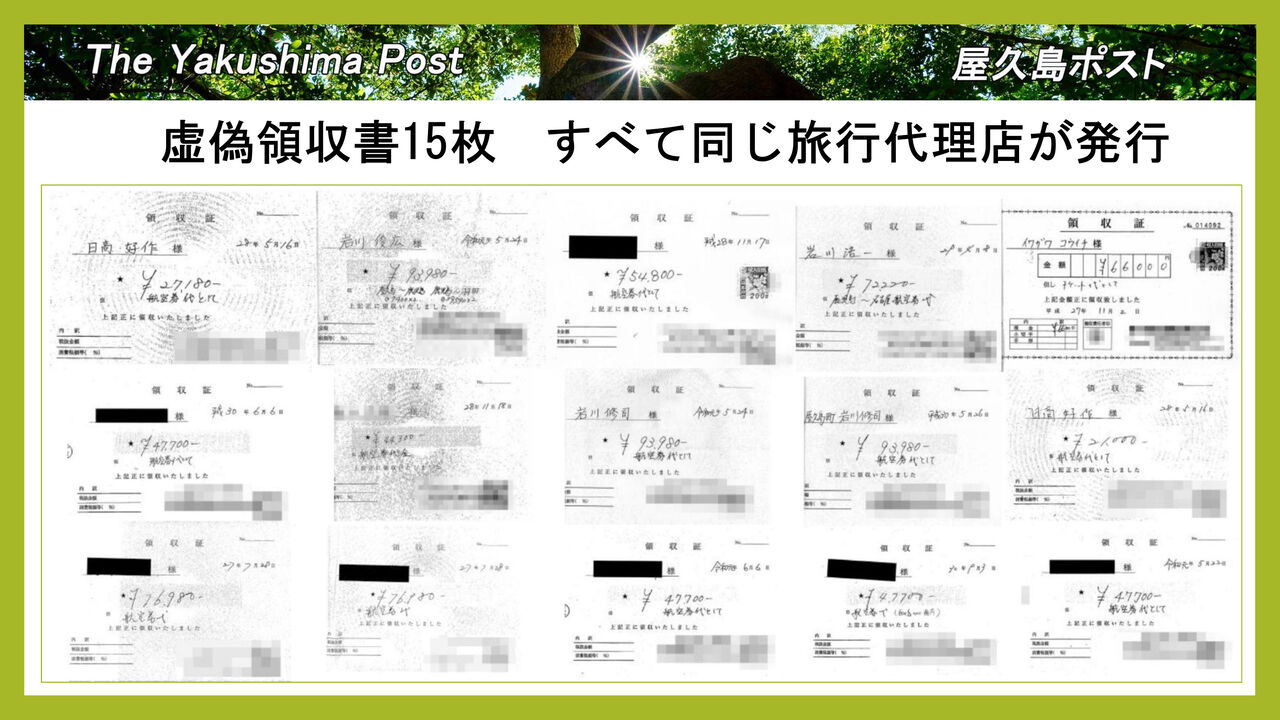

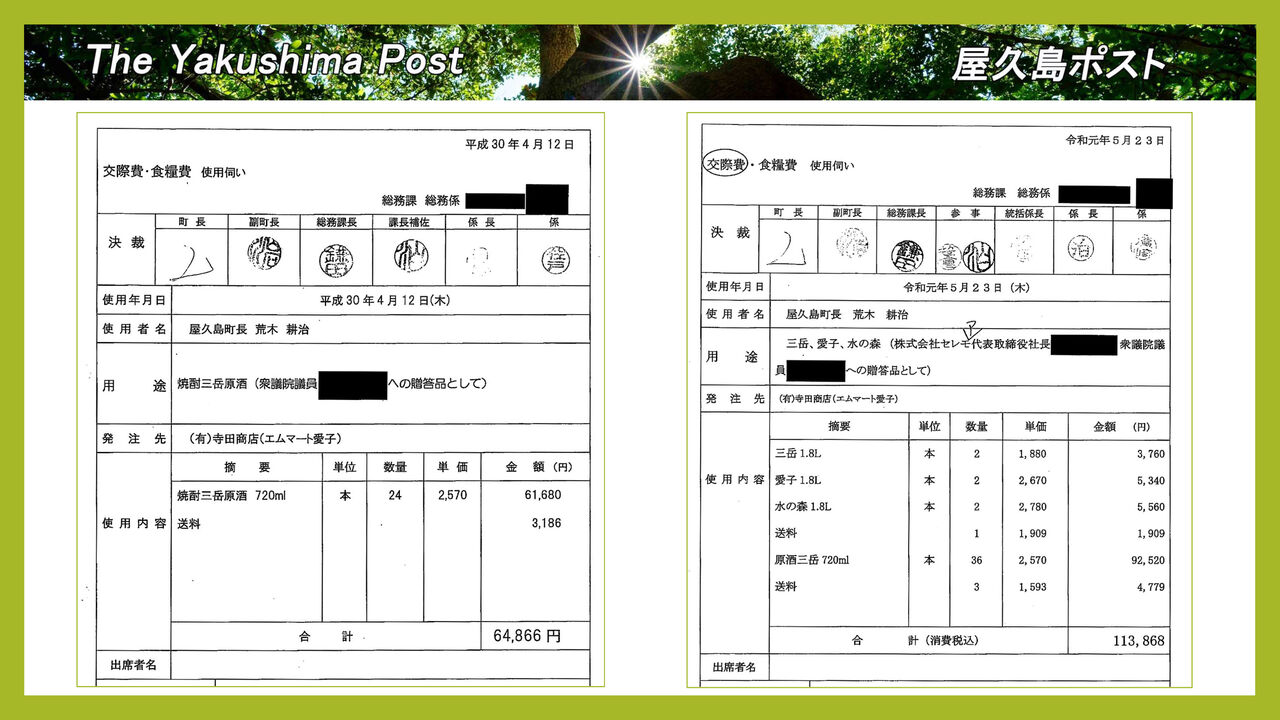

さらに、町役場に残された1万6000枚におよぶ出張記録を調べた結果、会計課長を含めた複数の一般職員が虚偽の領収書で精算し、実際より高額の航空旅費を受け取っていたことが判明した問題については、不正精算に使われた15枚の虚偽領収書を示して紹介。加えて、荒木町長が自民党の森山裕衆院議員(鹿児島4区)らに続ける高額贈答については、屋久島ポストの報道がきかっけとなり、荒木町長に約200万円の損害賠償を求める住民訴訟が提起されていることを報告した。

町職員が過労死しても問題放置

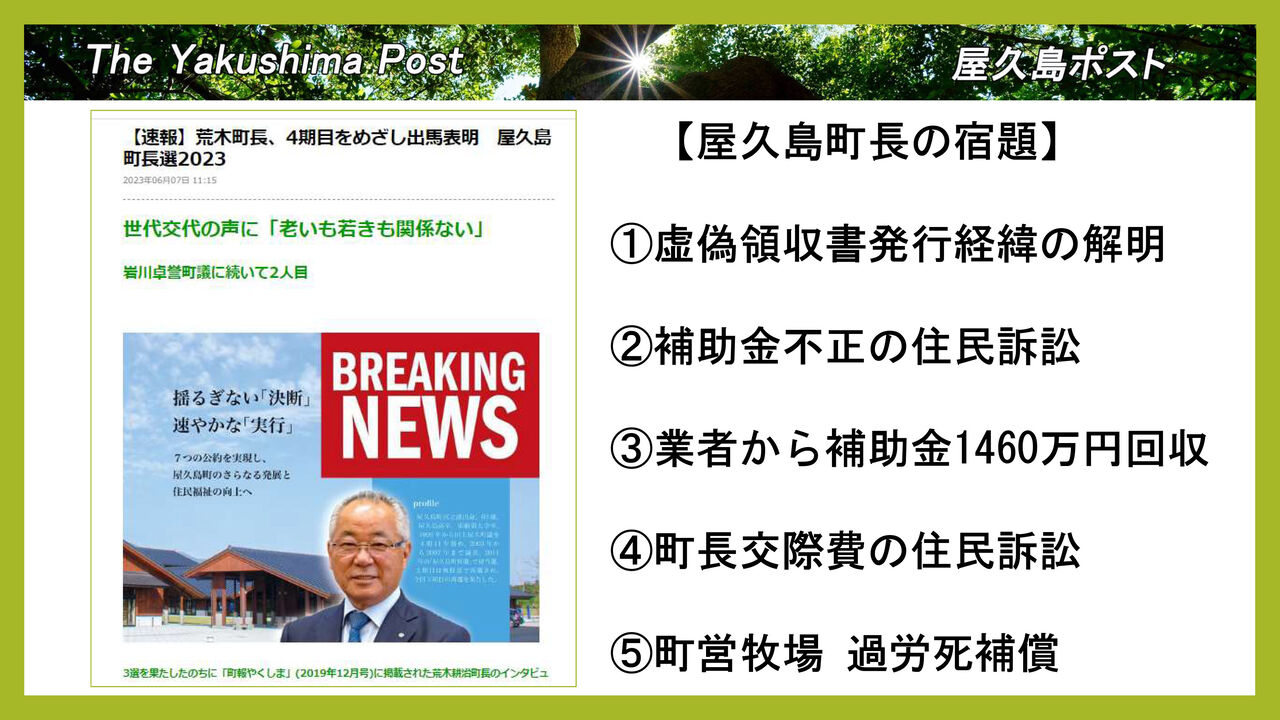

事例報告の最後には、町営牧場で町職員が過労死した問題を挙げて、職員の死亡が公務災害と認められた際に、町の杜撰な勤務管理の実態が指摘されたにもかかわらず、荒木町長ら幹部が再発防止策を講じることなく、この問題を放置していることを批判。虚偽領収書や高額贈答をはじめ、数多くの問題が未解決のなかで、荒木町長が今年10月の町長選に出馬する意向を示していることに疑問を投げかけた。

町議会、行政監視せずに町長と一体化

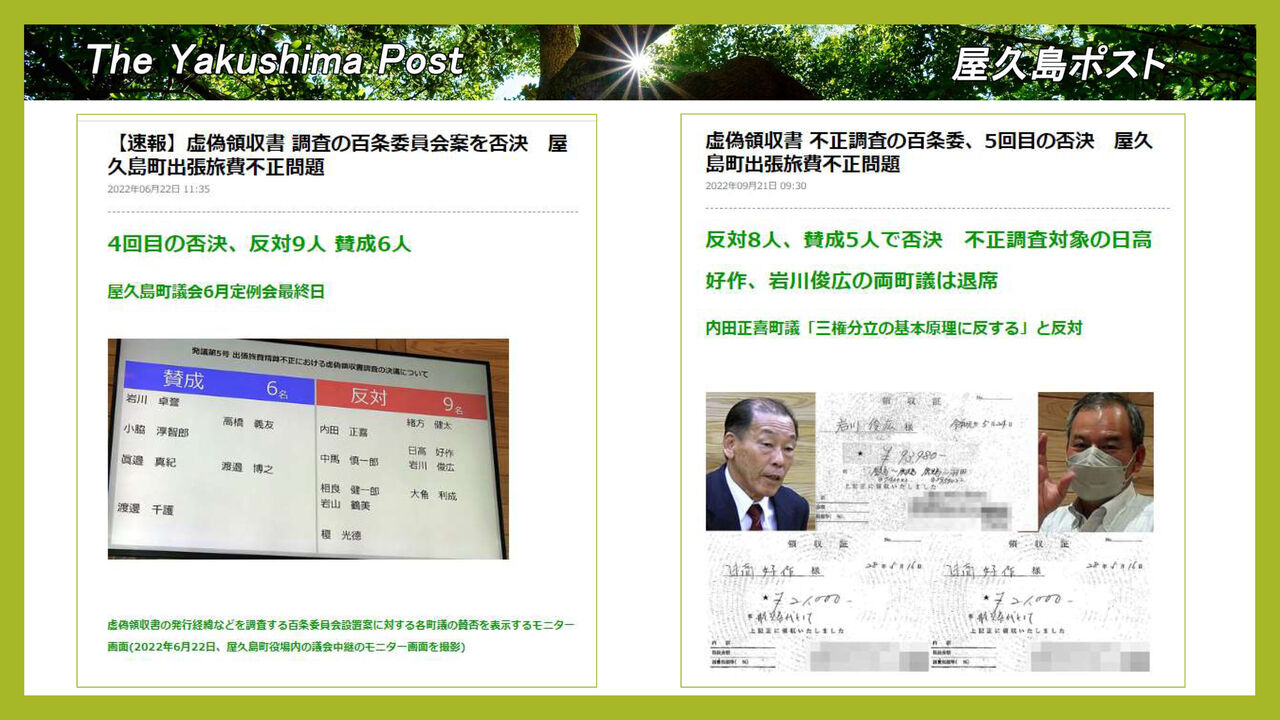

そして、機能不全に陥った町政が一向に改善されない要因として、町長派が圧倒的多数を占める町議会がまったく機能していないことを指摘。これまで出張旅費不正を調査する百条委員会の設置案が5回も提案されたが、すべて反対多数で否決されるなど、町議会が行政監視をせずに荒木町長と一体化している実態を強く批判した。

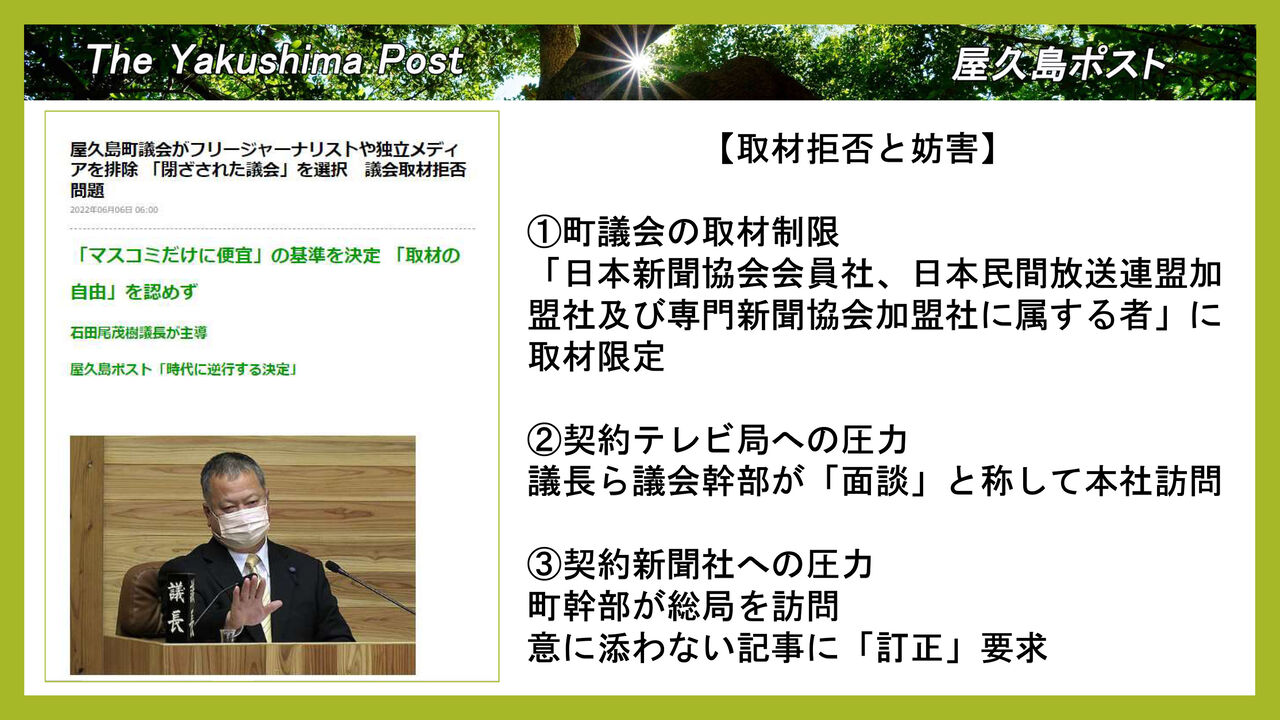

議会と役場が報道機関に圧力

さらに、町議会と町役場による報道への圧力にも言及。屋久島町政の問題を報じるテレビ局に町議会幹部が4人で訪ねて面会を求めたり、町総務課長が法律顧問を伴って新聞社を訪ねたうえで、事実が記載された記事に対して「訂正要求」をしたりして、現場の取材者に圧力をかけている実状についても伝えた。

「住民独自のメディアが必要」

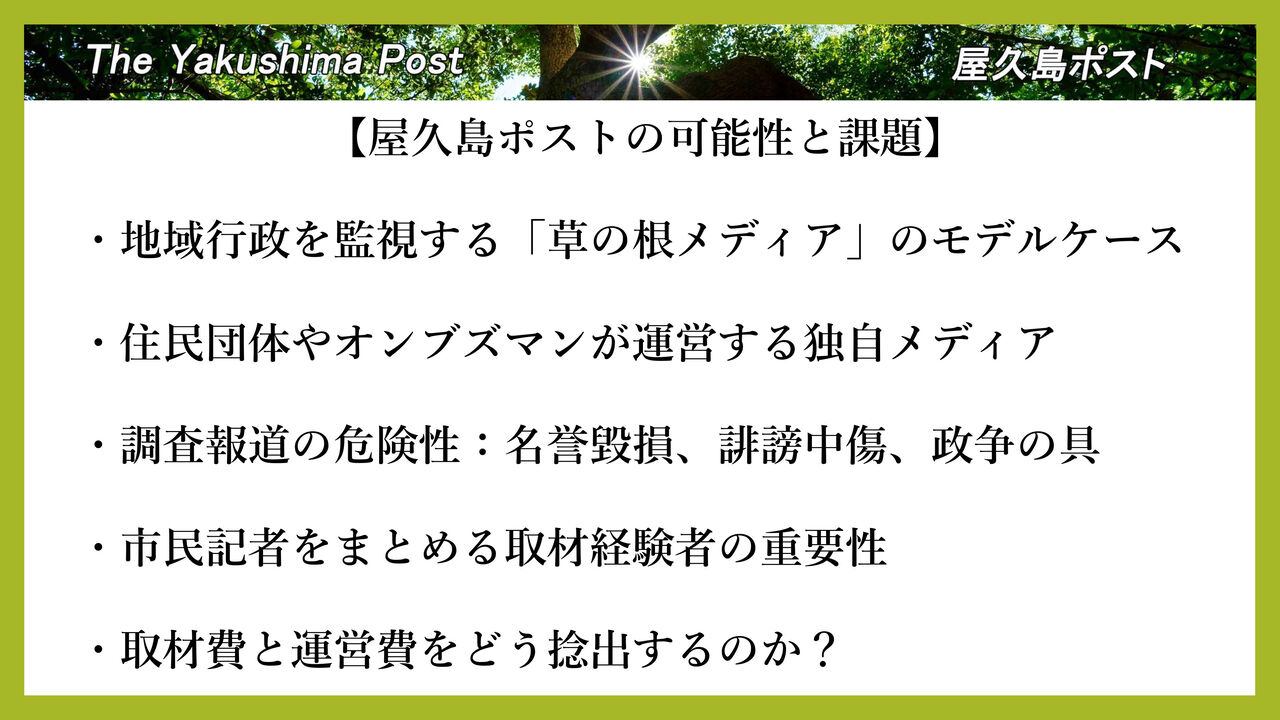

報告のむすびで、武田共同代表は「小さな地域社会において、既存の報道機関による行政監視には限界があり、最終的にはそこで暮らす住民が自分たちの力で取材して報道するしかない」として、住民団体やオンブズマンが運営する独自メディアが必要だと指摘。屋久島ポストの取り組みは、住民自身が行政監視をする「草の根メディア」のモデルケースになり得ると述べた。

その一方、専門的な知識や経験が必要な調査報道の難しさにも言及し、「取材の方法を間違えると、名誉毀損や誹謗中傷、さらには政争の具に使われる危険性もある」と指摘。それを防ぐには、市民記者をまとめる取材経験者の支援が必要不可欠だとした。

専門家や各種団体との連携の必要性

「屋久島ポスト」と「ウォッチドッグ」の報告を踏まえ、第2部ではワークショップに参加した専門家らが会場とオンライン会議システム「Zoom(ズーム)」で討論をした。

参加者からは、地域社会で活動する市民メディアの関係者は、個人的な立場では活動しにくいことを踏まえ、既存メディアや地域に存在する多様なNPOや団体と連携することが必要だという意見が出された。また、メディア経験者や大学による調査報道セミナーの開催、ボランティアやインターンとの協力や地域における公共放送の役割なども提起された。さらに、同様の活動を結ぶネットワーク化の必要性も指摘され、今回のワークショップを機に、今後も引き続き情報交換を続けることになった。

調査報道大賞2025.jpg)