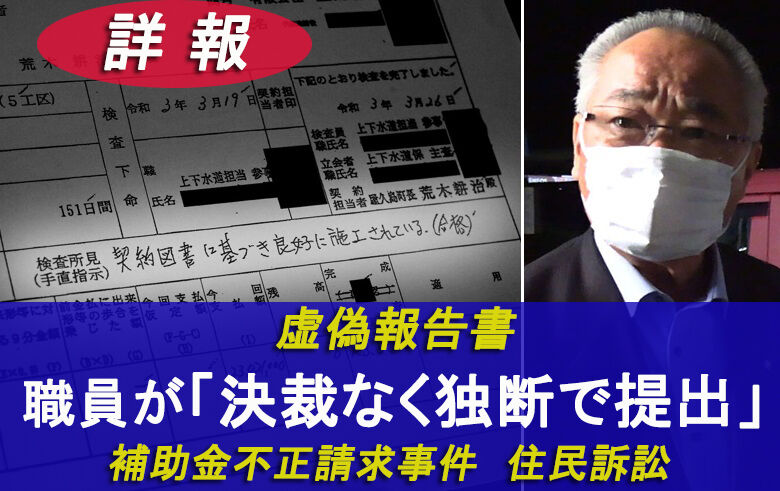

鹿児島県屋久島町が検討委員会設置 荒木町長「申し開きができないこと」 補助金申請うそ記載問題

建設業界代表と再発防止策を検討 うその日付の検査調書に押印した日高副町長が委員長

地方自治法に従って結果を公表予定

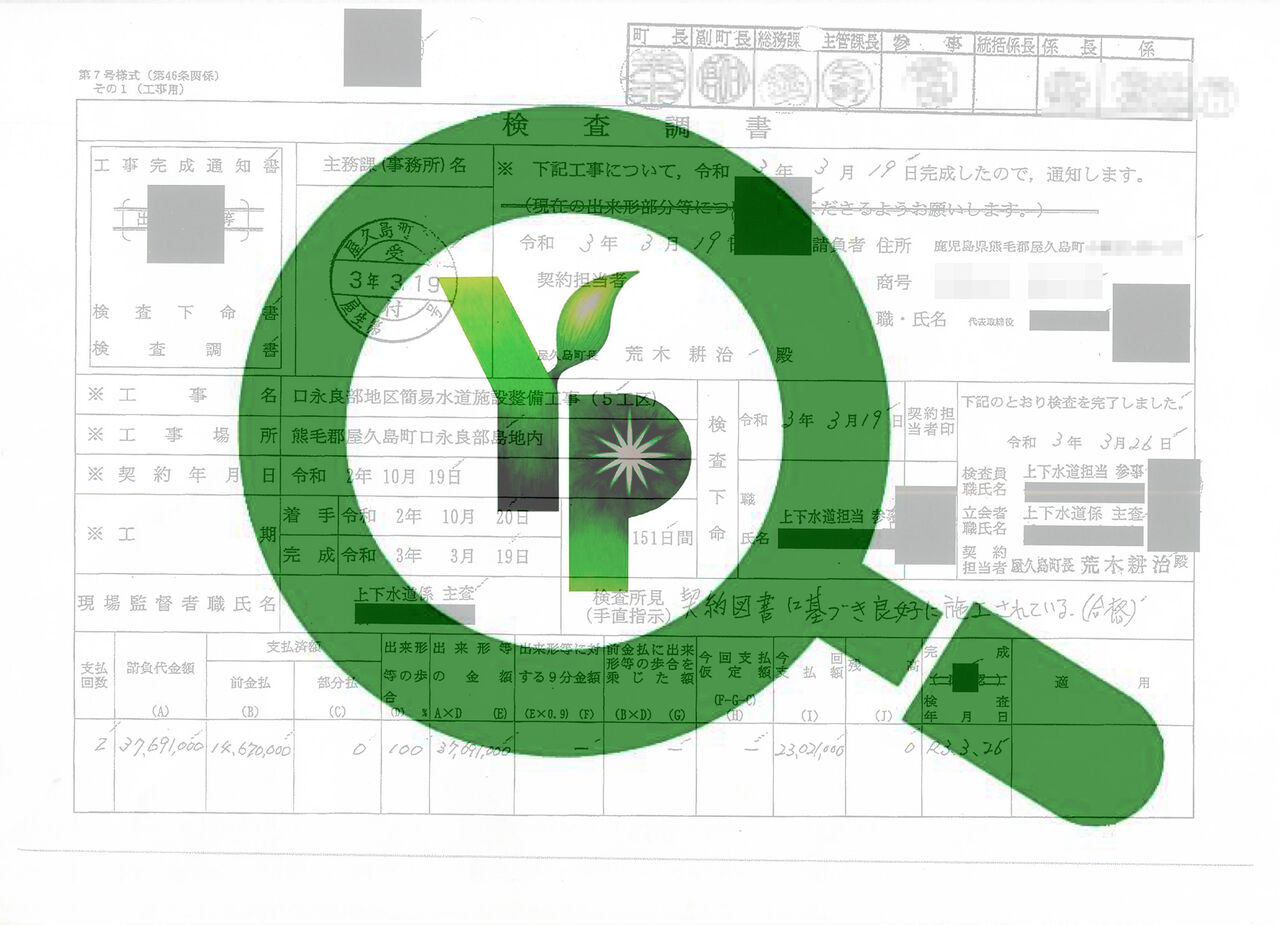

屋久島町が国に提出した工事終了後の現場写真。2021年3月に工事が終了したと報告したが、実際にすべての工事が終わったのは同年9月だった

鹿児島県屋久島町が同町の水道整備工事で国に補助金を申請する際に、うその「工事完成日」などを報告して補助金を受け取った問題をめぐり、同町が再発防止策を協議する検討委員会を設置した。

3月9日にあった町議会一般質問で、大角利成町議からの質問に荒木耕治町長が明らかにした。

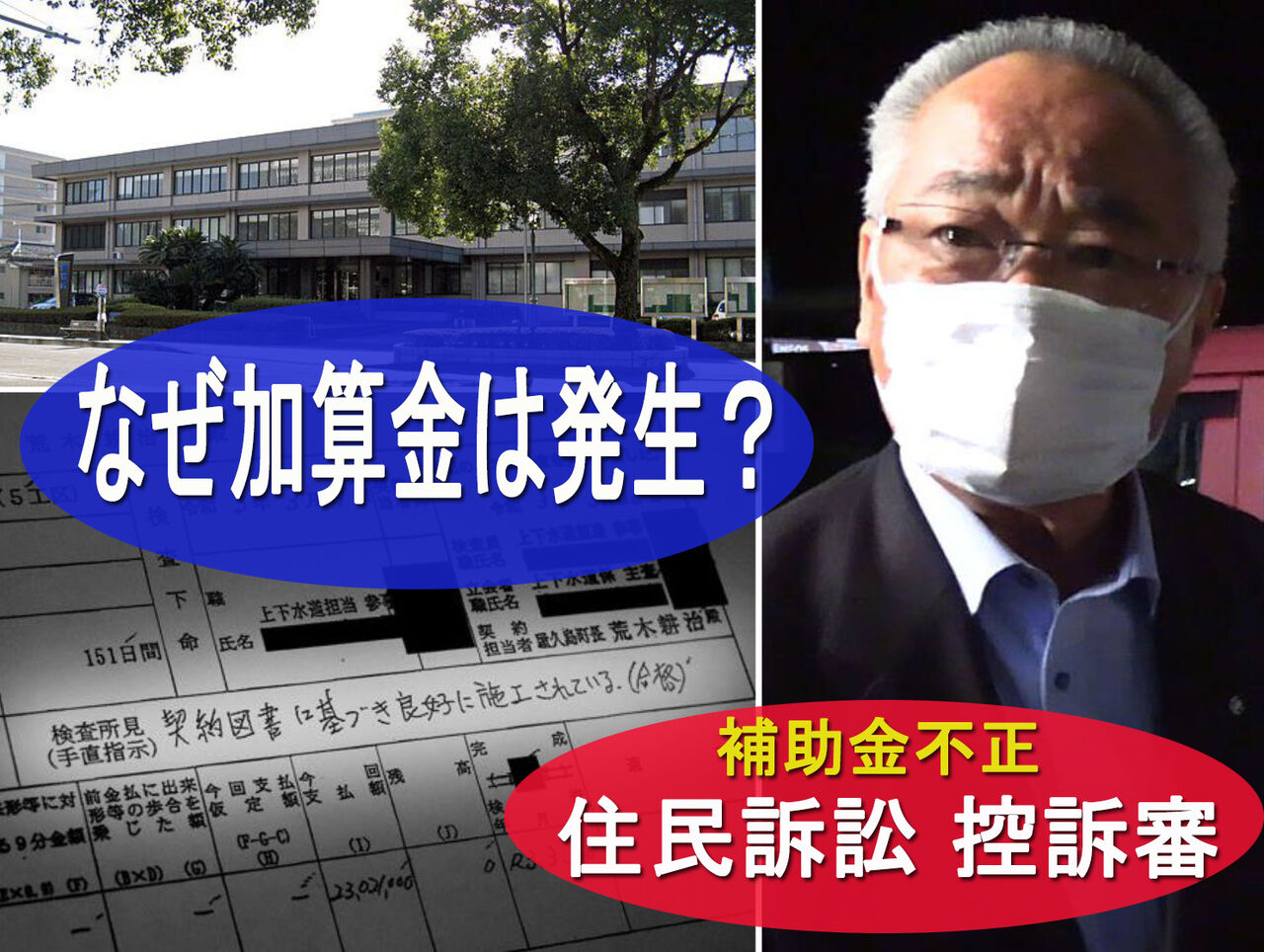

答弁で荒木町長は、水道整備工事の決算が町議会で不認定なった理由について、①一部工事における工期の大幅な逸脱、②工事が未完成の段階での完成検査の実施、③工事請負代金の前払い、④業者へのペナルティーと関係職員の処分がなされていないこと──の4点だと指摘。「申し開きができないことと重く受け止めている」と述べた。

町議会一般質問の答弁で、検討委員会の設置について説明する荒木耕治町長(右)。手前左は検討委員会の委員長を務める日高豊副町長(2022年3月9日、町議会の中継モニター画面を撮影)

それを踏まえ、荒木町長は「屋久島町水道工事管理検討委員会」を設置し、再発防止策の協議を始めたことを報告。鹿児島県建設業協会の屋久島支部長を委員に迎え、町役場の関係者と協議を始めているとした。

同委員会の委員長は日高豊副町長が務めるが、日高副町長自身も、うその日付が記載された工事完成を証明する検査調書に、はんこを押していたことが屋久島ポストの取材でわかっている。委員会の客観性と公正性がどこまで担保できるのか注目される。

町によると、2月22日に1回目の検討会があり、同協会が推奨している検査方法や電子納品を導入要請があったという。

地方自治法233条では、決算が不認定になった場合、「必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない」と定められている。荒木町長は「検討結果を踏まえて、再発防止策を講じた場合は、地方自治法に基づいて報告したい」と述べた。

■関連記事一覧