【視点】住民への情報を絞る屋久島町長の「一丁目一番地」 宮之浦・多目的交流センター整備事業

数カ月で方針を一転、安房大ホール「廃止」➡「改修・継続利用」

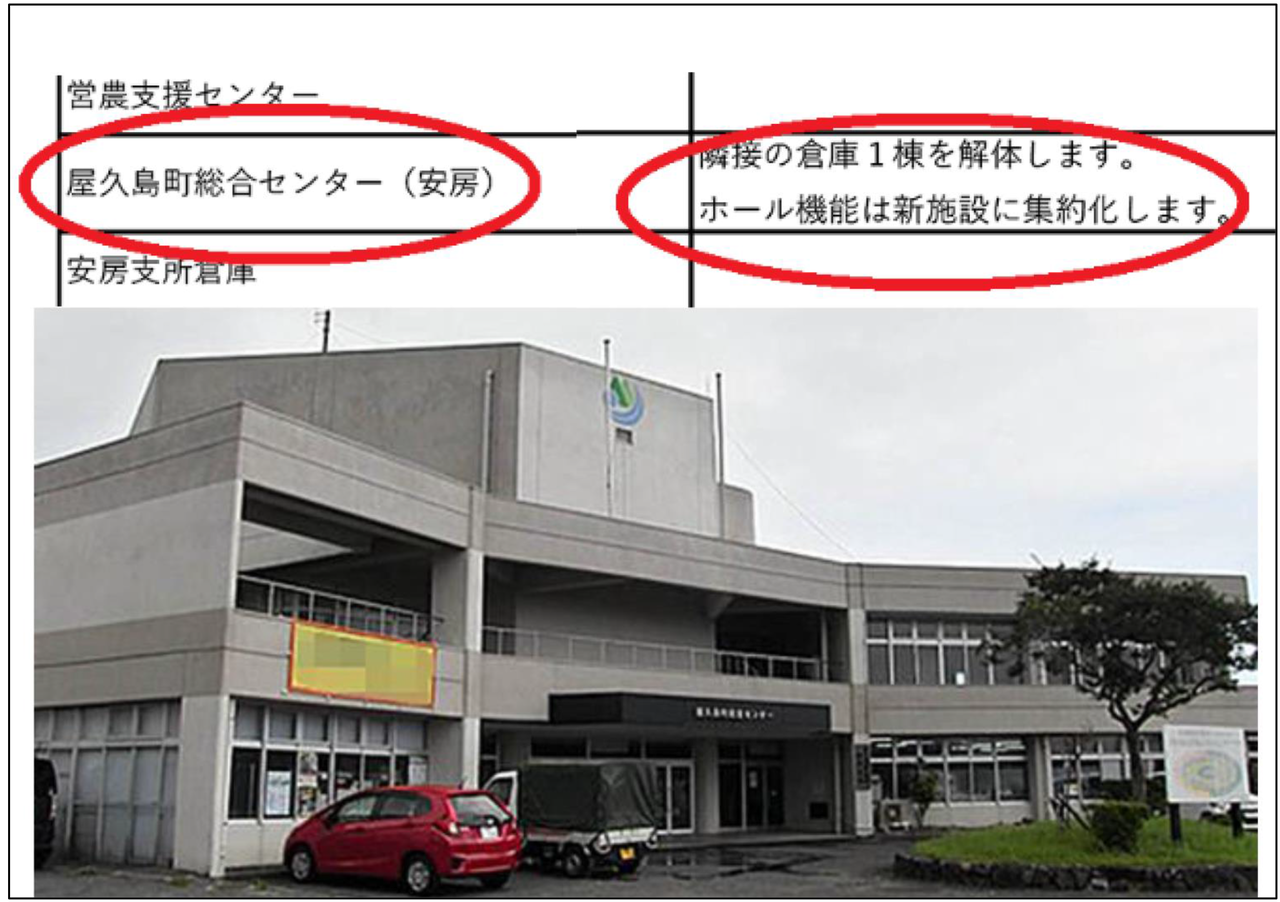

【上】屋久島町総合センター大ホールの存続をめぐる意見交換会で、住民と向かい合う荒木耕治町長ら町幹部(2024年9月26日、屋久島町安房の安房公民館)【下】老朽化で大ホールが閉鎖されている屋久島町総合センター(屋久島町安房地区)

屋久島東部の安房地区にある屋久島町総合センター大ホールの存続をめぐり、荒木耕治町長の発言が大きく揺れている。

老朽化した安房大ホールの廃止を前提に、6月の町議会一般質問では「現状のようなホールとして使うことは、いまのところは考えていない」と答弁。ところが、9月26日にあった住民との意見交換会では、一転して「使える方向で改修する」と明言し、継続利用する方針を明らかにしたのだ。

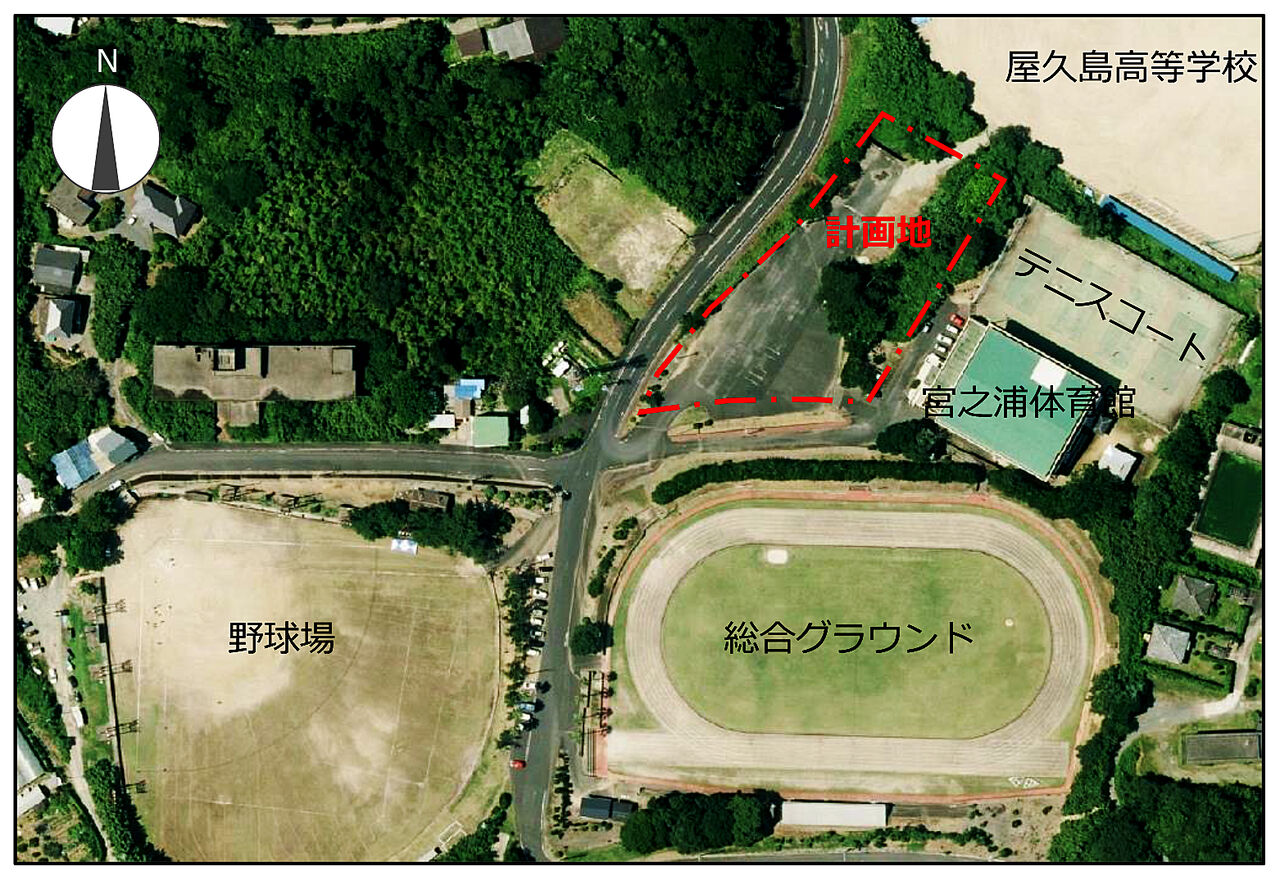

これまで荒木町長は、いま町内に二つある文化ホールについて、島北部の宮之浦地区に建設する多目的交流センターに一本化するつもりだった。それにもかかわらず、わずか数カ月間で町長は、なぜ方針を全く正反対に変えてしまったのか?

重要な情報を伏せて進める多目的交流センター整備事業

真意は本人でないとわからないが、おそらく安房校区の区長6人から陳情書が提出され、安房大ホールの改修と継続利用を求められたからだろう。そして、それでも廃止する方針を変えないのであれば、多目的交流センターの建設場所を南部と北部の中間地点にある小瀬田地区に変更して、「全町民が平等かつ公平に利用できる」ようにと要望されたことが、大きな理由だったに違いない。

実は荒木町長、主に南部地域の住民が利用してきた安房大ホールを廃止する方針を、6月の町議会で問われるまで、一度たりとも明らかにしていなかった。町の広報誌では、多目的交流センターに文化ホールを一本化することを伝えてはいたが、建設場所が島北部の宮之浦地区であることも、島東部の安房大ホールを廃止することも、どちらも明記することはなかった。

島東部の安房地区にある大ホールを廃止して、文化ホールを島北部の宮之浦地区に一本化する。

そんな情報を広く町内に知らせたら、文化ホールが遠くなる南部地域の住民から異論が出るのは当然だ。それゆえ、荒木町長ら町幹部は「多目的交流センターを建設する」という必要最小限の情報だけを広報して、こっそりと同センターの整備事業を進めていたのではないか、と疑われても仕方がないだろう。

安房大ホールの廃止などについて答弁する荒木耕治町長(2024年6月11日、屋久島町議会YouTubeチャンネルより)

住民に情報を与えず議会で予算を承認させる手法

2016年に起きた荒木町長のリコール(解職請求)運動は、新庁舎建設の総事業費が24億円になることを広報しないまま、町議会で関連予算を承認させたことが原因だった。何も知らされていない多くの住民は、巨額な総事業費に驚いて、町長に計画の見直しを迫った。だが、荒木町長と町議会が住民の求めを跳ねのけたため、町長リコールの署名活動に発展し、町は1年にわたって大きく揺れたのである。

そのリコール騒動を教訓にして、荒木町長は「住民との対話は、私の政治家としての一丁目一番地」と町議会で表明した。そして、それ以降の事業では、住民に対して丁寧な広報に努めることを誓って、深い反省の意を示していた。

だが、今回の多目的交流センター整備事業の進め方を見ると、8年前の反省が町長の「本心」であったとは、とても思えない。最も重要な情報を知らせずに、町議会で大きな公共事業の関連予算を承認させる手法は、町長のリコール運動につながった新庁舎建設のときと全く同じである。

誰も知らないうち安房大ホールは廃止だった

幸いにも今回は、多目的交流センターの建設工事が始まる前に、多くの住民が安房大ホール廃止の方針を知ったため、荒木町長の考えを変えることができた。もし、6月の町議会一般質問で、荒木町長から答弁を引き出せていなければ、誰も知らないうちに、安房大ホールは完全に廃止されていたであろう。

荒木町長が言う「一丁目一番地」。それは、町長が政治家として最も大切にしていることだが、どうもそこには、住民たちの民意は含まれていないようである。