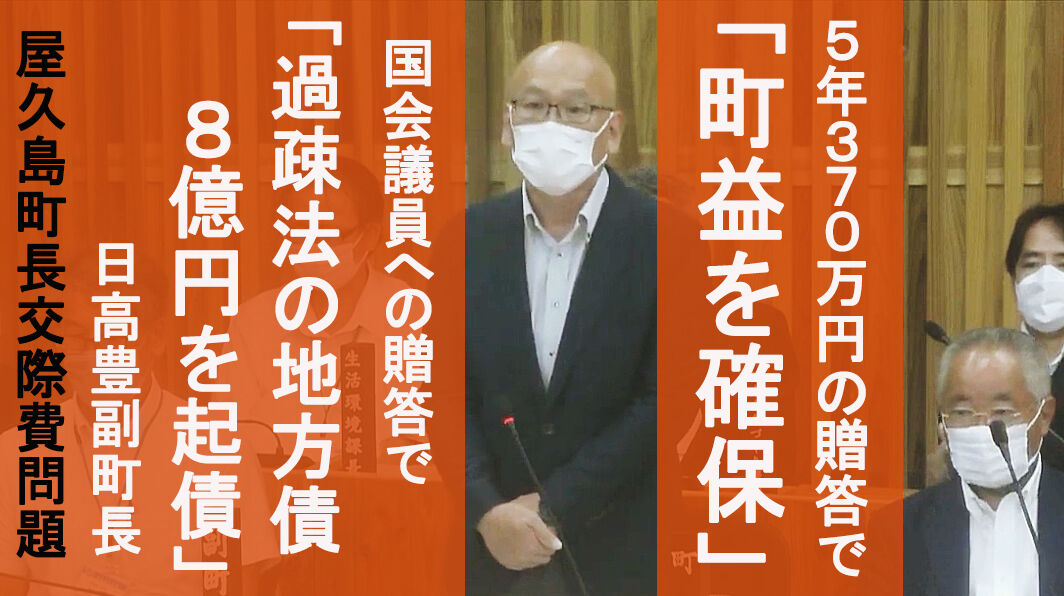

【取材後記】争点は「社会通念」 町長交際費住民訴訟/編集委員会

一般社会で1件10万円分の贈答は常識なのか?

【左上】屋久島町の荒木耕治町長【中央上】国会議事堂(Wikimedia Commons より)【右上】森山裕衆院議員(Wikimedia Commons より)

【下】荒木町長が贈答した焼酎「三岳原酒」

新年早々、新たな住民訴訟のニュースが飛び込んできた。

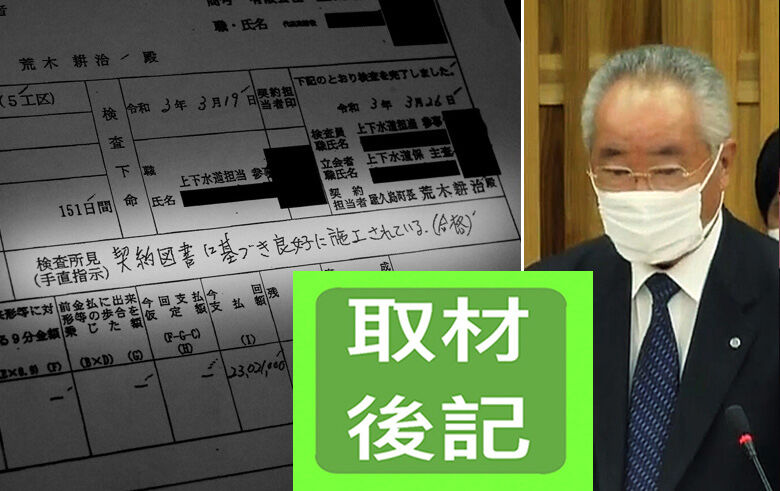

屋久島町の荒木耕治町長が交際費で国会議員らに高額の贈答をしたのは違法な支出だとして、同町の住民が町を相手取り、荒木町長に贈答で使った約200万円を賠償請求するよう求める住民訴訟を提起したというのだ。いま係争中の補助金不正請求をめぐる訴訟に続くもので、町役場にとっては、同時に2件の住民訴訟を抱える異例の事態である。

森山衆院議員には50万円分

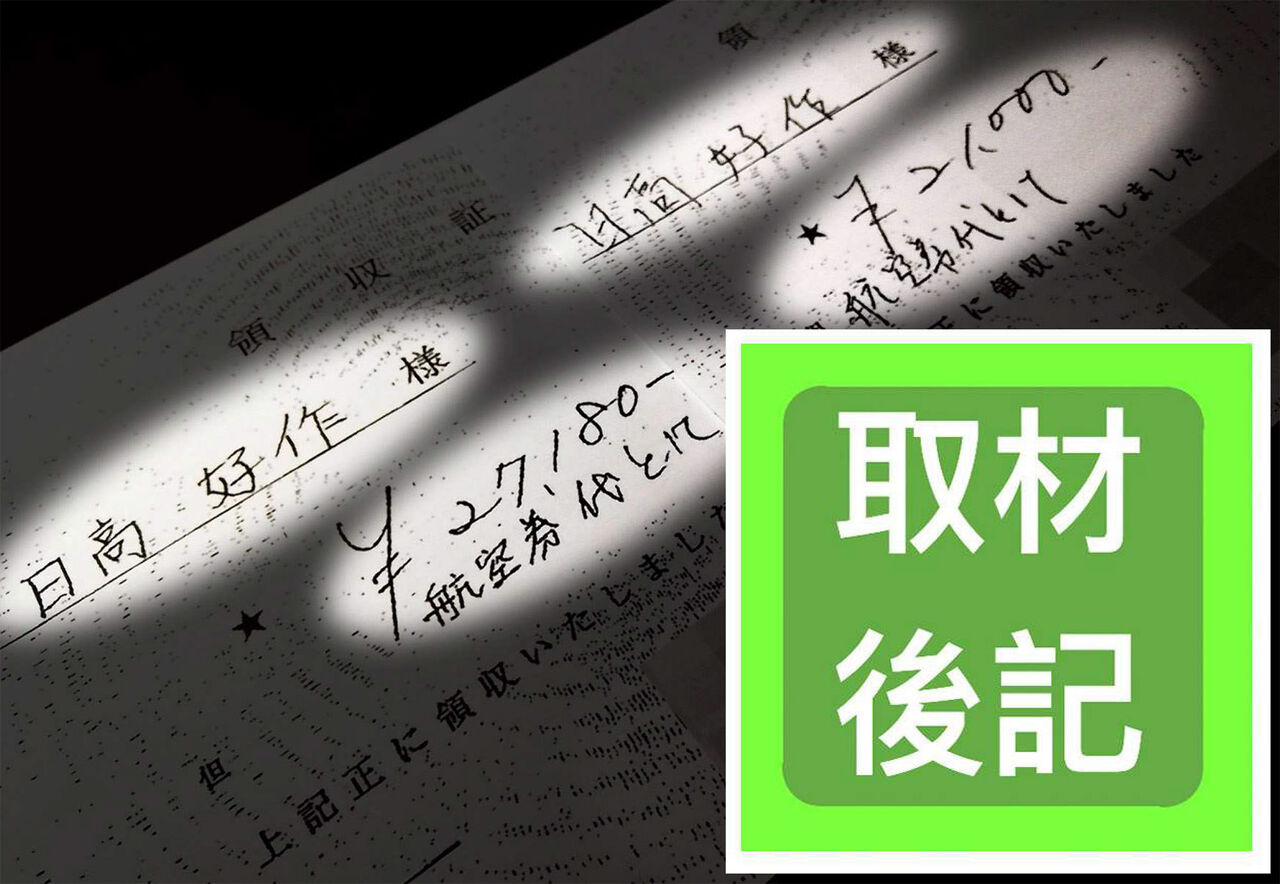

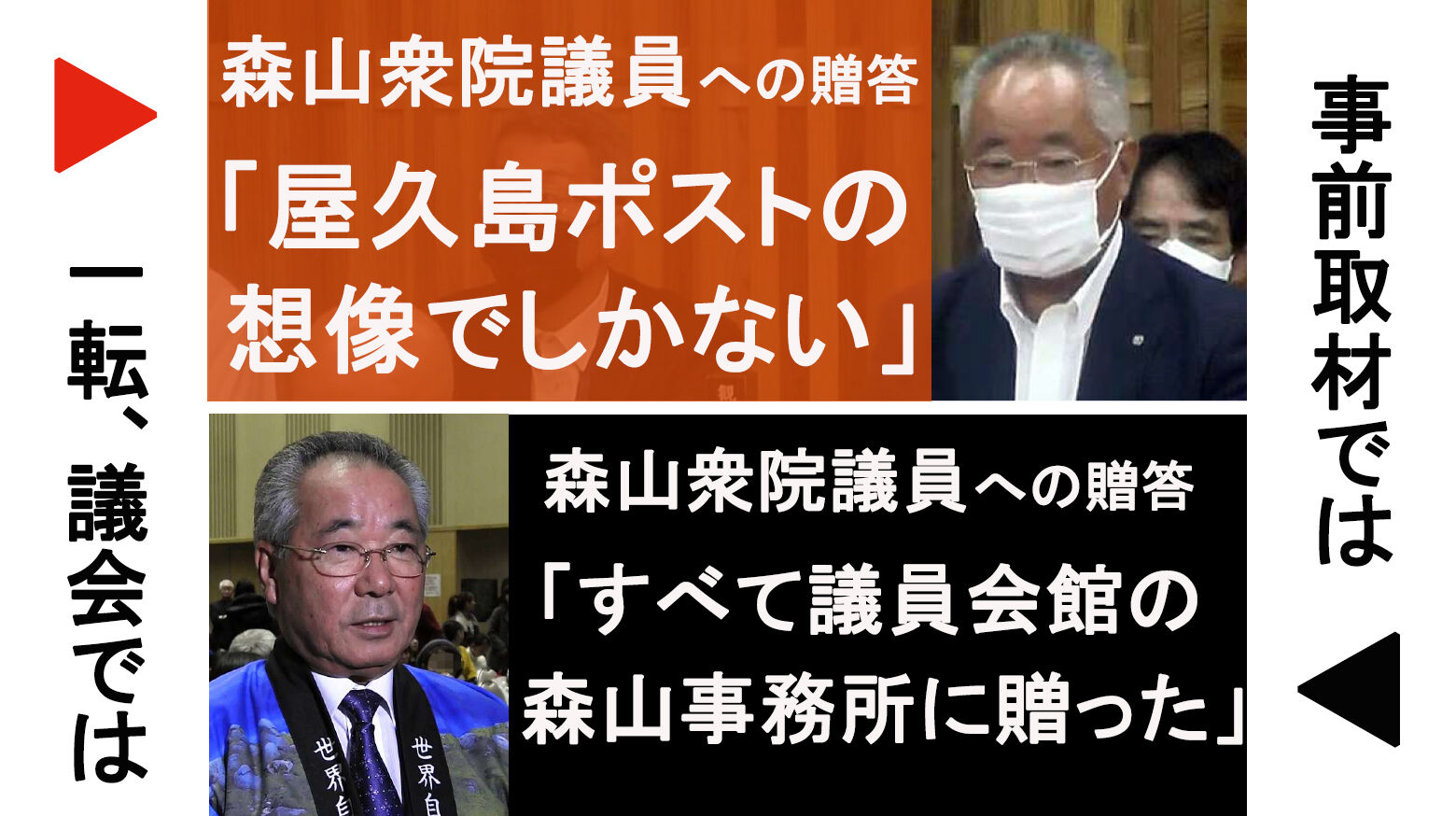

交際費の住民訴訟で、特に問題となるのは自民党の森山裕衆院議員(鹿児島4区)への高額な贈答だろう。過去5年間に高級焼酎140本や「屋久とろ」140袋、イセエビ、アサヒガニなど、少なくとも約50万円分を屋久島町民の公金で贈っていた。そのなかには、1件の贈答で数万円~10万円を支出したケースも複数ある。

いくらなの?「社会通念上妥当と認められる額」

庶民にとっては驚くほど高い贈り物だが、この訴訟の争点はどこにあるのか?

昨年4月以降、この問題を取材してきて推察できるのは、荒木町長の贈答が「社会通念」に照らして、「妥当な金額」と判断されるのか否かである。町長交際費について規定した町の要綱で、贈答の支出は「社会通念上妥当と認められる額」とされているのだが、実際にいくらが「妥当な金額」なのか示されていないのだ。

司法の判断基準になる「社会通念」

そこで、「社会通念」という言葉を辞書で引いてみると、次のように説明されている。

<社会通念:社会一般に通用している常識または見解。法の解釈や裁判調停などにおいて、一つの判断基準として用いられる>

つまりは、広く一般的な暮らしのなかで、お中元やお歳暮、訪問時の手土産でどのくらいの金額を支出するかが、裁判における一つの判断基準になるということだ。

1件100万円分でも「町長の裁量」なのか?

一方、荒木町長は自身の贈答について「町長等の裁量的判断に任されている」として、1件で数万円~10万円分の贈答でも「妥当」だと主張している。そうなると、荒木町長が1件で50万円や100万円分の贈答をしても、それが「町長の裁量的判断」として認められるのであれば、すべてが「妥当と認められる額」になってしまう。

最終的には司法の判断になるのだが、日ごろの贈答や手土産で数万円~10万円も出している裁判官がいるだろうか?

果たして、屋久島町役場は裁判でどのような主張を展開するのか。2月6日に鹿児島地裁で開かれる第1回の口頭弁論が注目される。

■町長交際費問題 記事一覧