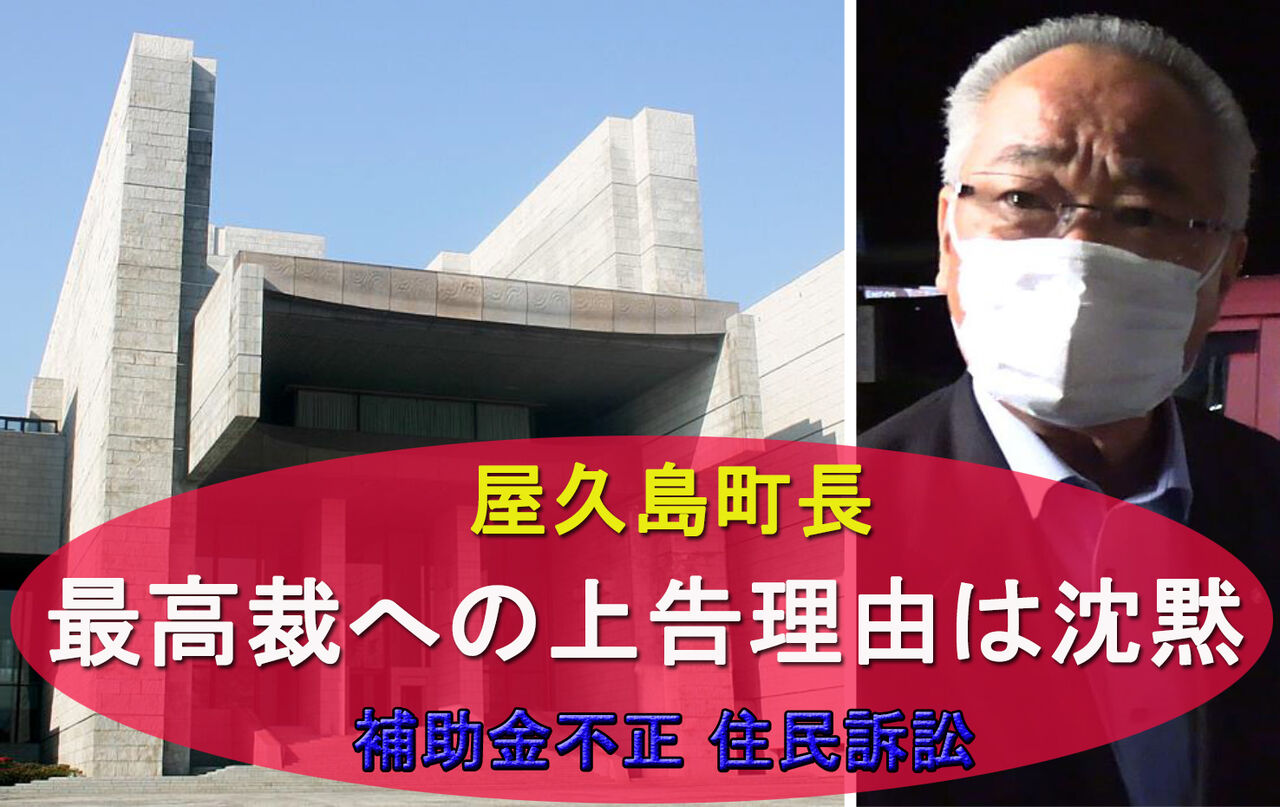

【視点】荒木町長、最高裁への険しい道のり 屋久島町補助金不正請求・住民訴訟

上告審は事実認定を見直さない「法律審」

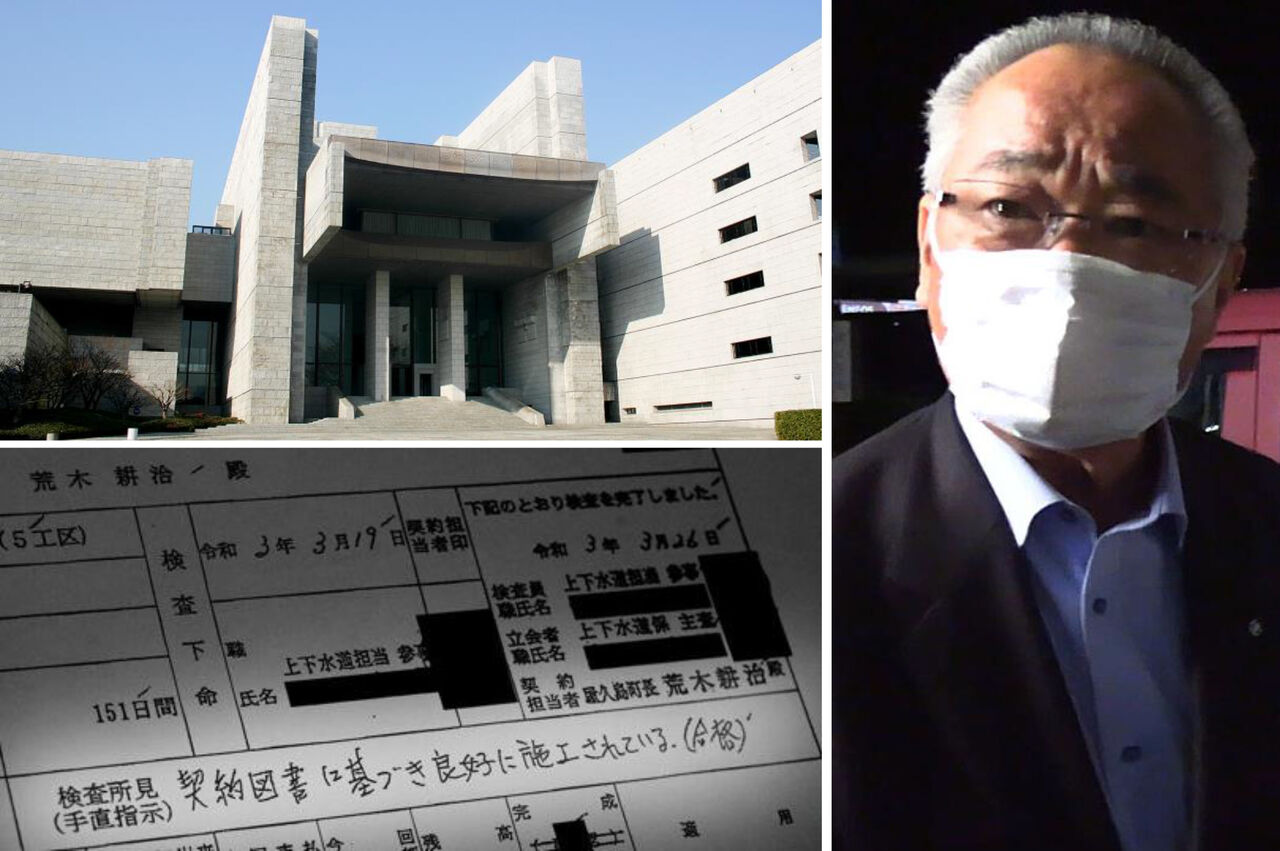

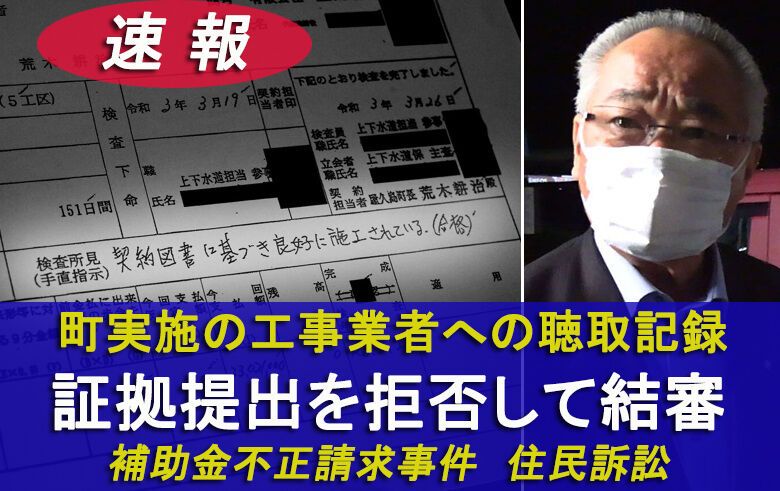

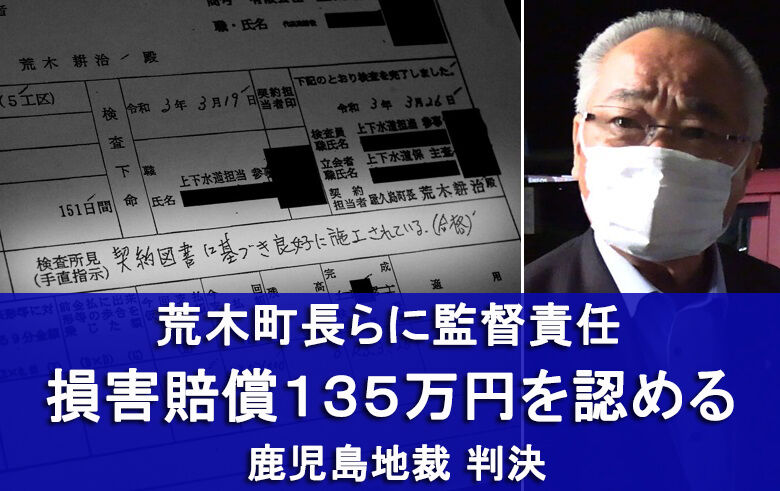

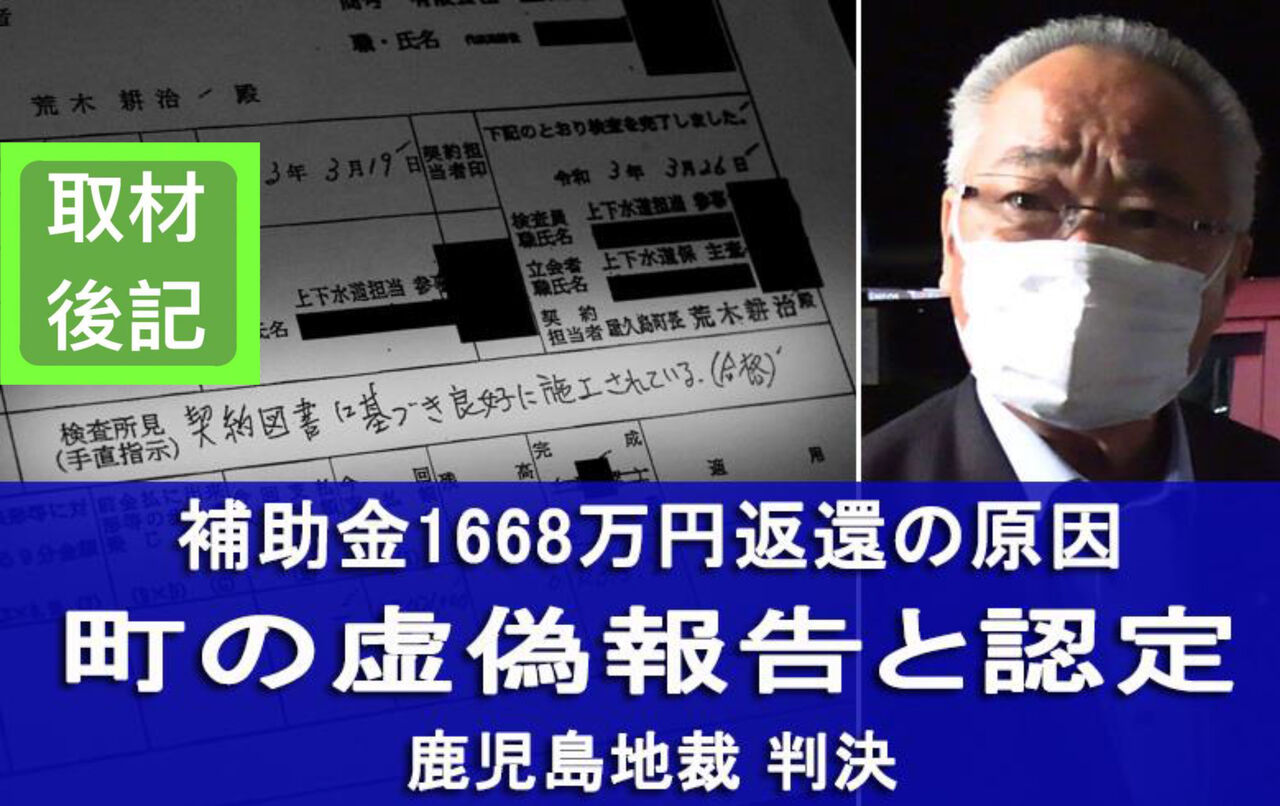

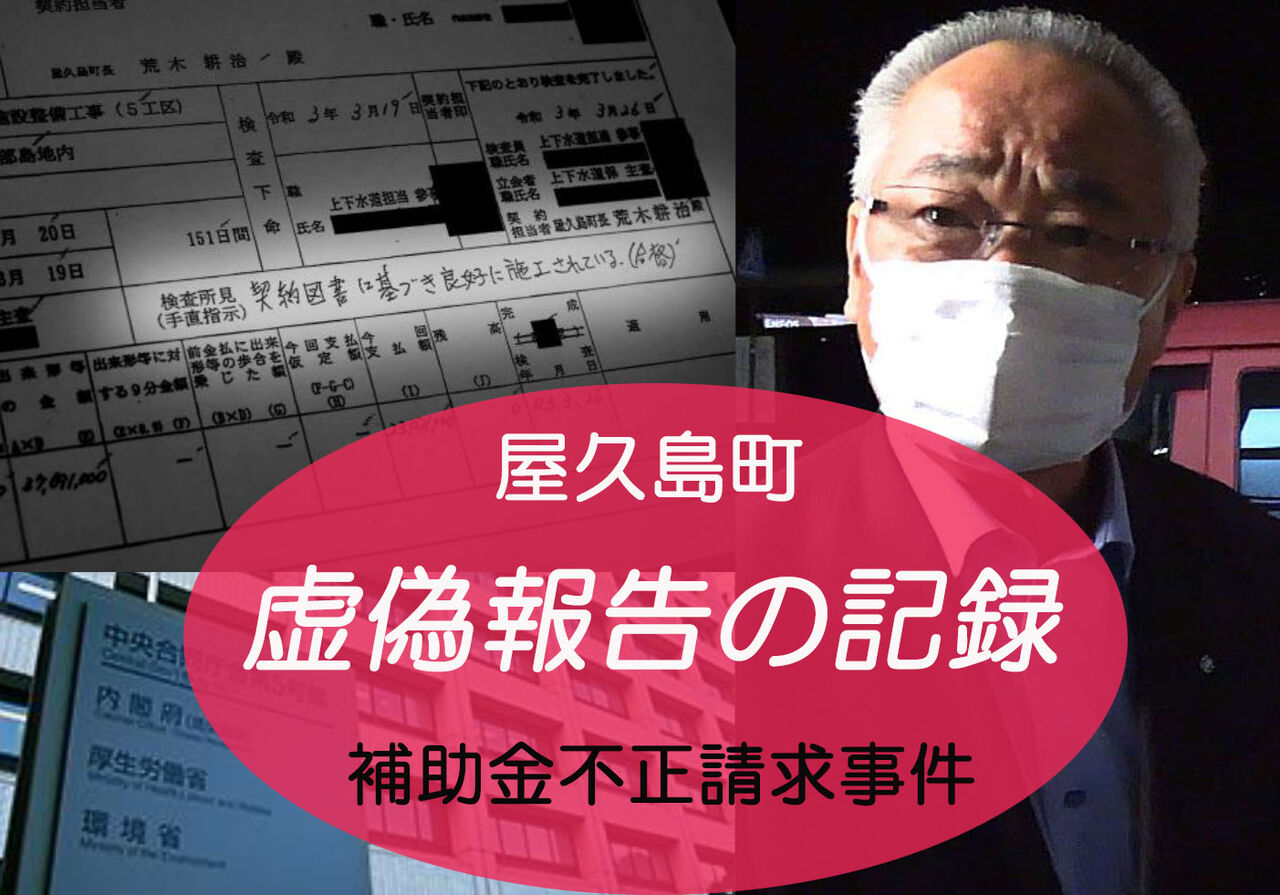

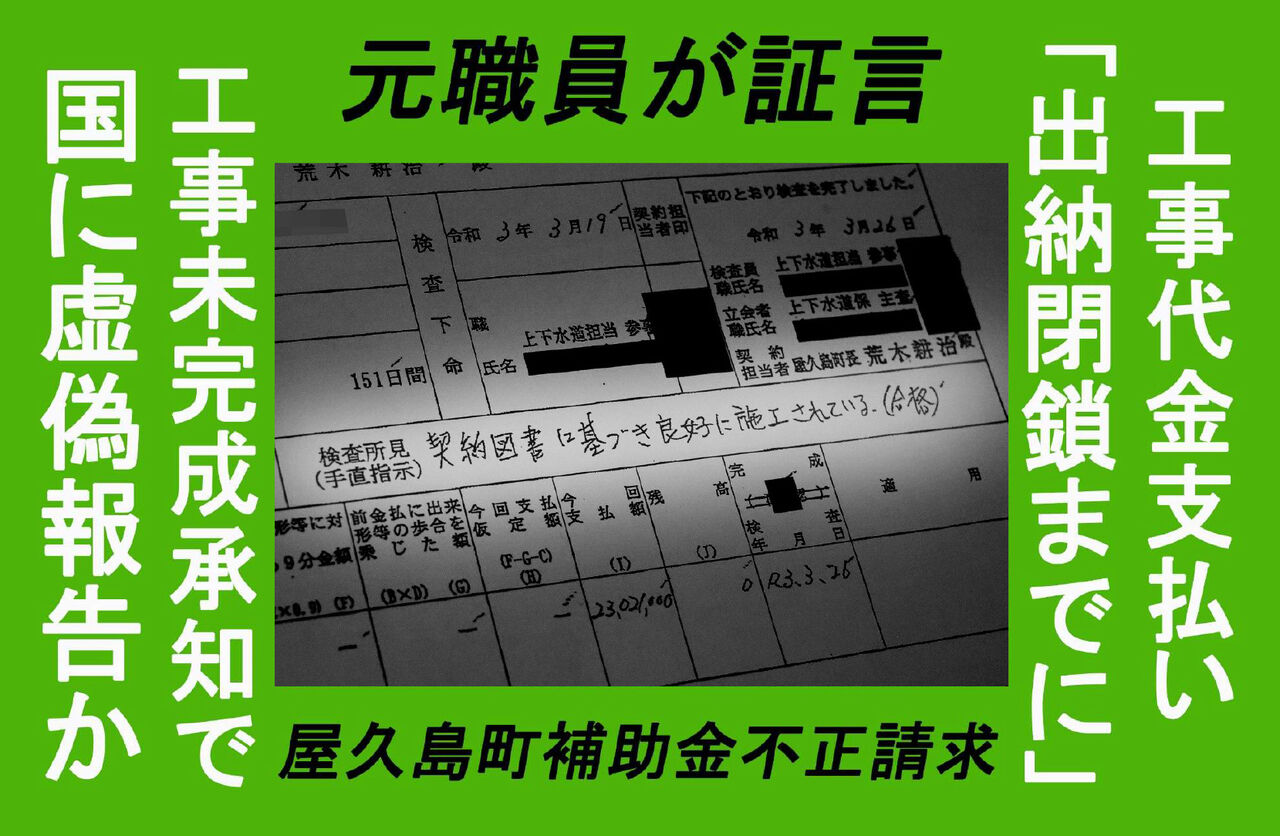

【左上】上告審が行われる最高裁判所(裁判所ウェブサイトより)【左下】屋久島町が国に提出した虚偽の検査調書【右】国への虚偽報告について取材に応じる屋久島町の荒木耕治町長(2021年12月1日、屋久島空港)

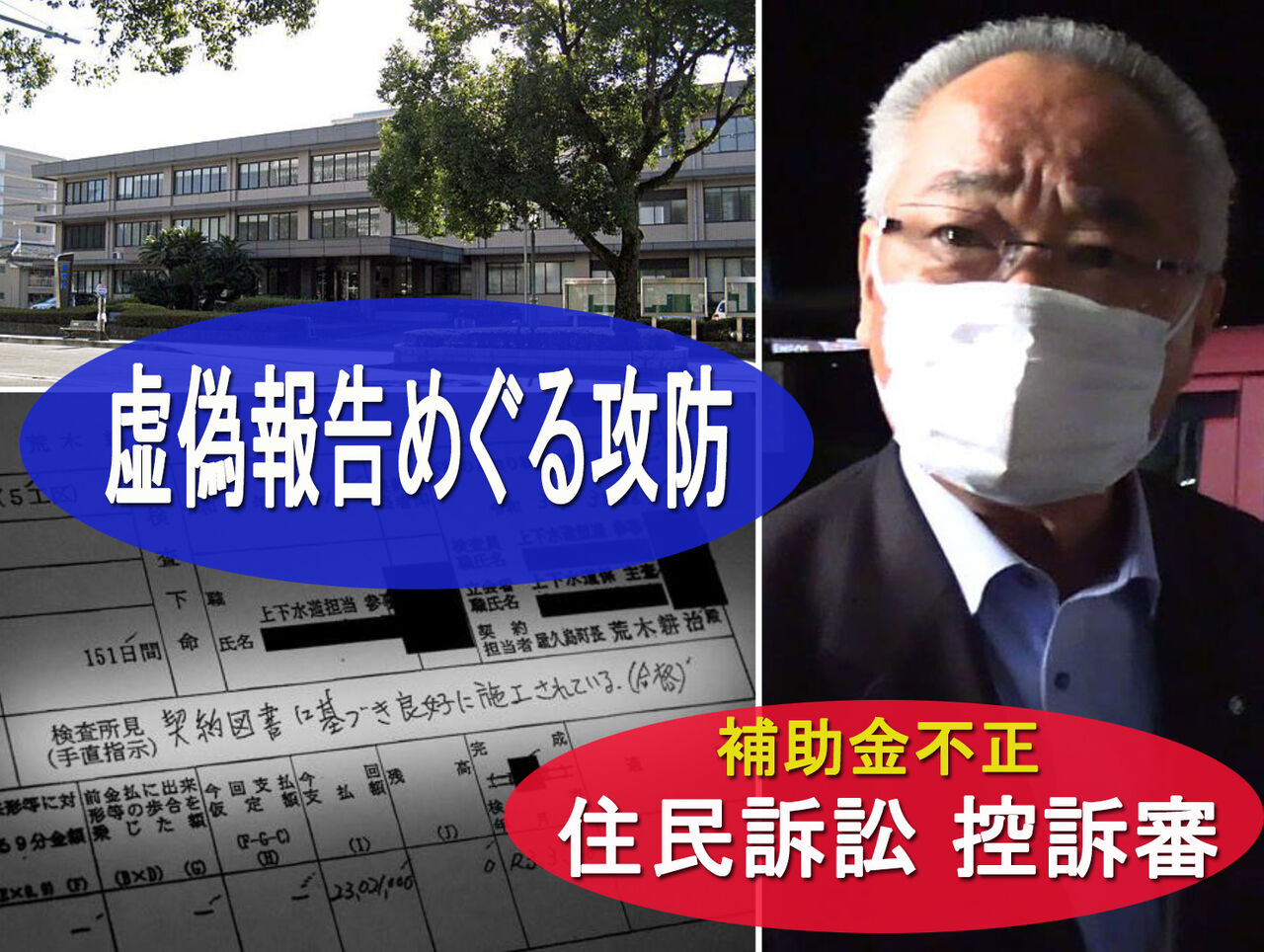

今週、屋久島町の荒木耕治町長は難しい選択を迫られる。水道工事の補助金不正請求をめぐる住民訴訟の控訴審で9月25日、町に対して、荒木町長に135万円を損害賠償請求するように命じる判決が言い渡されたからだ。

二審判決を受け入れ、町のトップとして、自分自身に損害賠償を請求するのか。

それとも、判決を不服として、最高裁判所に上告するのか。

上告の期限は、控訴審の判決が伝えられてから2週間なので、上告するなら10月9日までになる。福岡高裁宮崎支部が出した判決文を踏まえて、10月の第1週には法的な判断をしなくてはならず、荒木町長が最終的な決断をするのは、実質的に今週中ということになる。

踏んだり蹴ったりの二審判決

おそらくだが、荒木町長は二審判決に不服であろう。2023年9月に控訴を決めた際に、町の広報誌でこんな主張をして、控訴する理由を住民に伝えていたためだ。

「再調査、国への報告をしなかったことを注意義務違反と判断した理由について必ずしも納得し得ない」

「重大な事実誤認がある」

「今後の行政の運営の観点からも改めて上級審の判断を仰ぐのが望ましい」

だが、高裁の裁判官は町の主張を退けた。さらには、一審で連帯責任があるとされた副町長と担当課長の賠償責任を認めた判決の一部を取り消し、荒木町長に全責任があると判断した。

荒木町長にしてみれば、踏んだり蹴ったりの二審判決であり、なんとしても上告したいところだろう。しかし、その条件はなかなか厳しいようだ。

法務事務専門員の助言で最終判断へ

最高裁での上告審は「法律審」と言われ、二審判決において、憲法違反や法律解釈の違反がある場合か、過去の判例と大きく違う判決だと判断された場合にのみ、上告が認められている。地裁や高裁で行われる「事実審」とは違い、最高裁では基本的に事実認定を見直すことはないということである。

最高裁への上告か、それとも二審判決を受け入れるか。

いずれも荒木町長の判断になるが、その際に法的な助言をするのは、この住民訴訟の指定代理人で、町の法務事務専門員を務める元弁護士の河野通孝氏である。荒木町長に代わり、一審と二審で法的な主張を続けてきた河野氏だが、最高裁を目前にして、どのような見解を示すのか。

最高裁への道のりは険しそうだが、その結果は、遅くとも10月9日までには判明する。