【視点】最高裁で控訴審判決の破棄は0.35% 屋久島町補助金不正請求・住民訴訟

2023年度、控訴審判決の破棄は5040件中で18件のみ

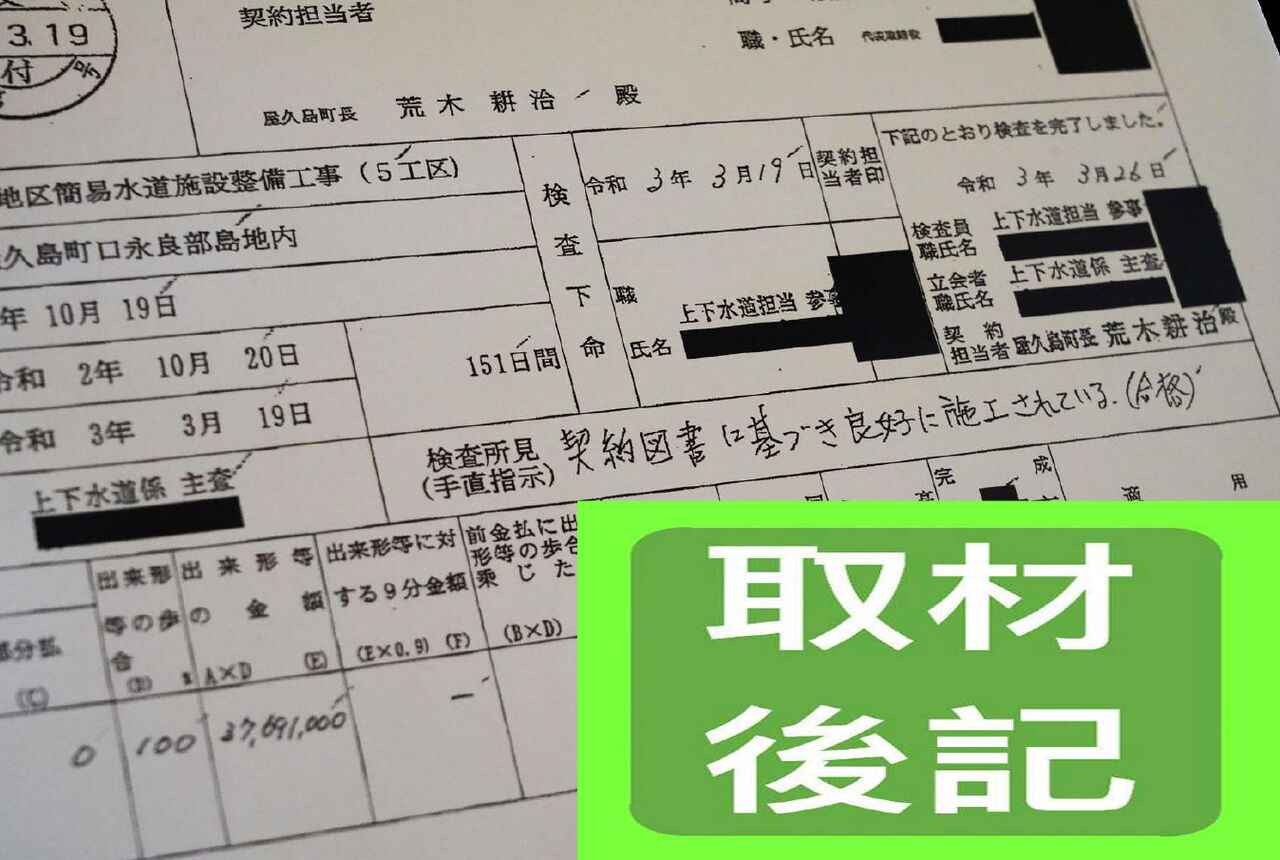

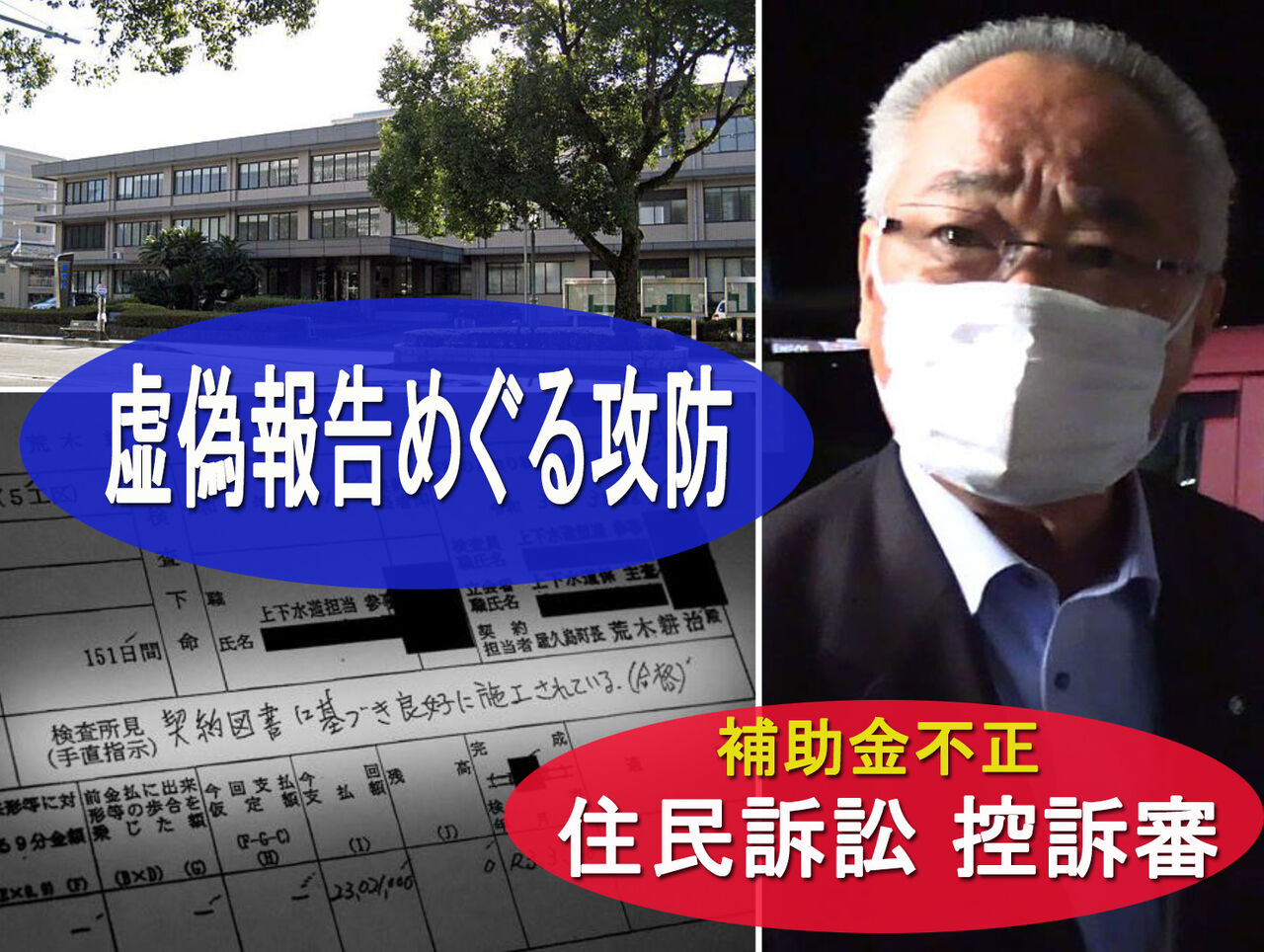

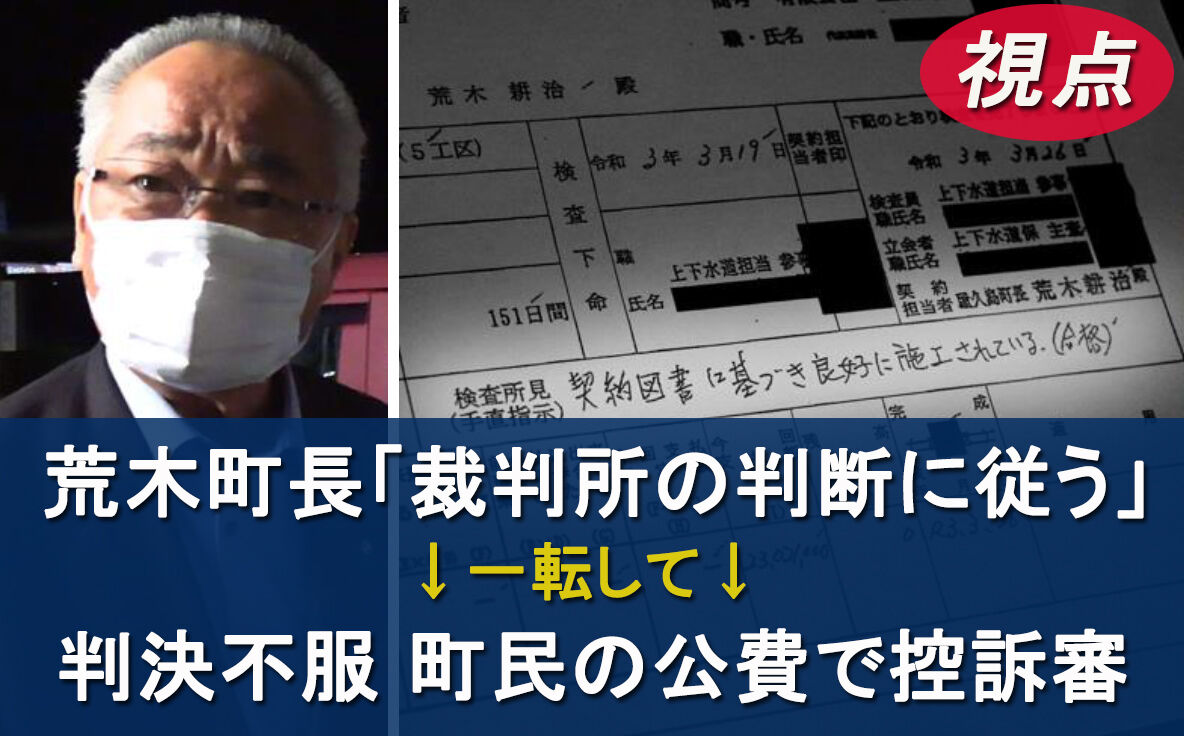

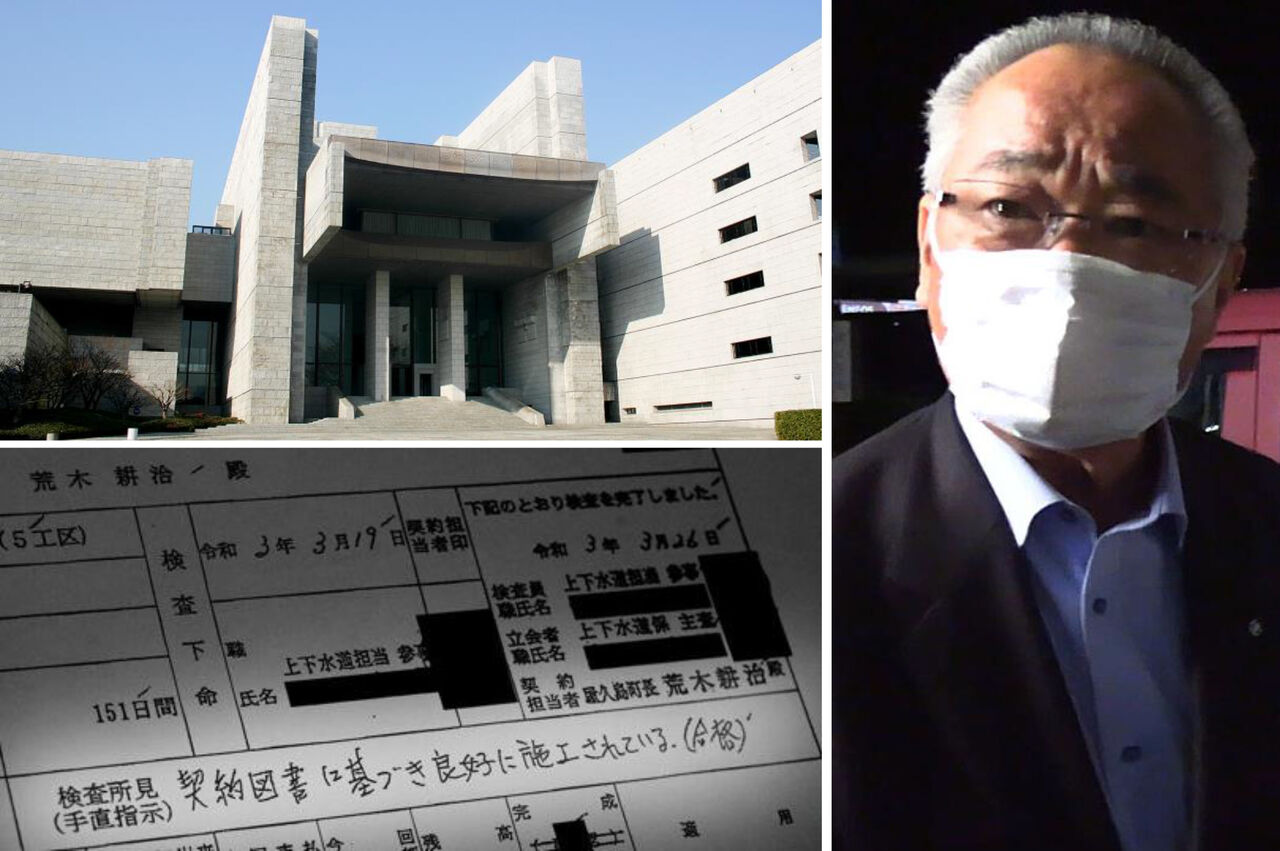

【左】上告審が行われる最高裁判所(裁判所ウェブサイトより)【右】国への虚偽報告について取材に応じる屋久島町の荒木耕治町長(2021年12月1日、屋久島空港)

2023年度、上告して控訴審判決が破棄されたのは0.35%――。

屋久島町が水道工事の補助金を不正請求し、国から補助金1668万円の返還命令を受けた問題をめぐる住民訴訟で、福岡高裁宮崎支部が10月3日付で上告の申立書を最高裁に送付していたことが、訴訟関係者への取材でわかった。町と住民には10月10日付で上告に関する通知書が送付されており、控訴審判決を不服として上告した町は、通知書を受け取った日から50日以内に上告理由書を提出することになる。

荒木町長、自分に対する135万円の賠償責任に不服

屋久島町が不服としたのは、同高裁支部が町に対して、個人としての荒木耕治町長に約135万円を賠償請求するように命じた控訴審判決だ。町の代表は荒木町長なので、実質的に町長は自分個人の賠償責任を回避するために上告したことになるが、その上告で控訴審判決が破棄されるケースはどのくらいあるのか。

高裁の判決が覆る可能性は極めて低い

そこで、最高裁が毎年出している「司法統計年報 民事・行政編」を裁判所のウェブサイトで閲覧してみた。

すると2023年度、控訴審判決に憲法違反や重大な訴訟手続きの違反があるとして申し立てられた「上告提起」と、同判決に判例違反や法令解釈に重要な問題があるとして出された「上告受理申立て」の合計は5040件。そのうち同判決が破棄されたのは18件で、総数に対する割合は0.35%だった。

つまり、控訴審判決に不服で最高裁に上告したとしても、高裁の判決が覆る可能性は限りなく低いということだ。また、地裁や高裁と違い、最高裁が事実関係について審理することは基本的にないため、町に135万円の損害を与えた荒木町長の過失は、決して消えることはないのである。

住民監査請求、高裁は「適法」➡ 町は「不適法」

ここからは推察だが、町が上告した大きな理由は、住民訴訟の前提要件となる住民監査請求をした時期が、地方自治法に照らして「不適法」だったということだろう。町が補助金を受給したのは2021年4月19日で、住民監査請求がなされたのは翌2022年5月9日なので、法的に住民監査請求が認められた1年間を過ぎていたという主張である。

その点について控訴審判決は、補助金を受給した段階では、まだ国は補助金の返還命令を出しておらず、住民側の賠償請求権は発生していなかったと判断。国が補助金の返還命令を出した2022年3月16日以降に損害額が確定したとして、その2カ月以内に出された住民監査請求は「適法」だったとされた。

町報に上告理由を掲載予定

今後、町は上告理由書を出すことになるが、その詳細な内容がわかるのは提出期限の11月末ごろだ。町総務課によると、町の広報誌「町報やくしま」で上告理由を掲載する予定ということなので、次号以降の発行に注目したい。