【取材後記】補助金返還の原因は町の虚偽報告 屋久島町補助金不正請求・住民訴訟

町の主張「工事遅延を招いた業者の責任」が崩れ去る判決 鹿児島地裁

町、補助金適正化法の条文を独自に解釈

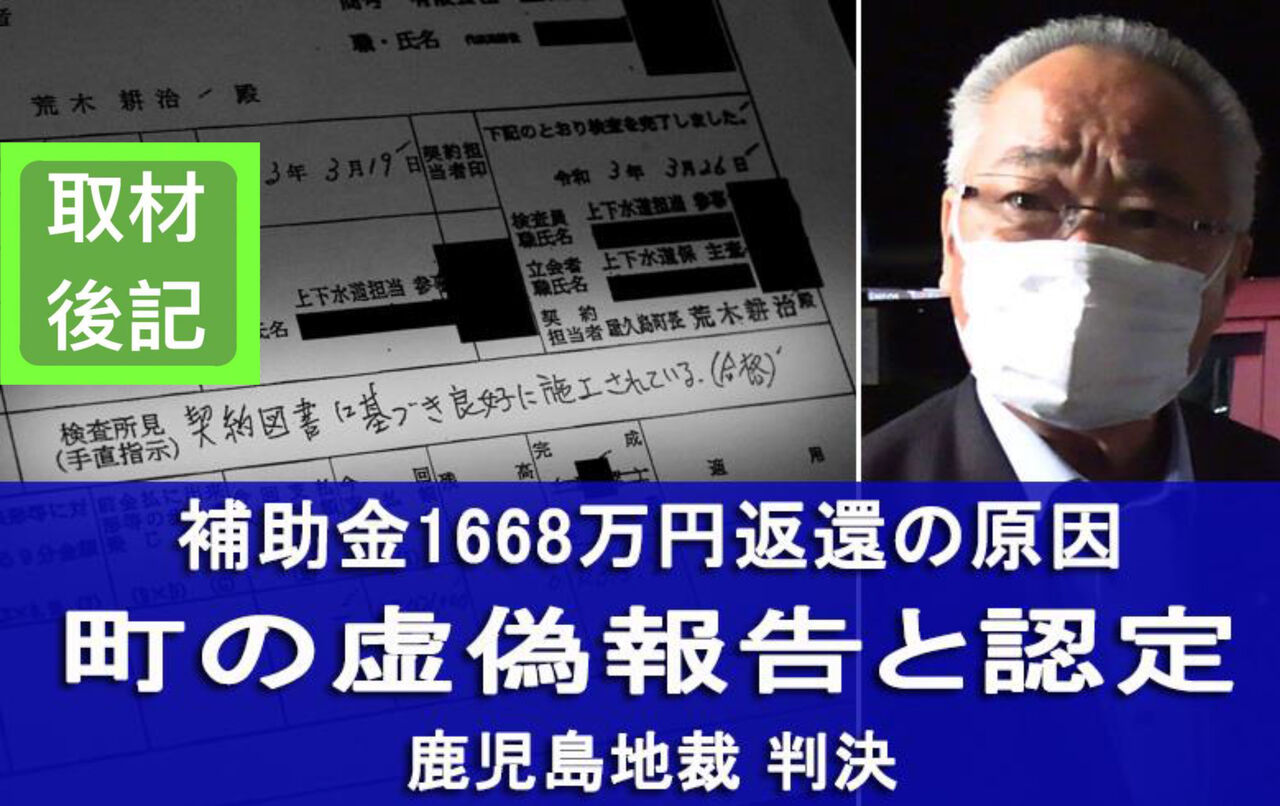

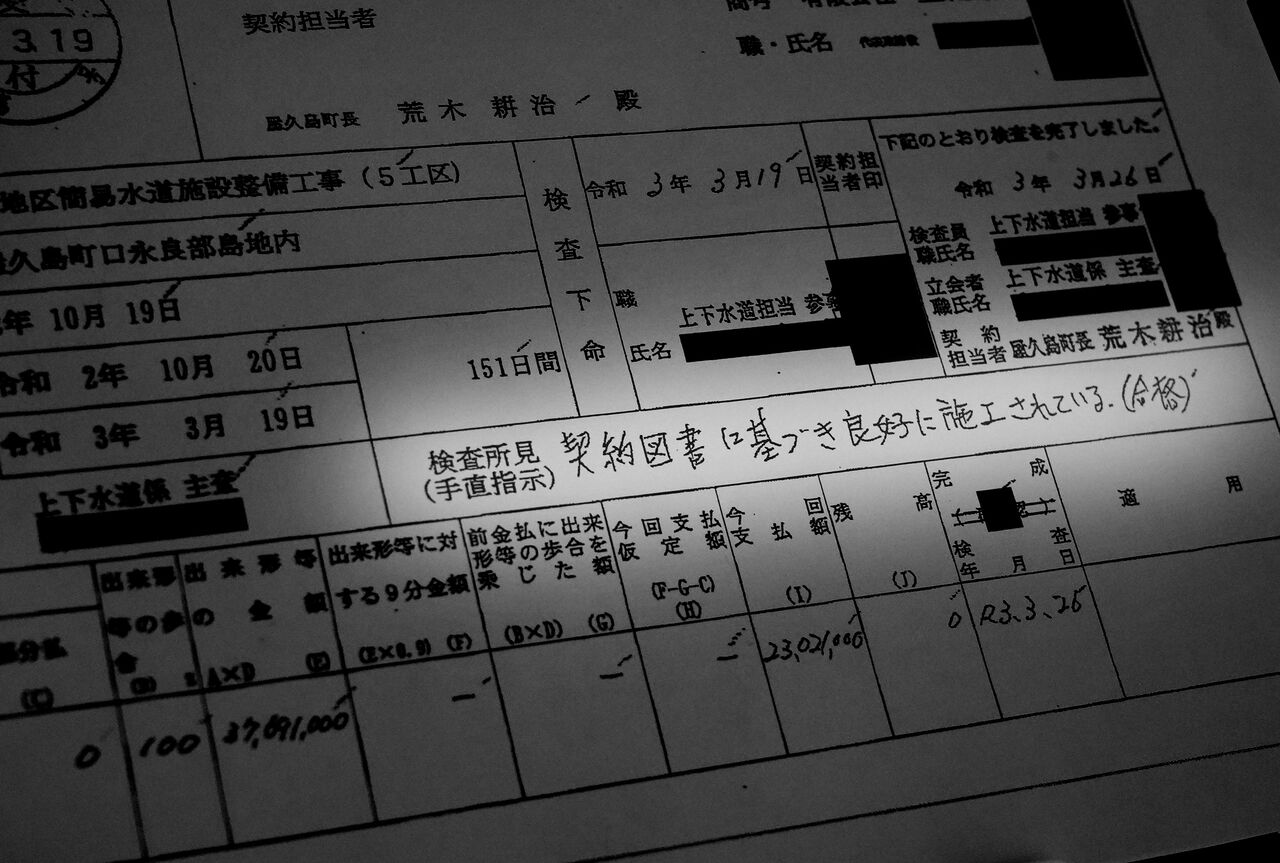

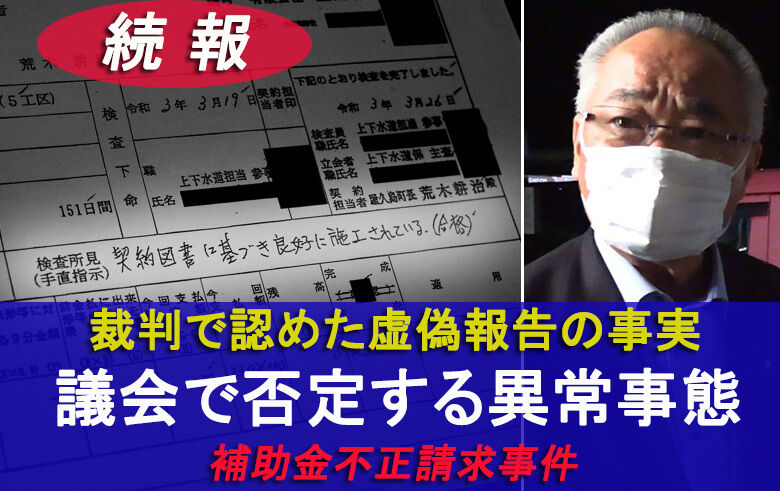

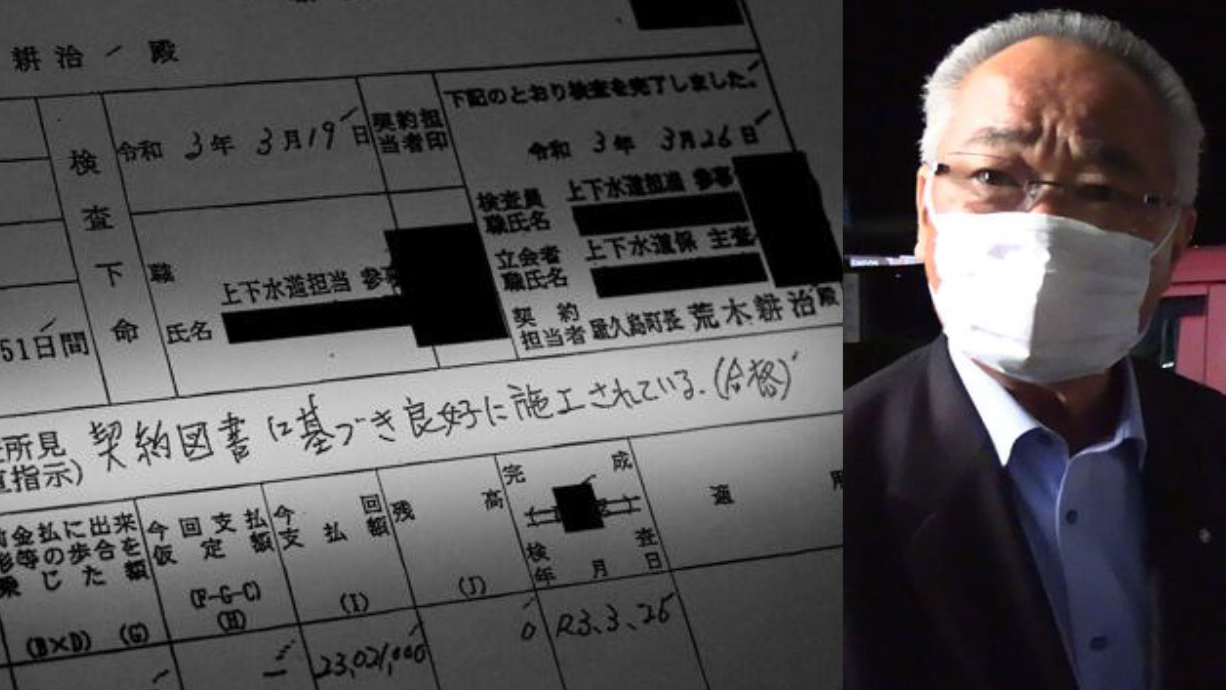

【左】屋久島町が国に提出した虚偽の検査調書【右】屋久島町の荒木耕治町長

補助金返還の原因は屋久島町が虚偽の報告書を国に提出したこと――。

口永良部島の水道工事で受給した補助金をめぐる住民訴訟で鹿児島地裁は9月6日、荒木耕治町長らの監督責任者としての注意義務違反を認めて、国に返還した約1668万円のうち、加算金にあたる約135万円を町が荒木町長ら幹部3人に賠償請求するように命じた。これまで町は「補助金返還の法的責任は工事遅延を招いた業者にある」としてきたが、その主張がすべて崩れ去る判決となった。

町は「善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなかった」

判決文によると、同地裁が補助金返還の原因が町にあると判断する根拠にしたのは、国が町に返還を命じた際の理由とした補助金適正化法の第11条1項(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)と第14条(実績報告)だった。

まず、同法第11条1項は「補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず」と条文の前半で規定している。

つまり国は、町が「善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなかった」と判断したということだ。

町は「補助事業等が未完成なのに虚偽の報告書を提出した」

次に、同法第14条は「補助事業者等は、各省各庁の長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければならない」と定めている。

つまり国は、町が「補助事業等が完了していないにもかかわらず、虚偽の成果を記載した補助事業等実績報告書を提出した」と判断したということだ。

そして国は、その同法第11条1項と第14条に違反したとして、町に対して、補助金を返還するよう命じたということである。

【左】鹿児島地裁の法廷【右】鹿児島地裁(裁判所ウェブサイトより)

町、法律の条文を自己都合で解釈

この判決によって、これまで町が「国庫補助金の交付決定が取り消されたのは、本件工事が期限内に完了しなかったからであって、本件報告書が虚偽の内容を含んでいたからではない」としてきた主張は完全に否定された。荒木町長らは町議会でも同じ説明を続けてきたが、どうして町は、自分たちの都合がいいように法律の条文を解釈して、司法の判断とは正反対の主張を続けてきたのか。

法務事務専門員の法的な指南

訴訟の答弁書や準備書面を作成する際に、荒木町長ら町幹部が主導して法的な主張を決めているとは考えにくい。そうなると、今回の訴訟で町の指定代理人となっている法務事務専門員がすべての方針を決めて、それに荒木町長らが従っていたと考えるのが自然である。

法律の条文に対して、法務事務専門員が独自に法的な解釈をするのは自由だが、これまで町が続けてきた「補助金返還の法的責任は業者にある」とする主張は、極めて失当だったと言わざるを得ない。町が違反した同法の第11条1項と14条は、工事などを管理する町の責務について規定したものであり、業者に関しては、その対象とはなっていない。

つまり国は、業者の責任を一切問うことなく、工事が未完成の段階で、すべての工事を終わったとする虚偽の報告書を提出した屋久島町だけの責任を認定したということである。

荒木町長らの賠償責任は加算金135万円

それゆえに判決では、国に返還した補助金と加算金を合わせた約1668万円のうち、補助金部分の約1513万円については、そもそも受領することができず、町としての損害はなかったとして、賠償を求めた原告住民の請求を棄却した。

その一方、加算金の約153万円に関しては、町が補助金を受領していなければ支払う必要がなかったとして、荒木町長らの賠償責任を認めた。そして、住民訴訟の結果を待つことなく、すでに町が賠償請求したことに応じて、複数の業者が支払った約202万円のうち、加算金にあたる約18万円は「債権が消滅」したとして、その差額である約135万円の賠償責任を認めたのである。

屋久島ポストの報道で事件が発覚

この補助金不正請求事件は、屋久島ポストが2021年11月に初めて報道して明らかになった。それから2年近くにわたって約140本の記事を配信してきたが、そのなかでは業者側の反論も伝えてきた。その一つに「業者は事業実績報告書の作成にまったく関わっておらず、町の判断で国に提出して返還命令になったのだから、その責任を業者が負うのはあり得ない」とする主張もあり、その声は町議会でも一部の町議によって伝えられた。

しかし、荒木町長ら町幹部は聞く耳を閉ざしたまま、「補助金返還の法的責任は業者にある」との主張を繰り返してきた。

業者への責任転嫁は許されない

今回、司法の判断が出た以上、このまま業者に責任を転嫁した状態を放置することは許されない。工期内に完成はできなかったが、町との契約どおりに全工事は終わっており、町が主張してきた「債務不履行」もすでに存在しない。

いま現在、国に返還した約1668万円は、屋久島町民の公金である一般財源で負担している状態だ。判決では、補助金部分の1513万円はそもそも受領できなかったとされたが、町の担当職員が「善良な管理者の注意をもつて」工事管理を適切にしていれば、すべての工事は工期内に終わり、申請した補助金の全額を受け取ることができたことは明らかである。そして、補助金部分の約1513万円についても、法的責任の所在を明確にする必要がある。

控訴するかどうか、荒木町長が検討中

町総務課によると、町は控訴するかどうか、いま荒木町長が検討している最中だという。だが、すでに書いたとおり、当初の段階から町は補助金適正化法の条文を読み間違えており、果たして控訴するに足る理由があるのだろうか。新たな主張がないまま控訴しても、高裁は却下して門前払いするだけである。

■補助金不正請求事件・関連記事一覧

>>To TOP PAGE