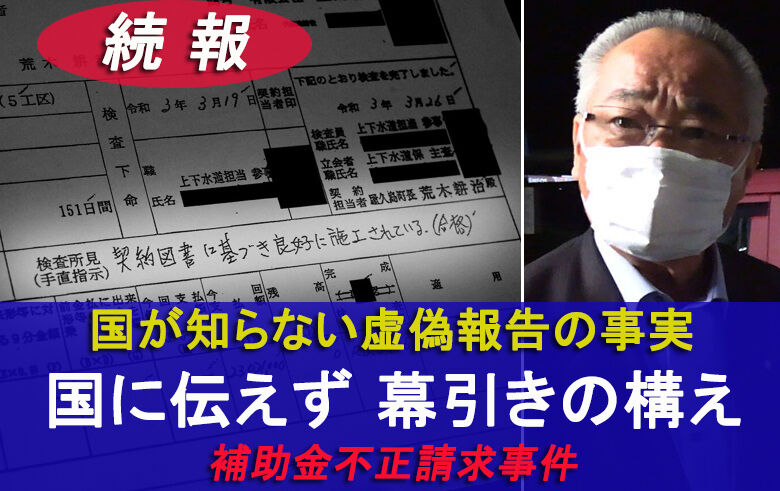

【被告 答弁書】虚偽報告書 担当課長は知っていたのか? 屋久島町補助金不正・住民訴訟

職員「報告したから(課長が)印鑑を押した」➡ 町「(課長が)容認、放置したとは到底考えられない」

荒木町長ら幹部の管理責任には言及なし

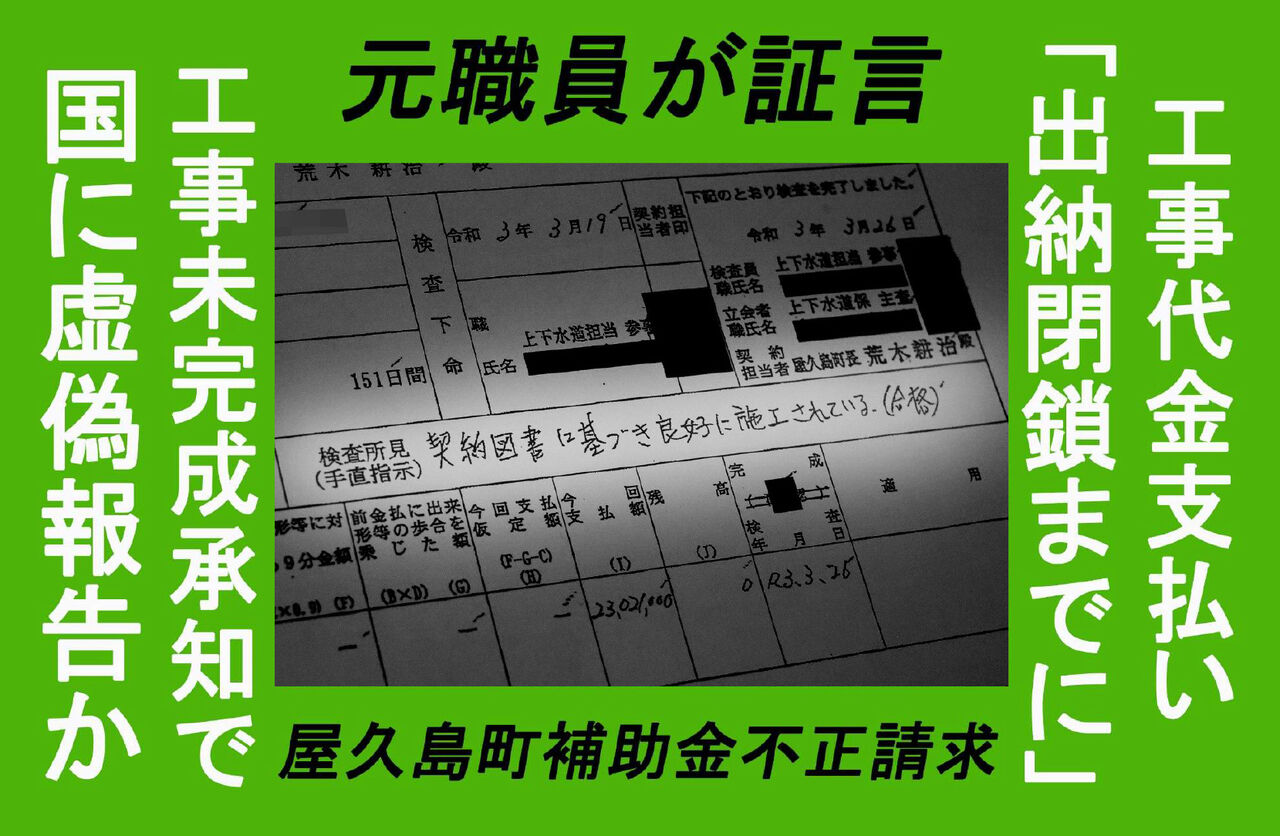

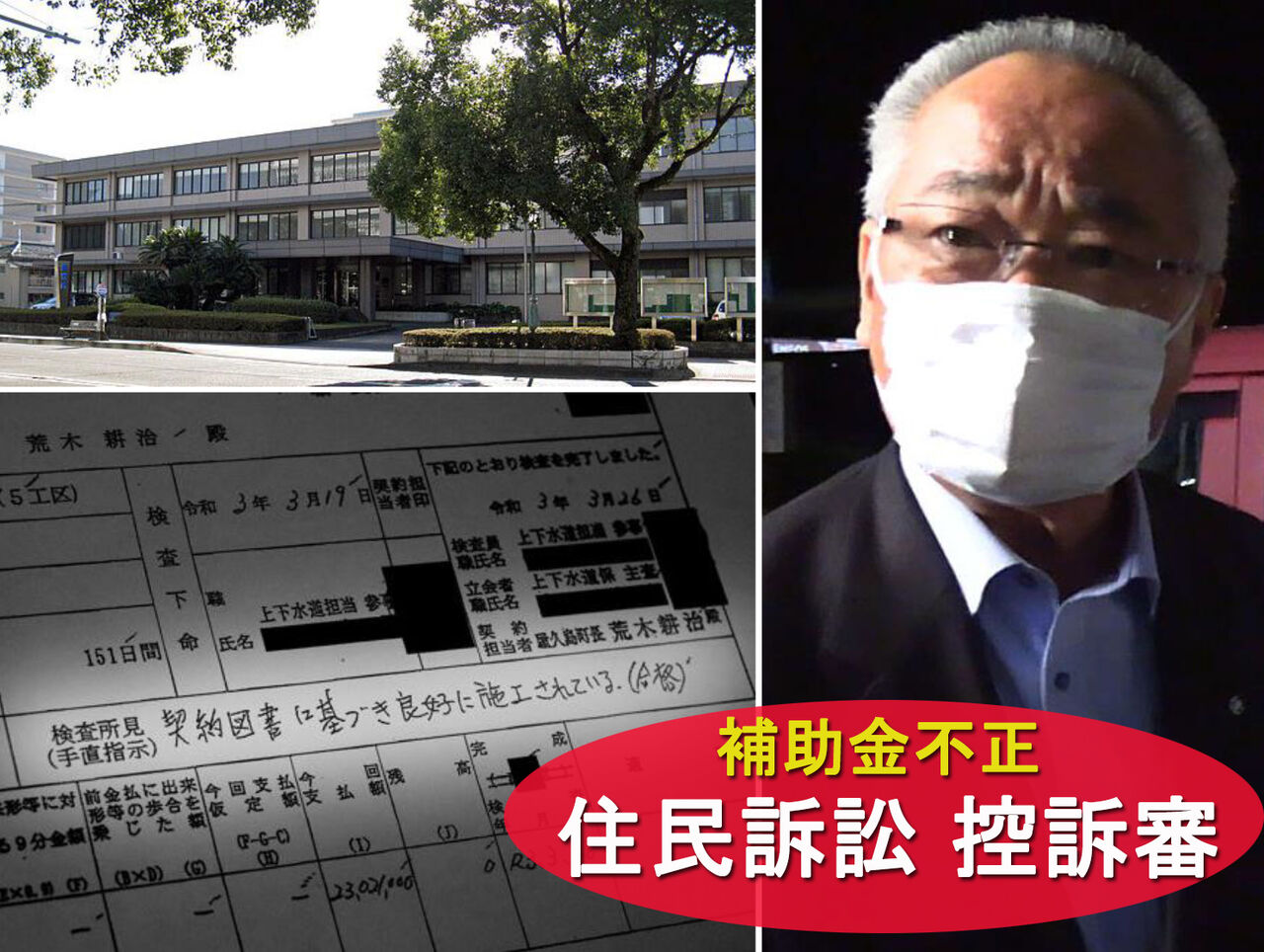

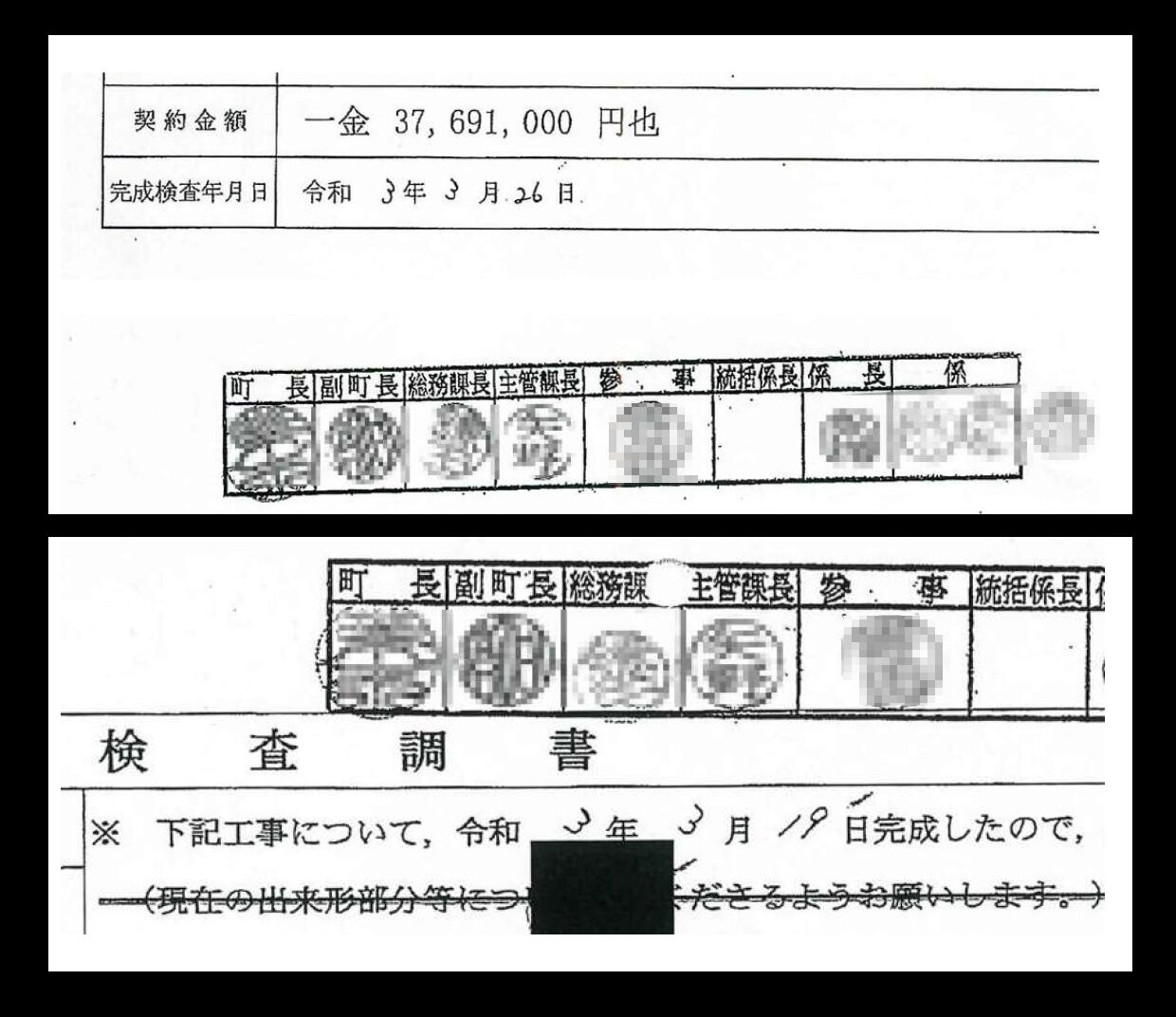

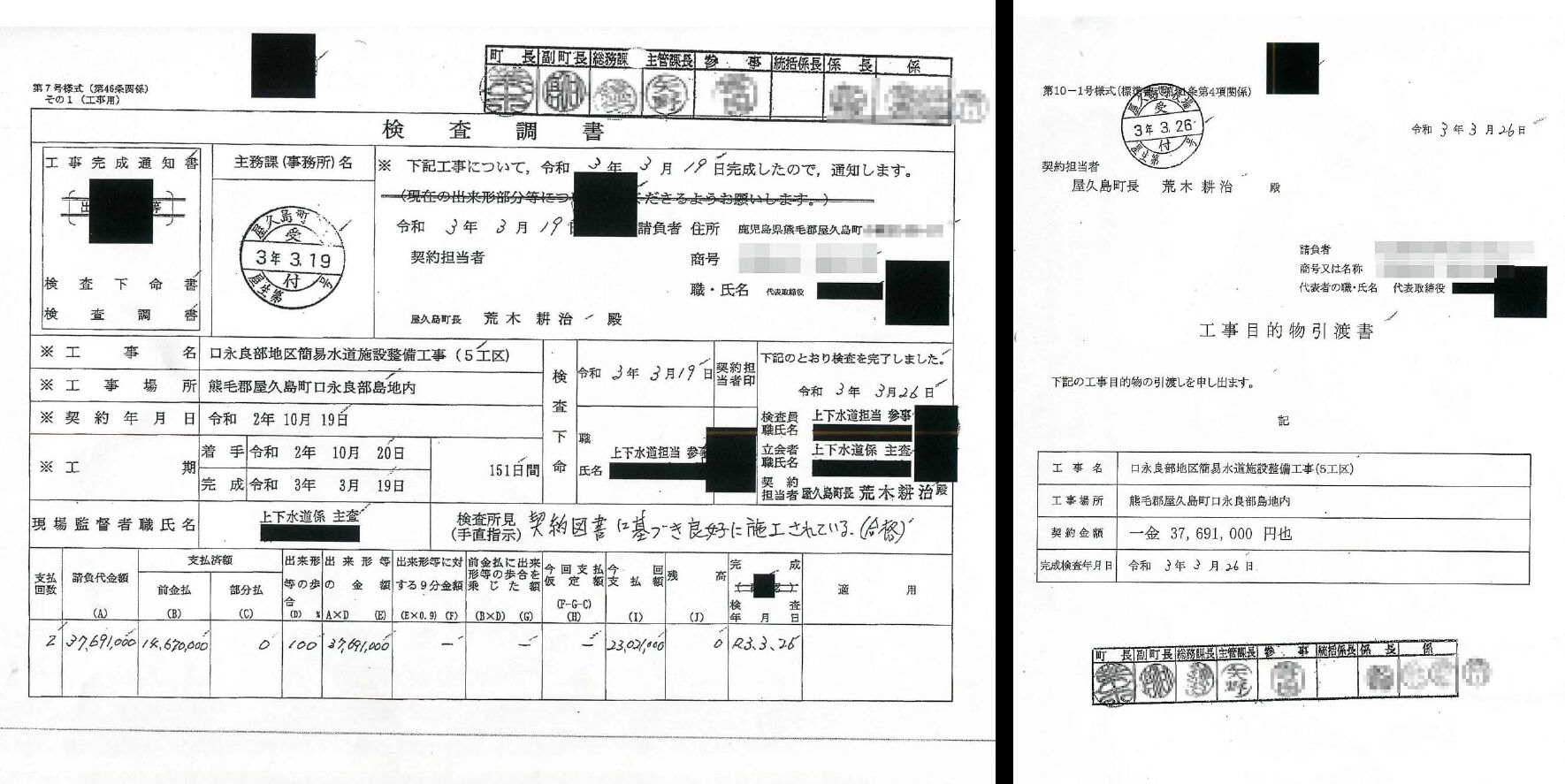

【虚偽報告の書類に押された決裁印】

工事が終わっていないにもかかわらず、工事が完成したと虚偽の内容が記載された「工事目的物引渡書」(上)と「検査調書」(下)には、荒木耕治町長ら屋久島町幹部の決裁印が押されている

(※画像の一部を加工しています)

屋久島町が水道工事で国に補助金を申請する際に虚偽の「工事完成日」などを報告し、国から補助金1668万円の返還命令を受けたのは町幹部の責任だとして、町に対して荒木耕治町長ら幹部3人に損害賠償を命令するように町民が求めた住民訴訟――。

課長、虚偽報告の事実を「知らなかった」

鹿児島地裁に提出した答弁書で町は、担当職員(2021年3月末日で定年退職)がすべての工事が完成したとする虚偽の報告書を国に提出したことについて、工事を担当した生活環境課の矢野和好課長(当時)は、その事実をまったく知らなかったと説明している。もし事前に把握していれば、「(矢野課長が)あえて後日問題となりかねない不自然かつ変則的な事務処理を自ら行い、あるいは容認、放置したとは到底考えられない」という主張だ。

職員、工事代金の支払い延期を伝え「知らないはずはない」

その一方、この問題が発覚した2021年11月の取材で、元職員は次のように発言している。

「3月中に(矢野)課長には話をしたと思う。私は3月(末日)で退職だったから、その(工事が)延びている部分は(工事代金の)支払いをするなということで、(5月末日の)出納閉鎖も引き込んで(対応するように)、その当時の係長にも言ってある。(矢野課長が)知らないはずはない」

そして、2021年4月に虚偽報告が発覚するまで、矢野課長がその事実をまったく知らなかったと説明していることを伝えると、元職員はこう言い切った。

「(一部工事の未完成は)報告している。だから(矢野課長は)印鑑を押している」

ここまで両者の証言が違うと、録音やメールなどの客観的な証拠がない限り、どちらが事実なのかは判断が難しいと言わざるを得ない。

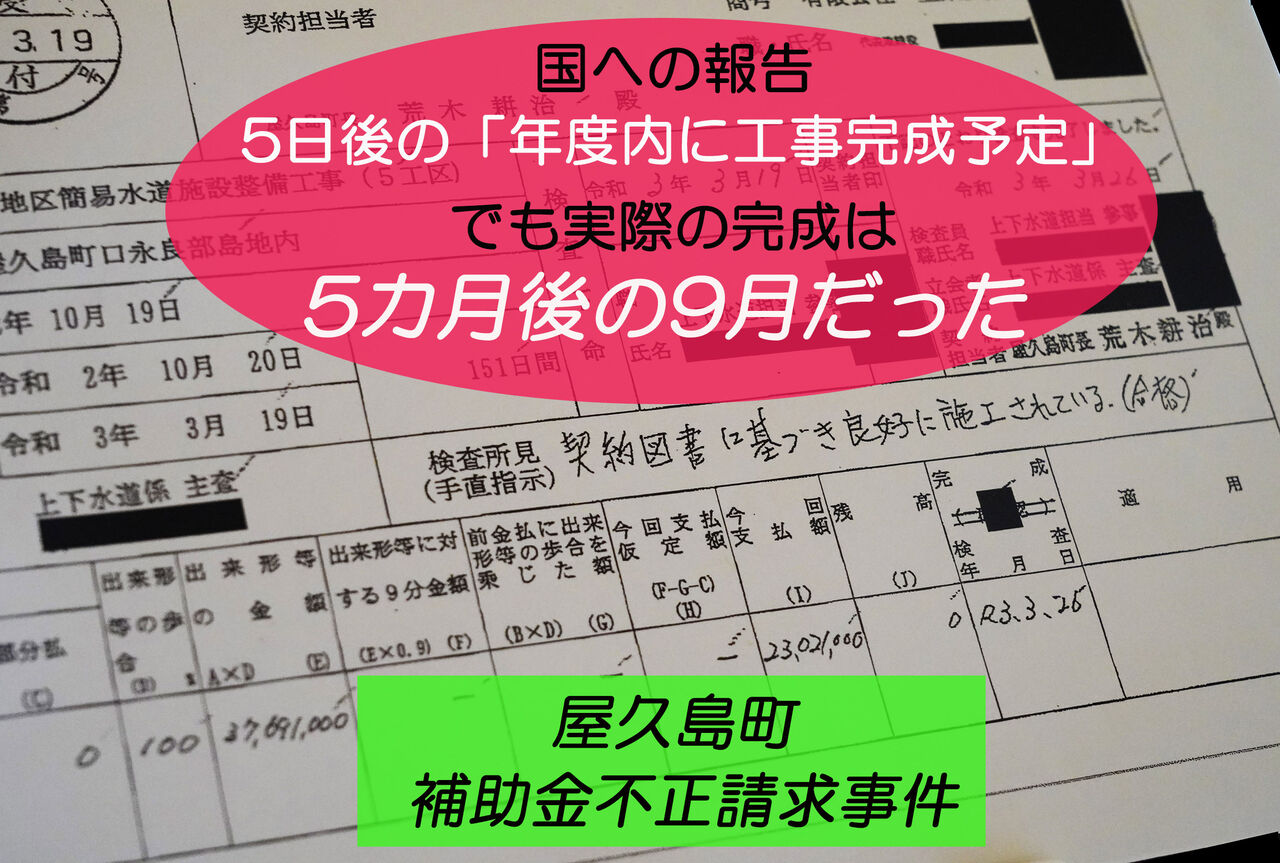

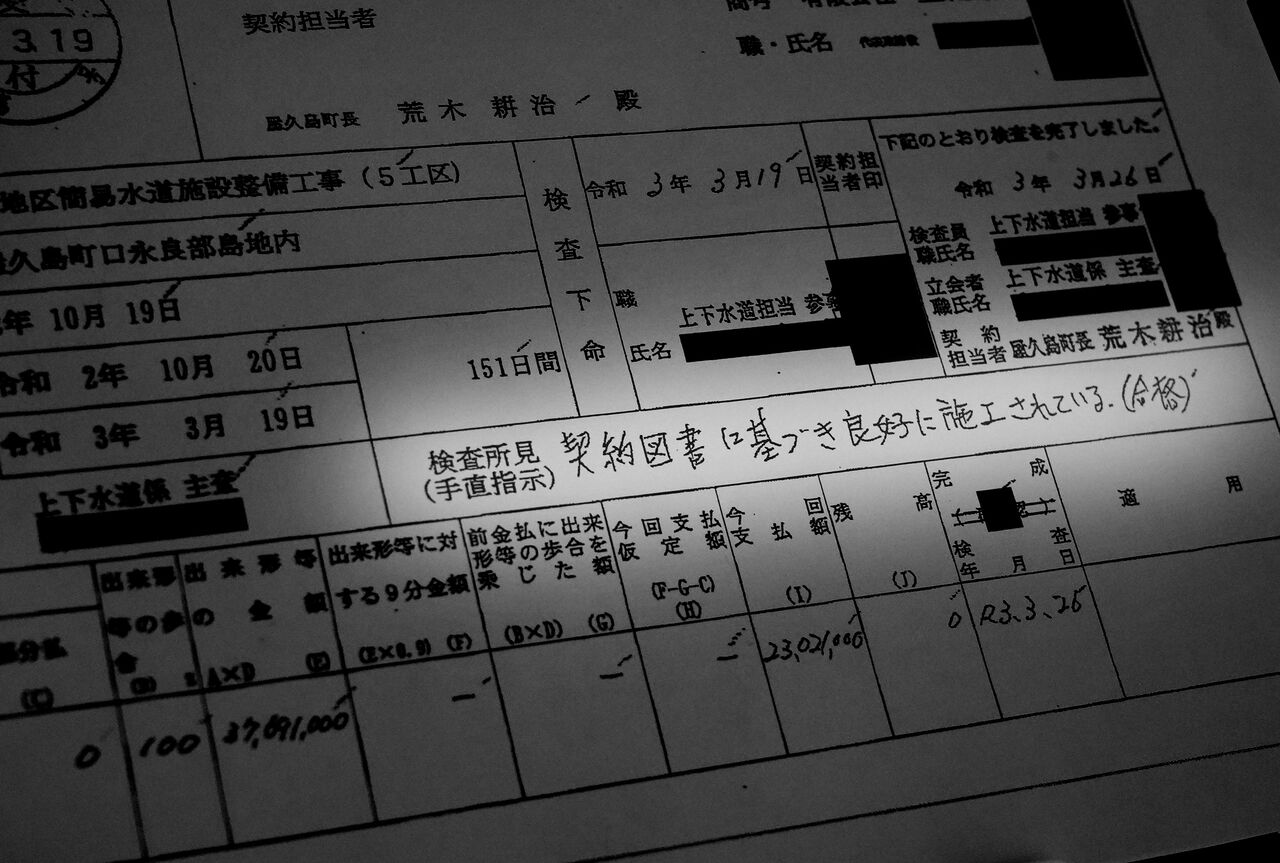

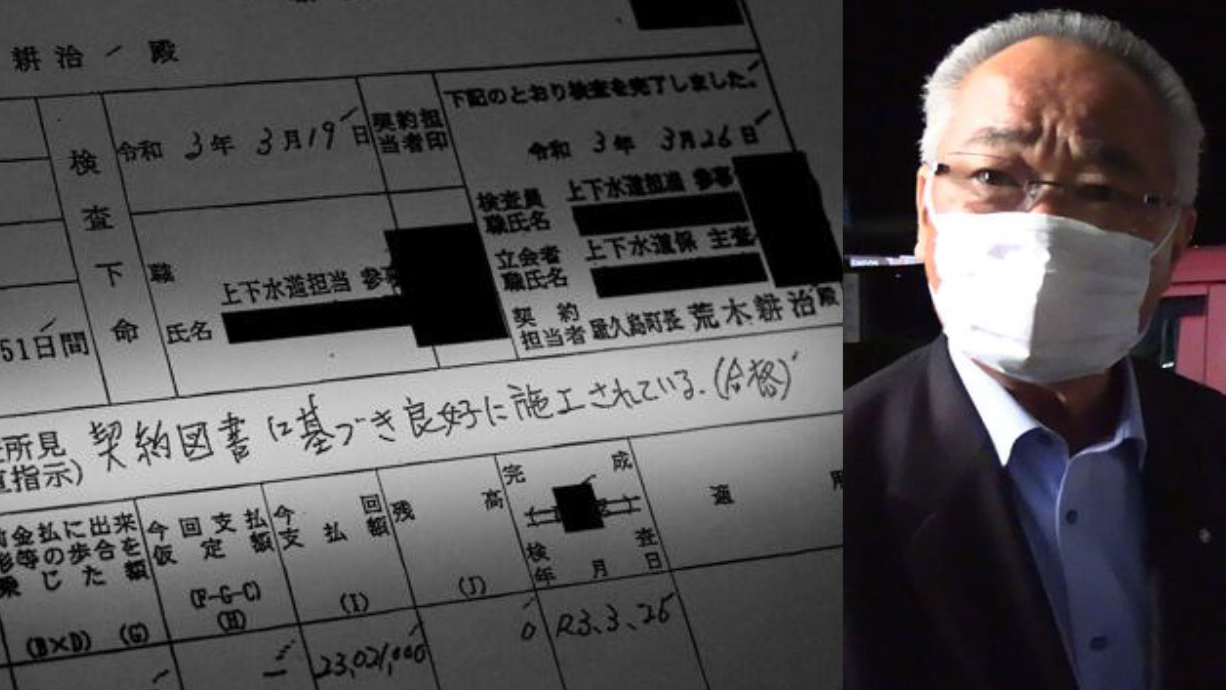

【左】工事の完成を証明する「検査調書」。工事が未完成の段階で「契約図書に基づき良好に施工されている。(合格)」と虚偽の内容が記載されている

【右】業者が工事の完成を報告した「工事目的物引渡書」。実際には工事は終わっておらず、虚偽の内容が記載されている

(※画像の一部を加工しています)

問われる町幹部の管理責任

ただし、一つ明確に言えることは、総額で1億円を超える補助金を国から受給する際に、その工事を担当する課長の決裁を受けずに事業報告書が提出されることは、通常の地方自治体の業務としてはあり得ないことだ。もし、職員が独断で虚偽報告書を国に提出していたとすれば、荒木町長ら幹部の管理責任は極めて重くなる。

町の答弁書のなかから、国への虚偽報告について、矢野課長が職員と情報を共有していたか否かをめぐる記述を以下に抜粋する。答弁書で担当職員は実名で記載されているが、記事では「職員A」と匿名にする。( )内の説明は屋久島ポストが補足した。

*

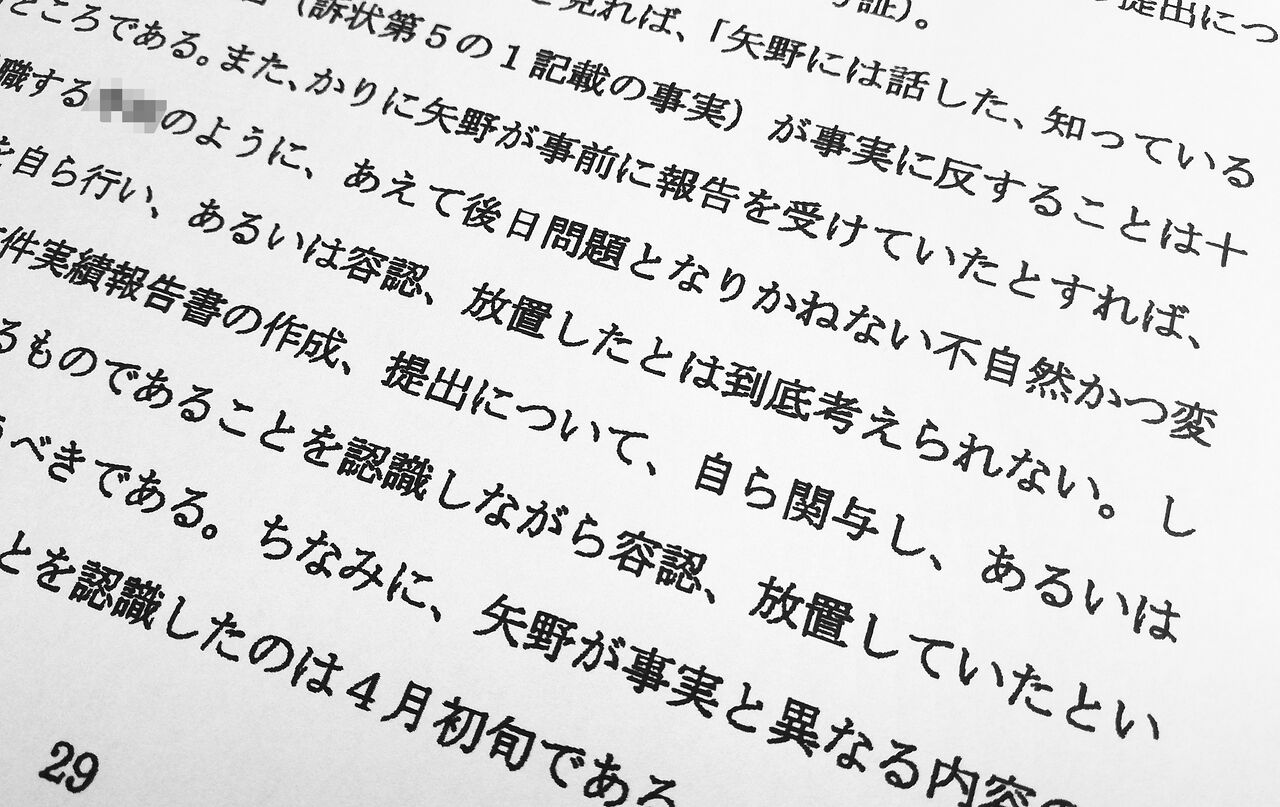

答弁書で屋久島町は、担当課長が虚偽報告の事実を「容認、放置したとは到底考えられない」などと主張している(※画像の一部を加工しています)

担当課長に「不法行為の責任が問われる事実はない」

職員Aの一連の行為を見れば、 「矢野には話した、知っているはずだ」という職員Aの発言が事実に反することは十分窺われるところである。また、かりに矢野が事前に報告を受けていたとすれば、翌々日には退職する職員Aのように、あえて後日問題となりかねない不自然かつ変則的な事務処理を自ら行い、あるいは容認、放置したとは到底考えられない。

したがって、矢野が本件実績報告書の作成、提出について、自ら関与し、あるいはその内容が事実に反するものであることを認識しながら容認、放置していたということはありえないというべきである。ちなみに、矢野が事実と異なる内容の実績報告書が提出されていたことを認識したのは4月初旬である。

以上であるから、矢野には原告が主張するような不法行為責任を問われなければならない事実自体がないというべきである。

■住民訴訟 関連記事

■補助金不正請求事件 記事アーカイブ