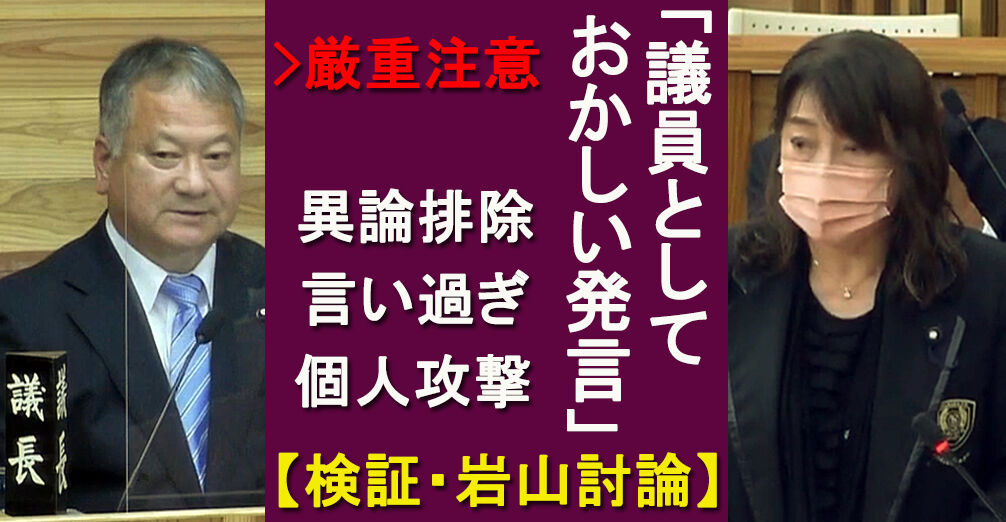

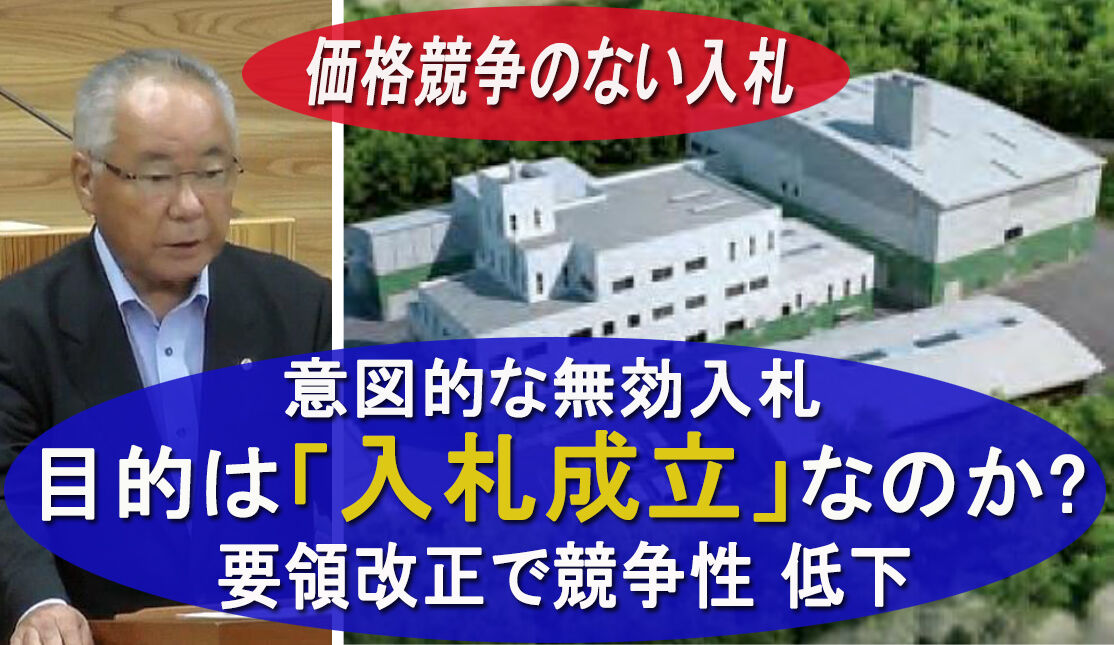

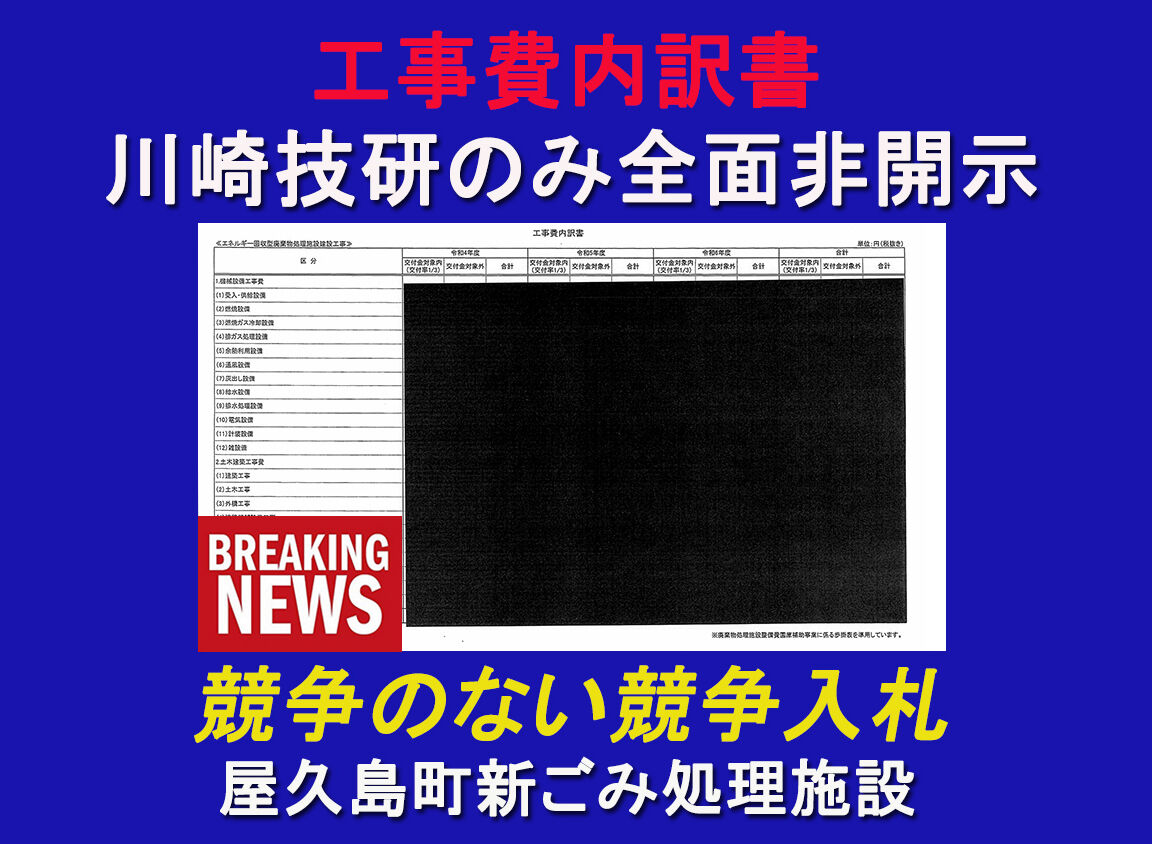

【視点】意図的な無効入札 目的は「入札成立」だったのか? 屋久島町新ごみ処理施設建設

結果的に川崎技研の参加で入札成立 ➡ 辞退なら不成立で期待した入札再公告だったのに

荒木町長、競争性を下げるルール改正の本末転倒

【左】新ごみ処理施設建設の入札で川崎技研が意図的な無効入札をして問題について答弁する屋久島町の荒木耕治町長(2023年8月28日、同町議会YouTubeチャンネルより)【右】町が公開した新ごみ処理施設の完成イメージ(町報やくしま 2023年2月号より)

もし、川崎技研が入札参加を辞退していたら、新ごみ処理施設の入札は中止だった――。

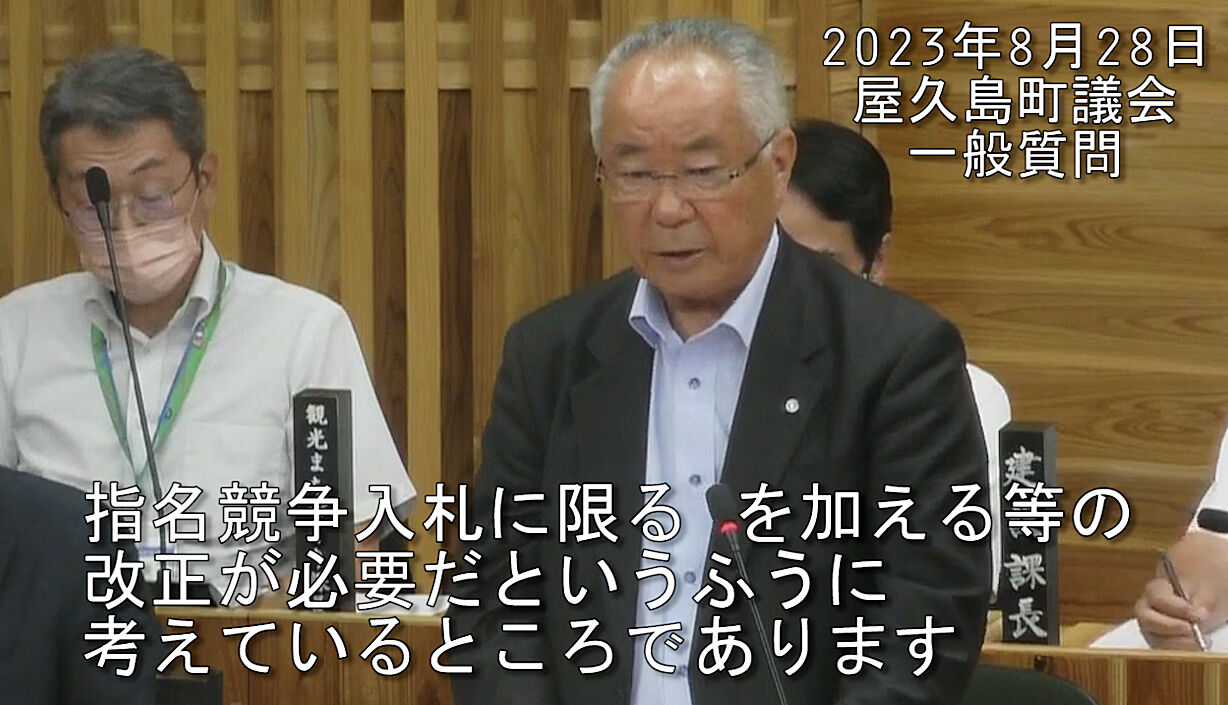

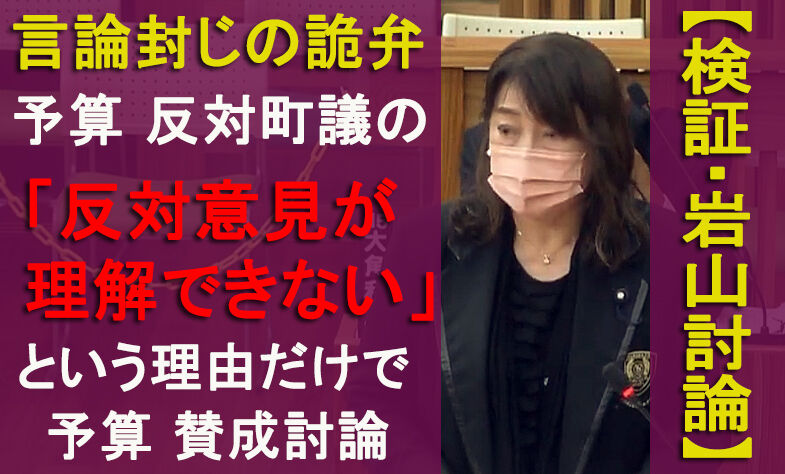

屋久島町の新ごみ処理施設の建設業者を決める一般競争入札で、落札する意思がない川崎技研(本社・福岡市)が入札への参加を辞退せず、事前公表された予定価格を約15億円上回る無効な入札をした問題をめぐり、屋久島町議会で議論が続いている。8月28日の一般質問では、再発防止のために入札ルールの見直しを求める意見が町議から出されたが、荒木耕治町長はルールに沿った入札だったとして、「改正は考えていない」と答弁。それに対し町議は、このままでは入札の不正が疑われる可能性があるとして、改善策を講じるべきだと主張している。

川崎技研が導入した廃棄物処理施設を紹介する同社ウェブサイトの画面

町ルール、参加1社だと入札は中止に

そこで問題になってくるのは、予定価格を事前公表した際のルールを定めた「屋久島町建設工事の予定価格の事前公表に関する要領」の解釈だ。

この要領は「公共工事における入札及び契約事務の透明性及び競争性の向上を目的」(第1条)に設けられ、一般競争入札を含めてすべての入札に適用されている。そして、その第6条1項には、次のような規定がある。

「入札者が2人に達しないときは、入札を中止する」

価格競争ないまま落札業者が決定

今回の入札には、川崎技研に加えて、もう1社のテスコ(本社・東京都)も参加し、計2社で競合するはずだった。ところが、川崎技研が意図的に無効な入札をして、事前公表された予定価格を15億円上回る金額を提示。その一方で、テスコは予定価格とほぼ同額の24億4870万円で入札して、価格競争をすることなく落札業者に決まった。

新ごみ処理施設の建設事業を落札したテスコの事業を紹介する同社ウェブサイトの画面

なぜ入札の再公告を待たなかったのか?

ここで大きな疑問となるのは、そもそも落札する気がない川崎技研が、なぜ入札に参加したのかということだ。

その理由を町に問われた川崎技研は、全社が予定価格を上回る入札不落となった場合に備え、「(入札の)再度公告の可能性も模索していた」として、あえて参加したと説明している。だが、入札不落を期待していたのであれば、今回は参加を辞退して、入札が再公告されたときに参加を表明すれば済む話である。

参加辞退なら不正成立だった

さらに疑問なのは、川崎技研が参加したことによって、期待していた入札不落ではなく、それとは正反対に、テスコの落札を許してしまったことだ。

町要領では、少なくとも2社が参加しないと、入札は中止になると規定されている。実際に何社が参加するのかは、入札当日までわからなかったとしても、もし川崎技研が参加を辞退していれば、今回の入札は中止になっていた。

つまり、その意図があったかどうかは別にして、結果的に川崎技研が参加したことによって、今回の入札が成立したということである。そして、最初から落札する気が微塵もなかったことを踏まえると、川崎技研が参加した真の目的は、今回の入札を成立させることにあったのではないかと思えてくる。

無効入札は「入札の参加自体がなかったこと」

次に同要領の第6条3項を見ると、こう規定されている。

「予定価格を超える価格による入札は、無効とする」

この条文に照らすと、予定価格を15億円上回った川崎技研の入札は、「無効」だったことになる。無効とは「ある法律行為から当事者の意図した法律効果が生じないこと」で、つまり、川崎技研の入札行為はそもそも存在しなかったということだ。さらには、入札の参加自体もなかったということである。

町、無効入札を「有効」にして「失格」扱い

ところが、町は川崎技研の入札を「無効」ではなく、入札行為としては「有効」と認めたうえで、「失格」と判断した。そして、川崎技研とテスコの2社が参加したことにして、入札を成立させてしまった。

同要綱の第6条1項と3項に従えば、今回の入札は、川崎技研の無効入札が判明した段階で、すぐに中止と判断するべきだった。だが、それにもかかわらず、町は入札が成立したと見なして、価格競争をすることなく落札したテスコと工事請負契約を結んでしまったのである。

入札の競争性を高めるための町要領

先述したとおり、この要領は、入札の透明性と競争性を向上させるために定められている。予定価格の事前公表には、落札額が高止まりするといった問題点があるため、今回のような一般競争入札であっても、少なくとも2社以上で価格競争をする必要があるということである。

屋久島町議会の一般質問で答弁する荒木耕治町長(2023年8月28日、同町議会YouTubeチャンネルより)

時代錯誤なルール改悪、司法でも同じ結論か?

しかし、8月28日の一般質問で荒木町長は、同要領の第6条1項の「入札者が2人に達しないときは、入札を中止する」に「指名競争入札に限る」という文言を加えて、要領を改正する方針を示した。これによって、予定価格を事前公表した一般競争入札で、1社のみが参加する「1社応札」になっても、入札が成立することになる。

入札の競争性を高めるために規定された要領を改正することで、かえってその競争性が下がることになる。

なんとも時代錯誤で本末転倒な要領の改正で、これではルールの改悪である。この問題を司法の場で審議した場合、果たして、屋久島町と同じ結論になるのであろうか?

新ごみ処理施設建設 関連記事

>>To TOP PAGE

広報写真1.jpg)