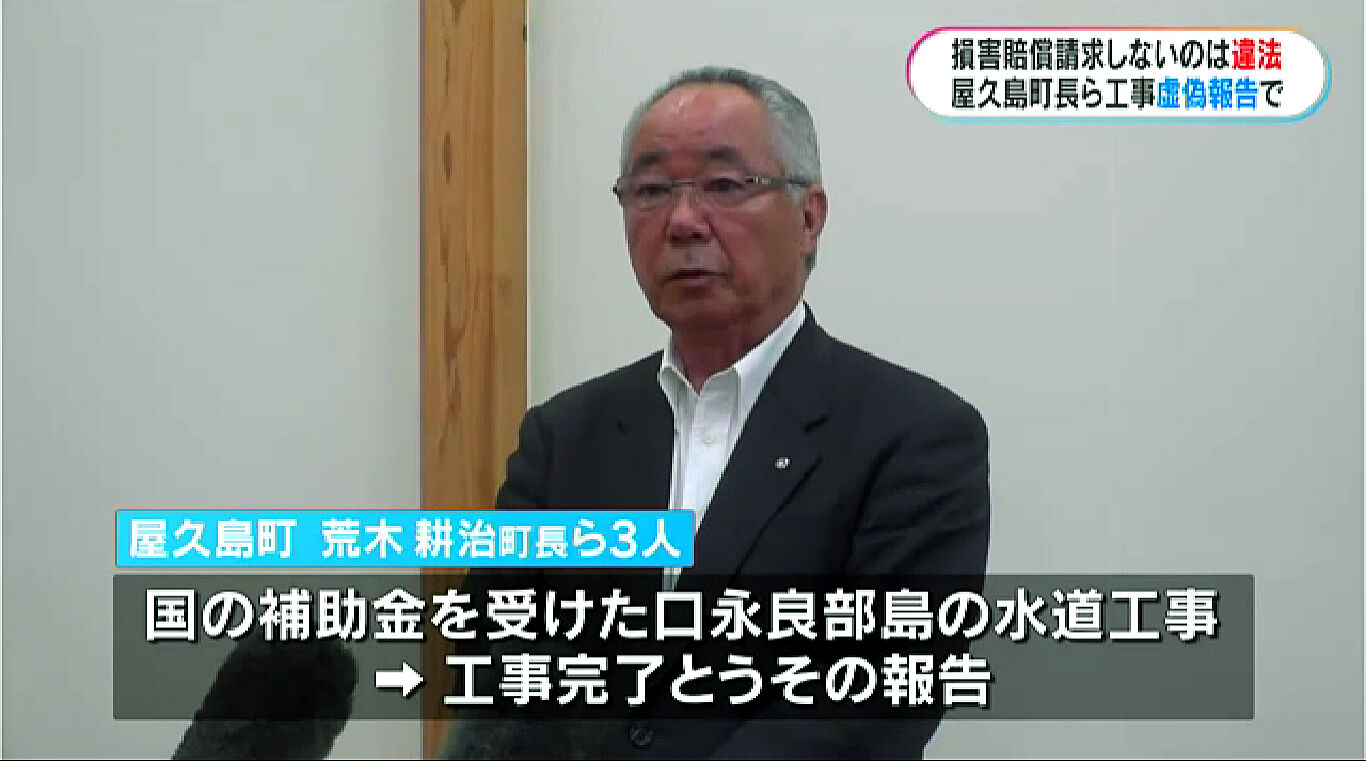

【視点】上告しても屋久島町長の過失は消えない 補助金不正請求・住民訴訟

高裁判決、町の損害135万円は荒木町長の注意義務違反が原因

最高裁は事実認定の見直しはせず

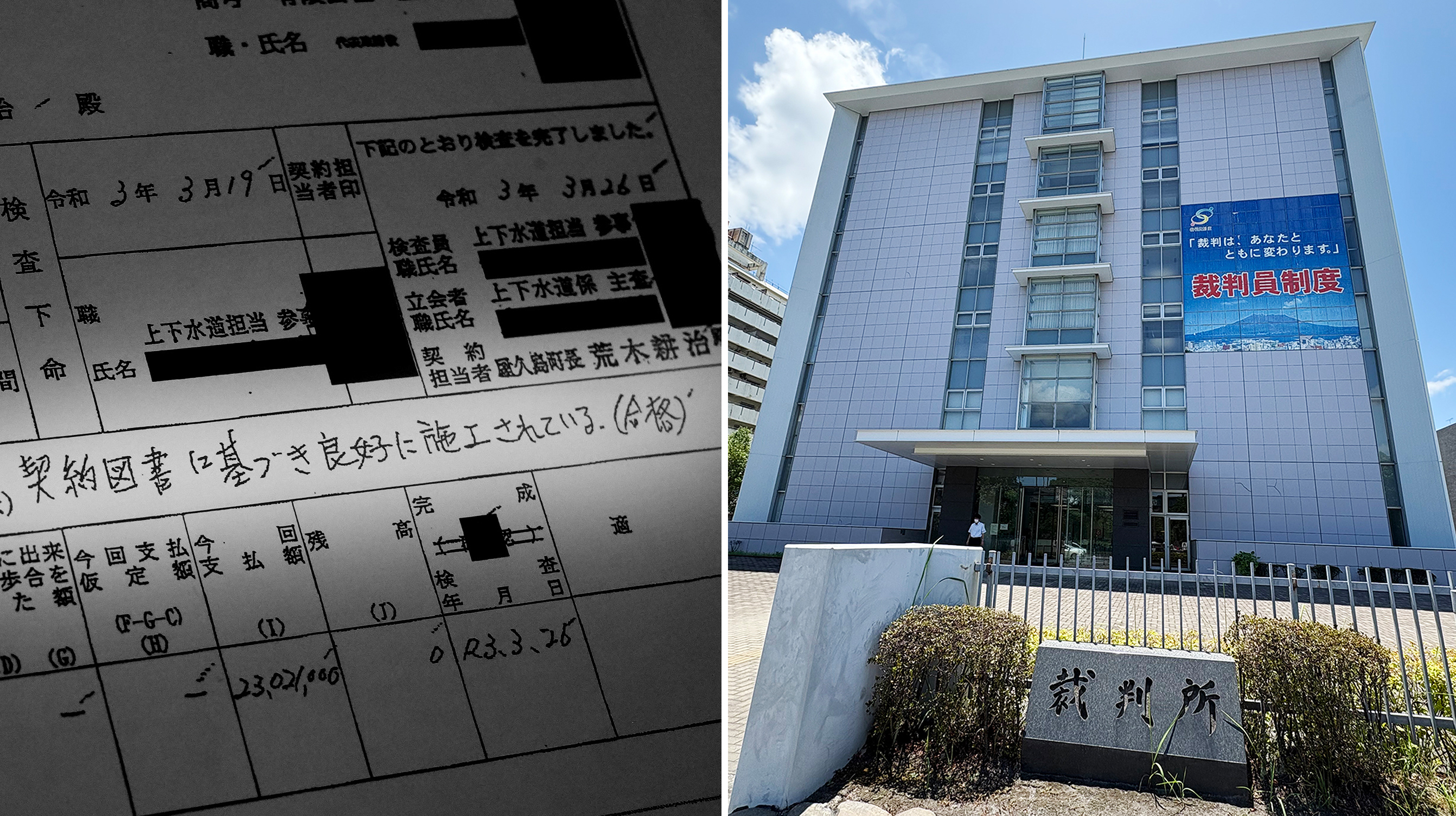

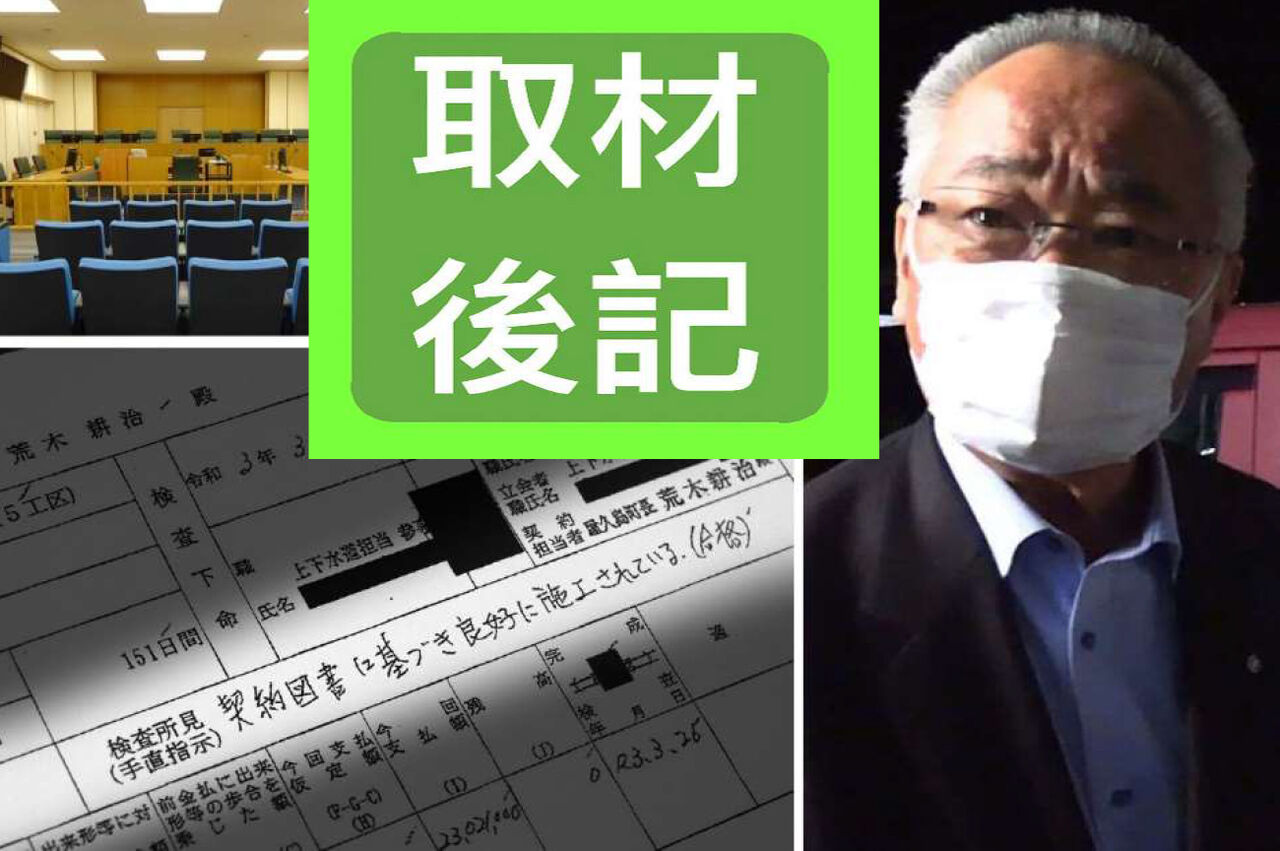

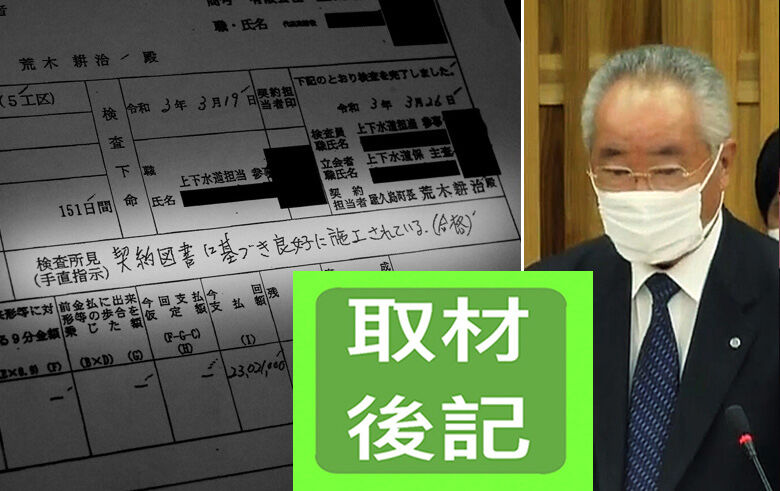

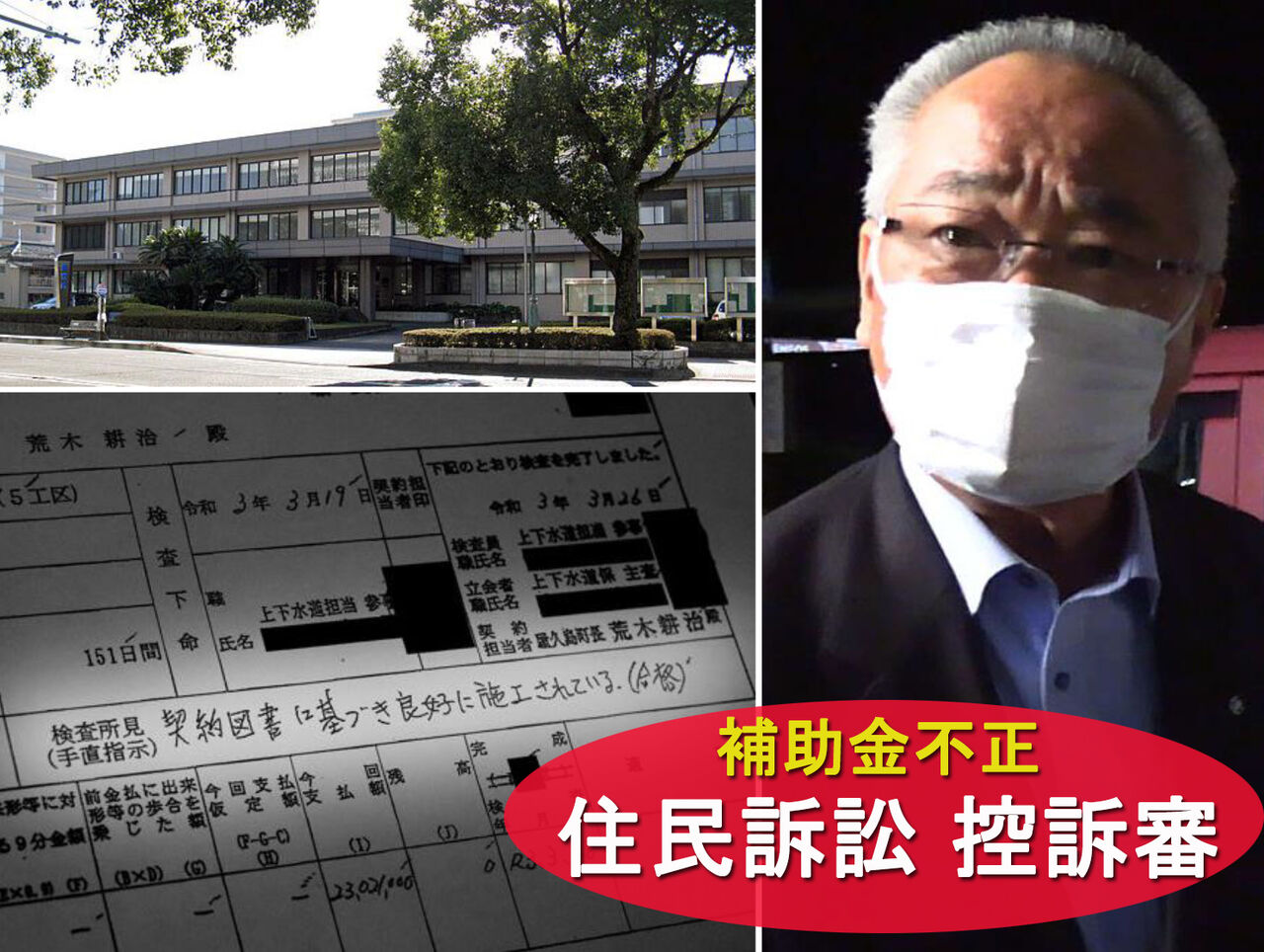

【左下】上告審が行われる最高裁判所(裁判所ウェブサイトより)【右】国への虚偽報告について取材に応じる屋久島町の荒木耕治町長(2021年12月1日、屋久島空港)

最高裁に上告しても、高裁が認めた荒木耕治町長の違法行為は変わらない――。

屋久島町が国に補助金を不正請求した問題をめぐる住民訴訟で、荒木耕治町長は10月1日、自身に135万円の賠償責任を認めた控訴審判決を不服として、最高裁に上告することを決めた。「判決文のなかに違法な部分がある」というのが理由だが、仮にその主張が認められても、荒木町長の過失で町に135万円の損害が生じたという事実は消えることはない。

なぜなら、控訴審で認められた事実について、最高裁で見直されることは基本的にはないからだ。上告審の対象となるのは、憲法違反や法律解釈の違反があった場合などで、地裁や高裁のように事実について審理されることはないのだ。

福岡高裁宮崎支部が控訴審で認めた事実を要約すると、次のような内容になる。

* * *

町長、虚偽報告を把握しても放置

2020年度に実施された水道工事で、町は工事が未完成だったにもかかわらず、2021年3月31日に「すべての工事が完成した」とする虚偽の実績報告書を国に提出した。

荒木町長は2021年4月14日、虚偽報告があったことを把握したが、その事実を国に報告することなく、5日後の同年4月19日に補助金を受給。事前に受給した補助金も含め、その総額は約1億1800万円になった。その後、実際にすべての工事が完成したのは、同年9月に入ってからだった。

一方、虚偽報告があった問題について、2021年8月の町議会定例会で町議から指摘されたが、荒木町長ら幹部は工事の進捗状況を調査することなく、そのまま放置した。

報道後に国に報告 ➡

国に1668万円を返還

ところが、2021年11月9日に屋久島ポストが虚偽報告の事実を報道し、それを追う形で南日本新聞が翌10日に同様の記事を掲載すると、町の対応が大きく変わった。

副町長と担当課長が2021年11月11日に鹿児島県庁を訪ね、虚偽報告の事実について、県を通じて国に報告。その結果、厚生労働省が2022年3月16日に補助金の一部返還命令を出し、町は同年3月24日に約1668万円(補助金の一部と加算金)を国に納付した。

国に納付した約1668万円のうち、約154万円は違法な形で補助金を受給し続けたことに対する加算金(年率10・95%)だった。補助金を受給した2021年4月19日から発生し、国に補助金を返還した2022年3月24日までの約11カ月間で約154万円になった。

補助金不正請求をめぐる住民訴訟の控訴審判決が言い渡された福岡高裁宮崎支部(裁判所ウェブサイトより)

業者の事情聴取や工事の進捗調査もせず

控訴審判決では、この加算金が発生した原因が、荒木町長の過失にあると認定された。

虚偽報告の事実を把握した2021年4月14日の段階で、荒木町長がその事実を国に報告していれば、補助金を受給することはなく、その結果として、加算金も発生しなかったということである。さらに、虚偽報告の事実を知った段階で、工事業者の事情聴取や工事の進捗状況の調査をしないまま、同年4月19日に補助金を受給したことも、荒木町長の過失とされた。

管理・監督義務を怠った過失

これらの事実を踏まえ、荒木町長には町トップとしての管理・監督義務があり、それを怠った注意義務違反(民法709条)があったとして、町に対して、町長に約135万円を賠償請求するように命じる判決が言い渡された。加算金として国に納付した約154万円から減額されたのは、すでに工事業者が町に「弁済」した約19万円が差し引かれたからだ。

その一方で、国に返還した補助金の一部である約1514万円については、工事期限の2021年3月末日の段階で工事が未完成だったため、もともと受給できない補助金だったとして、町に損害は生じていないと判断された。

* * *

以上が控訴審判決の概要だが、荒木町長にも言い分はあった。特に問題となった最初に虚偽報告の事実を把握した時点で、国に報告しなかった理由については、次のような趣旨の主張をした。

工事を担当した職員が「(国の)補助金部分の工事は完了しており補助金の交付については問題がない、(町の)単独事業部分の遅れについては県や国への報告の必要はない」と説明したため、虚偽報告の事実を「改めて報告する必要はない」と考えた。

国に虚偽報告をした職員の説明を信じた「安易」

だが、そもそも国に虚偽報告をしたのは、この説明をした職員本人である。

実際には荒木町長が説明を聴いた時点で、国の補助金で実施した工事は未完成だった。さらに、町の単独事業部分が未完成であれば補助金適正化法違反になるので、虚偽報告の事実を国に報告する必要があった。

つまり、荒木町長が聴いた職員の説明は、結果的に虚偽の内容だったということである。

それゆえ控訴審判決は、荒木町長の主張を退けた。

職員の説明を「安易」に信じたうえ、虚偽報告の事実を国に伝えず、工事業者から事情聴取もせず、工事の進捗状況を確認もしない――。

そして、加算金については、「荒木が上記措置を講じていれば屋久島町に支払い義務が生じることはなかったといえるから、荒木の行為と相当因果関係にある損害ということができる」(※判決文では敬称なし)と判断された。

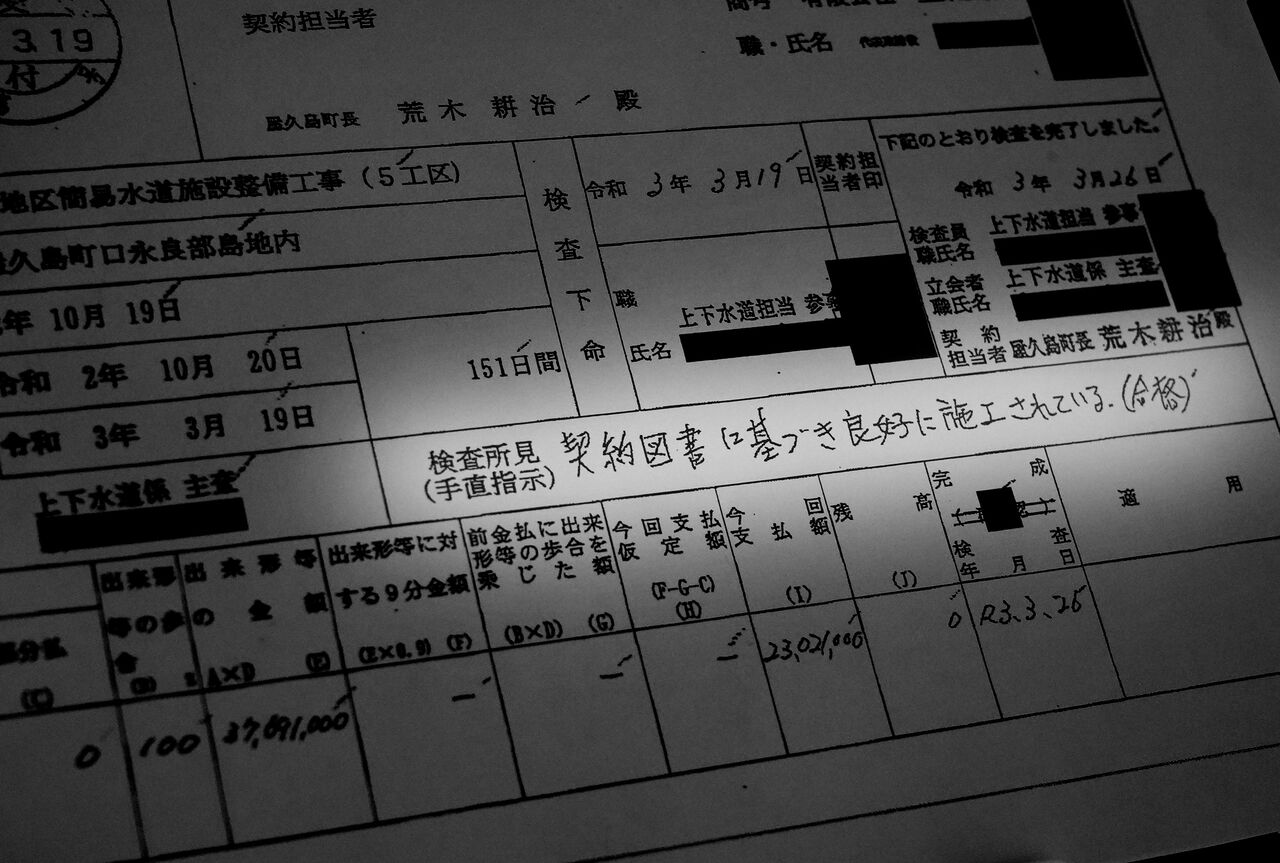

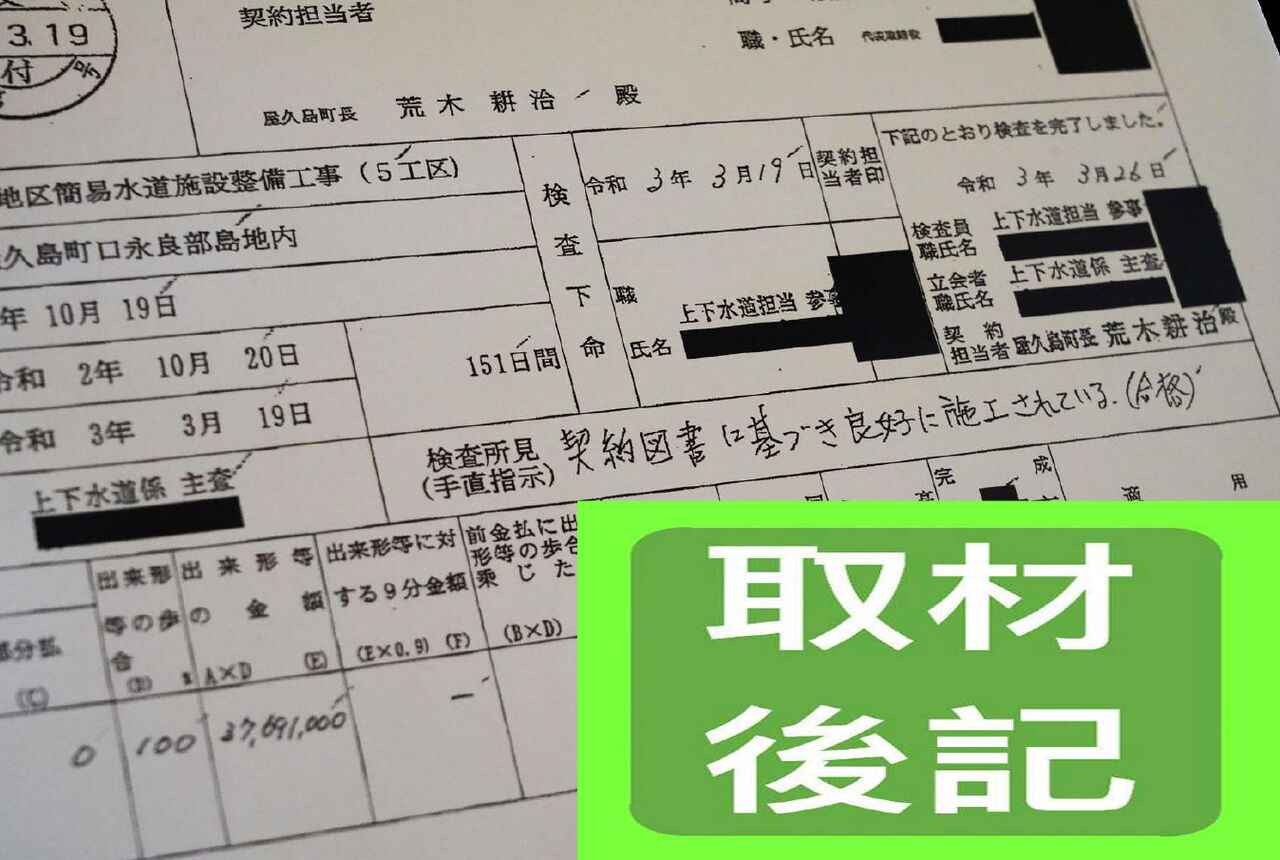

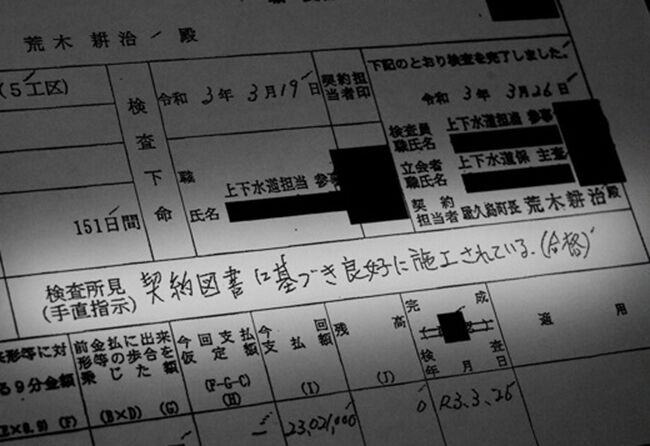

町が国に提出した工事の検査調書の一部。この工区では全工事の1割強しか工事が完成していなかったが、検査調書には「契約図書に基づき良好に施工されている。(合格)」と虚偽の内容が記載された

町民の損害135万円 速やかに賠償を

この判決を不服として、荒木町長は最高裁に上告するという。「判決文のなかに違法な部分がある」ということだが、まだ詳細な理由を明らかにしておらず、どんな主張がなされるのか注目されるところだ。

ただし、地裁と高裁が審理を尽くして認定した事実は極めて重く、それが見直される可能性はないであろう。もし、最高裁が何らかの判断をしたとしても、それは法律解釈の問題であり、荒木町長に過失があった事実は変わることはない。

そうであれば、屋久島町民の財産から失われた135万円を、荒木町長は速やかに賠償するべきである。