【Key Word】予定価格を意図的に超えた「自爆入札」 新ごみ処理施設建設

法令解釈より価格競争があったか否かの議論を

入札制度を骨抜きにする「価格競争のない競争入札」

【左】現在稼働中のごみ処理施設「屋久島町クリーンサポートセンター」(Google Earth より)

この金額を超えて入札したら落札業者になれない。そう事前に教えられているのに、あえてそれより高額の入札をする業者がいるだろうか。

ところが、屋久島町の新ごみ処理施設建設の入札で、落札額の上限である予定価格を超えて入札した業者が現れた。それも予定価格は事前に公表されていて、それを超えると落札できないことを知っていたという。いったい何の目的でそんな「自爆入札」をしたのか?

前回の「競争入札」に続き、今回は「予定価格」をキーワードにして、価格競争のない競争入札について考えたい。

*

入札業者が最も気にする「予定価格」

国や地方自治体が実施する競争入札では、契約金額の基準となる「予定価格」を設定することになっている。複数の業者が出した参考見積もり書をもとに、発注側は入札の実施前に予定価格を決定している。

入札に参加する業者にとって、この予定価格は最も気になる基準となる。なぜなら、もし1円でも予定価格を超えて入札してしまったら、その時点で落札への競争から外されてしまい、それまでに練り上げた計画が無駄になってしまうからだ。

事前公表で入札の不成立を回避

そんな絶対的な基準となる予定価格だが、入札に先立って事前に公表されるケースがある。事後の公表だと、入札に参加した全業者が予定価格を超えて入札する可能性があり、入札が不成立となった場合は、最初からやり直しになってしまう。発注側にとって事前公表は、入札を1回で確実に成立させるための有効な手段なのだ。

より高い落札額で業者も好都合

予定価格の事前公表は、業者にとってもありがたい対応だ。あらかじめ落札できる上限額がわかるので、そこを目標に計画を立案すればいい。さらに好都合なのは、どの業者も上限に近い金額を提示する傾向があり、落札できた場合には、より高い金額で契約できる可能性があるからだ。

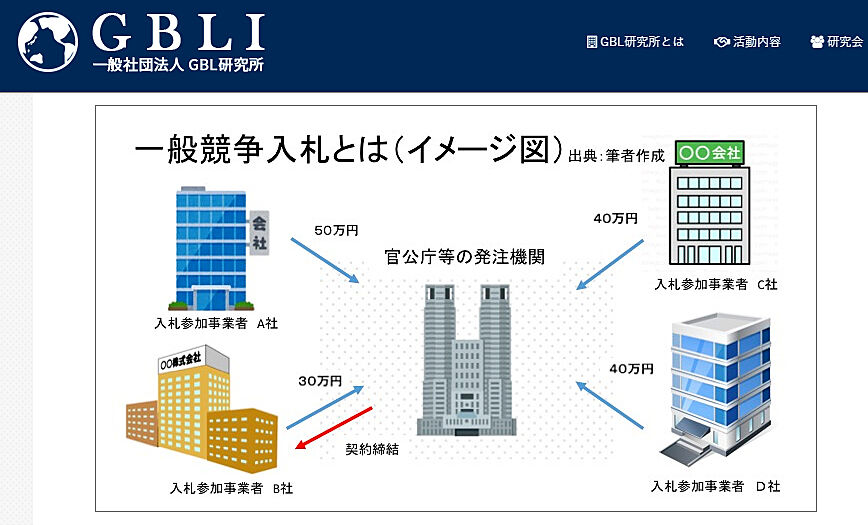

競争入札について説明する一般社団法人GBL研究所のウェブサイト画面

川崎技研、予想外の上限15億円超の入札

今回、屋久島町の新ごみ処理施設建設の入札では、この絶対基準となる予定価格が事前に公表されていた。昨年5月には入札の募集要項が発表され、そのなかで予定価格(税抜き)は「24億6100万円」としっかり明記された。その後、各業者は入札に向けた準備を始めて、約半年をかけて詳細な建設計画を練り上げた。

そして迎えた昨年11月の入札には、テスコ(本社・東京都)と川崎技研(本社・福岡市)の2社が参加した。建設計画に関する技術面の提案と並行して、両社は入札額を記載した入札書を提出。ところが、発注した町側が入札書を開くと予想外の結果が待っていた。予定価格の24億6100万円に対し、テスコが24億4870万円を提示した一方で、川崎技研が上限を約15億円も上回る39億5000万円と記載していたのだ。

計画案と経費の無駄を承知で競争放棄

この段階で、川崎技研は競争入札から脱落して、1対1で競ったテスコに落札を譲った。川崎技研にとっては、本番まで半年をかけて立案した建設計画が水の泡になっただけでなく、屋久島町への出張旅費なども含め、多額の経費が無駄になってしまった。だが、なぜ意図的に上限を超える入札をして、自分から競争を放棄する選択をしたのか?

そして、もっと疑問なのは、こんな価格競争がない競争入札を成立させていいのか、ということだ。これでは、より安く良質な業者を選び、税金を無駄なく使うために実施している競争入札制度が骨抜きになってしまう。

町要領、予定価格超の入札は「無効」

そこで、予定価格を事前公表した際のルールを定めた「屋久島町建設工事の予定価格の事前公表に関する要領」をみると、次のような規定がある。

<入札者が2人に達しないときは、入札を中止する。>

<予定価格を超える価格による入札は、無効とする。>

この規定は当然だろう。わざわざ予定価格まで公表しているのに、参加が1社だけでは競争したことにはならない。さらには、事前公表で落札額の上限を知っているのに、それでも上限を超えて入札したとすれば、それは初めから競争をする気がなかったということである。

町の入札ルールに抜け穴

ところが屋久島町は、それでも入札は「成立」したと主張している。まず初めに、入札にはテスコと川崎技研の2社が名乗りを上げており、それを踏まえて入札を実施するのは問題ないという。そして、その結果として川崎技研が予定価格を上回る無効な入札をしたのであれば、もう1社のテスコが落札業者になるという解釈だ。

しかし、その過程で競争入札制度の根幹となる価格競争はなく、実質的には競争が一切ないまま落札業者が決まっている。そして、こんな入札を「成立」したと解釈できるのは、屋久島町の入札ルールに抜け穴があるからだ。まずは、2社が参加したと見せかけて、いざ入札が始まったら、片方の1社が意図的に予定価格以上の入札で競争を放棄しても、もう1社は「不戦勝」の格好で落札できるということだ。

入札制度の大前提は価格競争

法令の解釈が個々で違うのは結構だが、まずは大前提として、その入札で価格競争があったかどうかを議論しなくてはならない。なぜなら、公共事業における入札制度の根幹は価格競争にあるからだ。それを踏まえて各種法令は制定されており、価格競争が存在しない競争入札は想定されていない。

今回、屋久島町が実施した入札では、価格競争が一切なかったことは明らかである。そして、その事実を踏まえれば、法令を細かく解釈するまでもなく、入札を再度やり直すことが求められる。

■新ごみ処理施設建設 関連記事