事実が覆す責任逃れの「認識」【訴訟の町⑧】屋久島町長選2023

水道工事「年度内に終わる認識」➡ 実際は年度末に全体の15%だけ完成

労基法違反の雇用契約でも「違法性の認識はない」

【上左】工事未完成で「工事完成」と報告した虚偽の検査調書【上右】屋久島町の荒木耕治町長【下】鹿児島地裁の法廷と外観(裁判所ウェブサイトより)

訴訟続きだった3期12年にわたる屋久島町の荒木町政。今年11月に荒木耕治町長が任期満了を迎えるのを前に、現町政で続いた訴訟を振り返り、その問題を検証する連載の8回目は、不正や不祥事を受けて、町がよく使う「認識はなかった」「認識だった」という言い回しを取り上げる。

*

荒木町長らに135万円の賠償責任

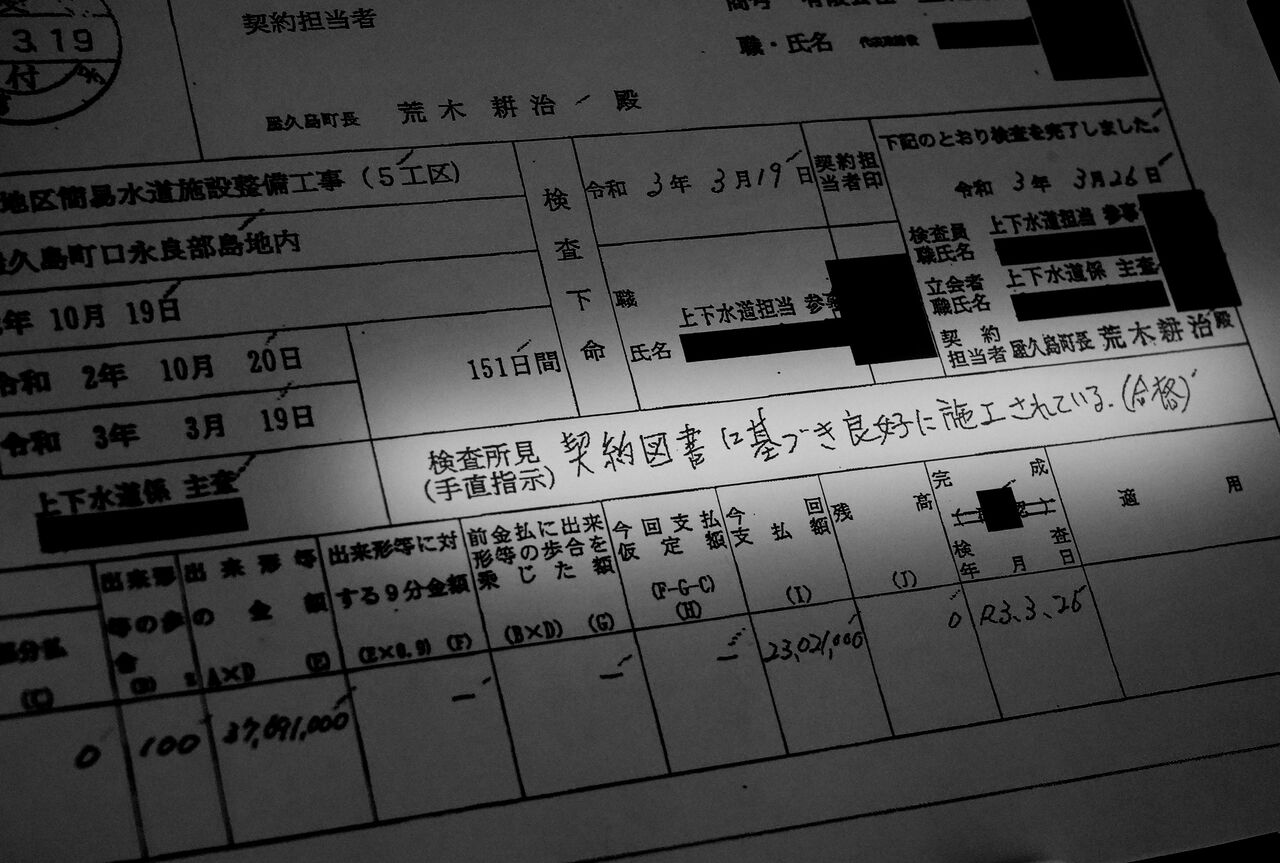

屋久島町は2020年度に実施した水道工事で補助金を申請する際に、期限内に工事が完成していないにもかかわらず、「すべての工事が完成した」とする虚偽の報告書を国に提出して、受給した補助金の一部である約1680万円を返還した。そして、その責任の所在を問う住民訴訟が提起され、鹿児島地裁は9月6日、荒木耕治町長ら町幹部に責任の一部があったことを認め、町に対して、荒木町長ら3人に135万円を賠償請求するように命じる判決を言い渡した。

職員の「認識」理由に意図的な虚偽報報告を否定

この訴訟で被告の町は、工事が未完成の段階で、すべての工事が終わったとする虚偽の報告をしたことについて、担当職員の「認識」を理由に、意図的に虚偽報告をしたのではないという主旨の主張を続けた。

例えば、補助金の受給要件だった工事期限の2021年3月末日までに工事が完成しなかったことについて、町は、担当職員の2人が「確定的に年度内に工事が終わらないとの認識ではなかった」と説明。職員2人の内心である「認識」を理由にして、意図的な虚偽報告ではなかったと主張した。

取材に職員「年度内に工事が終わらない」認識示す

しかし、同年3月末の時点で、実際にすべての工事が終わっていたのは、全9工区のうち1工区のみだった。さらに、最も工事が遅れていた工区では、全工事のわずか15%しか完成しておらず、2020年度内にすべての工事が終わらないことは明らかだった。

工事を担当した職員であれば、15%の工事しか終わっていない現場を見れば、年度内に工事が終わる「認識」はなかったであろう。実際、2021年11月に屋久島ポストが取材した際に、職員の1人は年度内に全工事が終わらない認識だったことを認めている。

屋久島町が国に提出した工事の検査調書。この工区では全体の15%の工事しか完成していないにもかかわらず、「契約図書に基づき良好に施工されている(合格)」と虚偽の検査所見が記載されていた

後付けの「認識」の可能性

町が訴訟で主張した職員2人の「認識」は、意図的な虚偽報告ではないということを主張するために、後付けで、誰にも反論できない2人の「認識」を持ち出してきた可能性がある。そこで原告の住民は、その真の「認識」を問い質すために職員らの証人尋問を求めたが、町が「必要性はない」と主張したこともあり、地裁では実現しなかった。

長時間勤務しているのに「時間外勤務はない認識」

屋久島町にとって、この「認識」という言葉はとても便利なようで、町営牧場の過重労働死をめぐる地方公務員災害補償基金とのやり取りのなかでも、何度も使っている。

過労死した職員は長時間の時間外勤務をしていたが、労働基準法違反にならないようにと上司から指示を受け、実際より極端に短い週40時間の勤務時間で作業日報を作成していた。それに対し、町は「そもそも正規の時間外勤務は命じておらず、また、業務内容、業務量に照らして時間外勤務を命じなければならないものとは認識しておらず、違法性の認識はなかった」として、時間外勤務はなかったとする「認識」を示している。

また、職員が休日もまともに取れない過酷な労働環境だったことに対して、町は「そのような事実が常態であったとの認識は無い」「勤務実態改善のための措置を取らなければならないとの認識は無かった」と主張。職員が劣悪な状況で働いていたとの「認識」はなかったとしている。

過酷な労働環境「認識ない」のに職員が過重労働死

しかし、職員は2019年8月、体調不良を押して一人勤務を続けたため、公務中に亡くなった。そして、同基金の鹿児島県支部は今年2月、職員の死亡を公務災害と認め、その死因を過重労働が原因で心筋梗塞を発症したことだと断定。認定理由が示された文書のなかで、「時間外勤務を含めた業務配分を現場の職員に任せ、そもそも業務命令権者として主体的に勤務時間を管理する体制になっていなかった」として、町が労働管理を一切していなかったことも指摘した。

屋久島町の職員が過重労働で死亡した町営長峰牧場の衛星写真(グーグルアースより)。広さは東京ドーム4個分の18万平方メートル。死亡した時、職員はこの広大な牧場で1人勤務をしていた

第三者が反論できない内心で正当性を主張

先に配信した記事「賠償責任『わざとではない』と逃げる町幹部【訴訟の町⑦】」では、町が「意図的ではない」「故意ではない」という表現を用いて、不正や不祥事の責任を回避しようとした実例を紹介したが、この「認識」もまったく同じだ。いずれも人の内心を表わす言葉であり、いくら第三者が反論しようとしても、その人が「そう思った」と言えば、それ以上の追及は難しい。

「認識」に勝る「客観的な事実」

そんなときに力を発揮するのは、客観的な事実だ。

町職員がいくら「年度内に工事が終わると思っていた」と主張しても、年度末に全体の15%しか工事が終わっていなければ、そんな「認識」は信じてもらえないだろう。

町幹部がいくら「時間外勤務が必要な状況ではなかった」と主張しても、実際に牧場職員が月100時間近くの時間外勤務を強いられ、その過重労働が原因で死亡したとなれば、そんな自分勝手な「認識」を誰が信用するのか。

さらに、町幹部は「違法性の認識はなかった」と主張しているが、実際には長時間の時間外勤務があるにもかかわらず、雇用契約書に時間外賃金の規定が一切なければ、それは労基法違反そのものである。

「意図的」「故意」「認識」。いくら内心を持ち出して主張しも、事実に勝るものはないということを、荒木町長を含めた町幹部、そして法務事務専門員は「認識」するべきである。

荒木耕治町長が、屋久島ポストの一連の記事にあるような色々な問題を抱えながらも、今回の町長選挙に立候補表明できた最大の理由の一つが御用議会の存在です。屋久島町議会は、完全に荒木町長になめられていると私は思っています。

二番目が、有権者の政治に対する意識の低さです。一例をあげると「誰が町長になっても一緒よ」という考え方です。

そんなことはありません。国に例えれば、町長は総理大臣と同じです。トップが変われば、風向きは必ず変わります。

三番目は、一般町民の倫理観の欠如です。これも一例をあげると、「町長は公金を自分のポケットマネーのように使っているらしいぞ」と言うと、次のような言葉が返ってきます。

「国会議員も同じようなことをしているではないか」。このように言われると、こちらとしては、もう二の句が継げなくなります。

残念なことですが、岩山鶴美町議だけではなく、「悪いことはしない」「嘘をついてはいけない」というような考え方ができない人が多いように思います。

今回の町長選挙が、町民に染み付いたそのような考え方を変えるきっかけになることを願ってやみません。