【視点】これでは環境保全事業の「皮」をまとった「はりぼて」 屋久島町・環境保全プロジェクト

事業主体の海底清掃はわずか2時間 ➡ 総事業費1700万円の大半は広報費の「本末転倒」

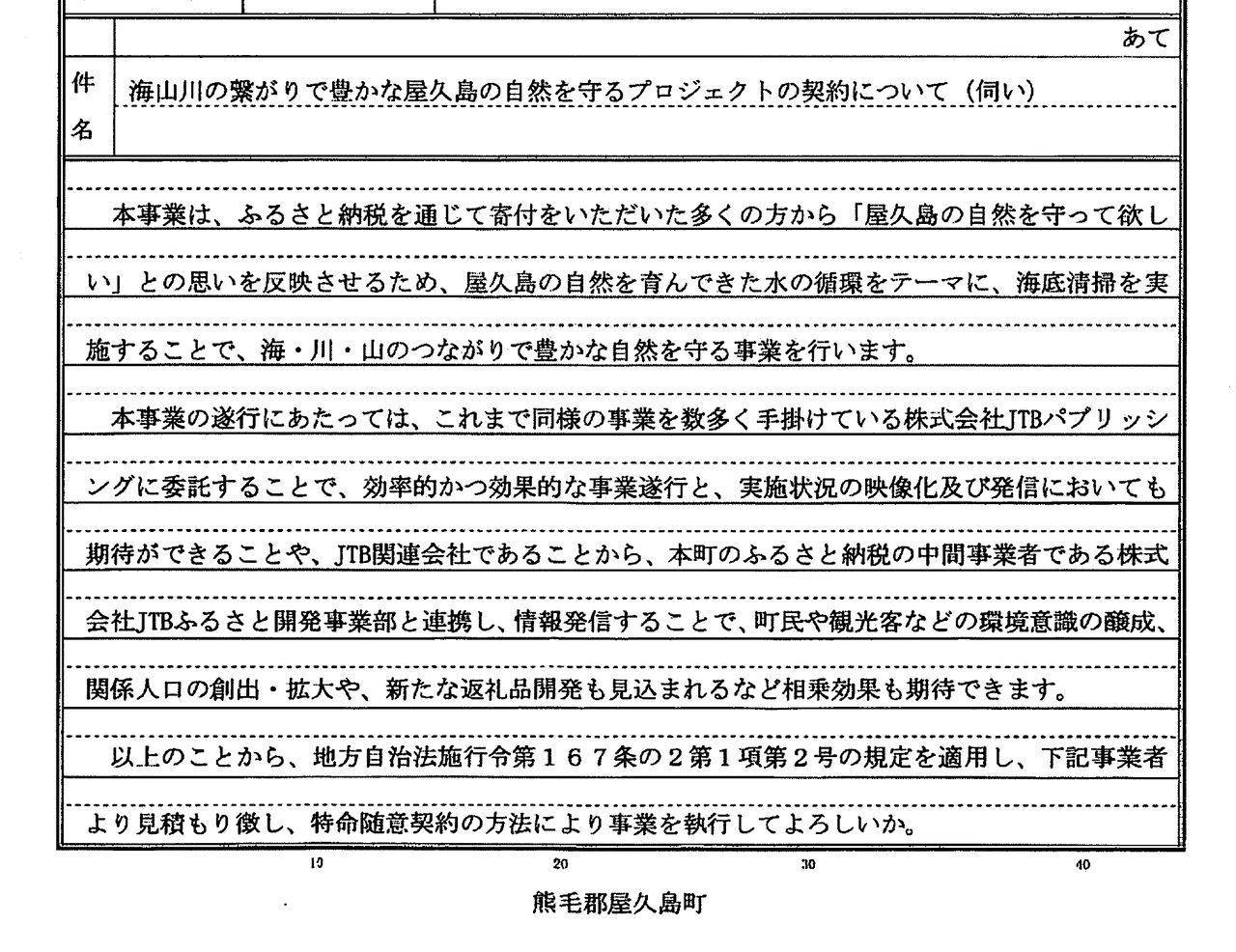

屋久島町が海底清掃事業をJTBパブリッシングに委託する際に、随意契約をする理由を記載した契約伺いの文書の一部

<本事業は、ふるさと納税を通じて寄付をいただいた多くの方々から「屋久島の自然を守って欲しい」との思いを反映させるため、屋久島の自然を育んできた水の循環をテーマに、海底清掃を実施することで、海・川・山のつながりで豊かな自然を守る事業を行います>

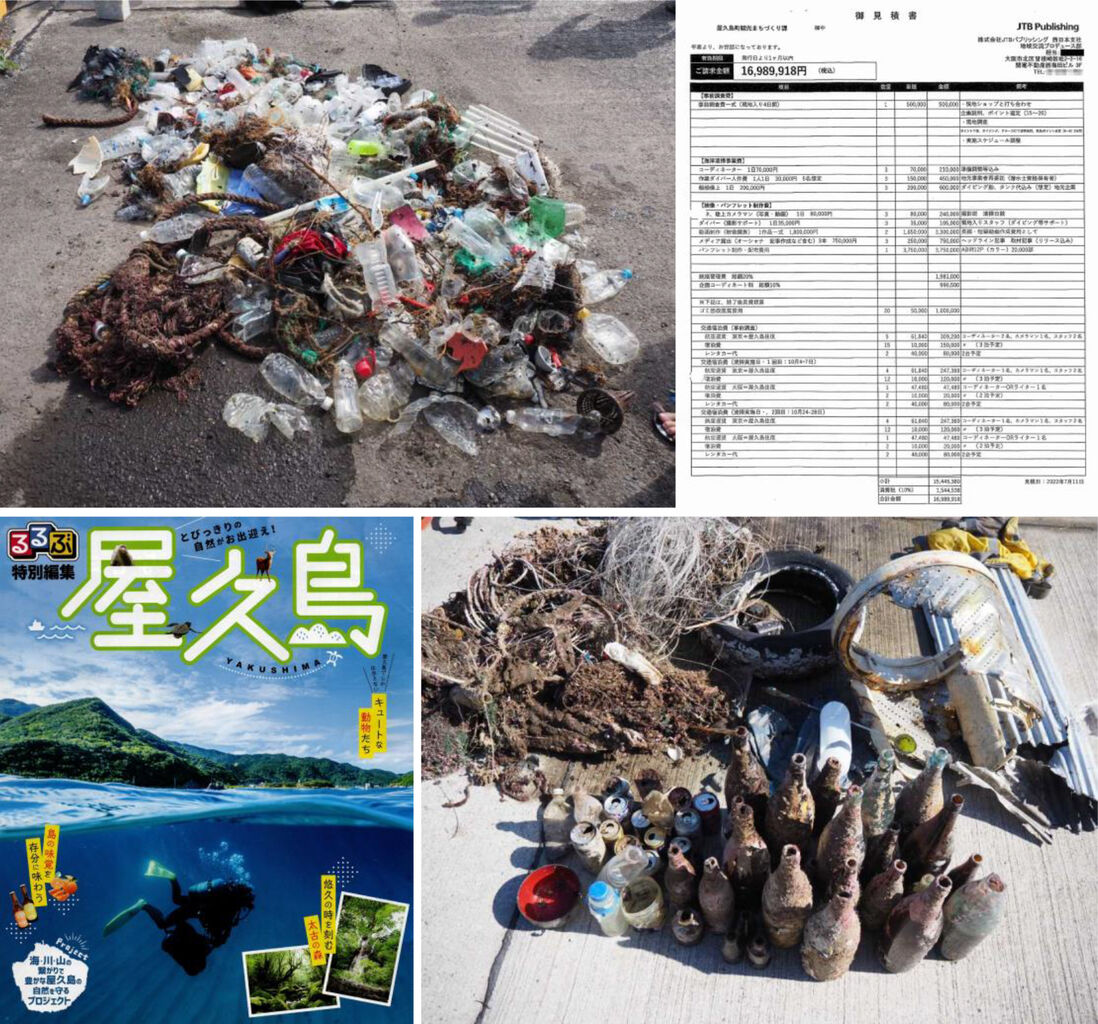

そう宣言して、屋久島町は2022年度に環境保全事業を実施したが、事業の主体だった海底での清掃活動が行われたのは、わずか2時間だけだった。約1700万円の総事業費には、全国から寄せられた「ふるさと納税」の寄付金が充てられたが、その大半は海底清掃の成果などを広報する動画と観光パンフレットの制作に支出。事業の主体であるはずの海底と、海岸の清掃活動には約226万円しか使われず、ふたを開ければ「本末転倒」の環境保全事業だった。

【動画】屋久島町が制作した動画「海・山・川の繋がりで豊かな屋久島の自然を守るプロジェクト」(短編バージョン)

寄付金の使途は「環境保全に関する事業」

この事業は「海・川・山の繋がりで豊かな屋久島の自然を守るプロジェクト」と銘打って、町が「ふるさと納税」の寄付金でつくる「屋久島町だいすき基金」から事業費を支出して実施した。寄付金の使い道は、同基金の運用などについて定めた「屋久島町だいすき寄附条例」に従って、「世界自然遺産をはじめとする地域の環境保全に関する事業」とされた。

1700万円の支出内訳は全面ベッタリ黒塗り

ところが、屋久島ポストが情報公開請求で事業の「実施報告書」を入手すると、事業の主体であるはずの海底での清掃が実施されたのは2日間で、実際に潜水してごみを集めたのは合計で2時間だったことがわかった。

そこで、総事業費の詳細な支出内訳を調べるため、同じく情報公開請求で町から開示された事業の見積書を見ると、全面がベッタリと黒塗りされており、約1700万円が何にどう使われたのか、まったく確認できなかった。

JTBパブリッシングが屋久島町に提出した見積書。町は開示する際に内訳をすべて黒塗りして全面非開示にした

動画と観光パンフレットの制作などに1474万円

「屋久島の自然を守って欲しい」との善意が詰まった寄付金を使い、町は「海底清掃を実施する」と宣言していた。だが、それにもかかわらず、実際に海底でごみを集めたのは計2時間だけ。まさか、それだけの活動に約1700万円もの大金が必要なはずはない。

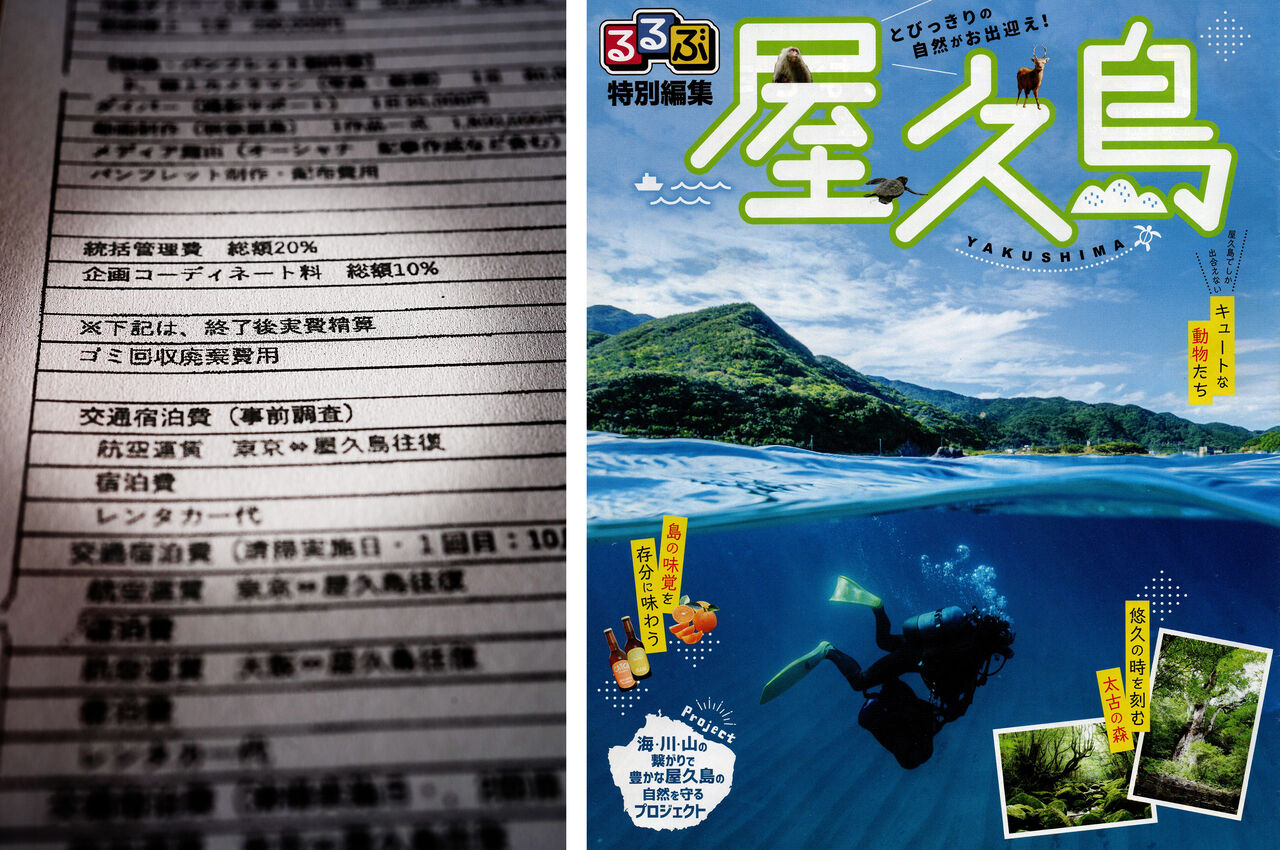

そんな疑問を抱きながら、事業を担当した町観光まちづくり課で取材をすると、約1700万円の大半が海底清掃そのものではなく、清掃活動について紹介する広報費に使われていたことがわかった。ごみ集めは海底での2日間に加え、海岸でも1日行われ、人件費や漁船チャーター代、ごみ廃棄費の合計は約226万円。一方で、残りの約1474万円は、清掃活動の成果などを広報する動画と観光パンフレットの制作などに使われていた。

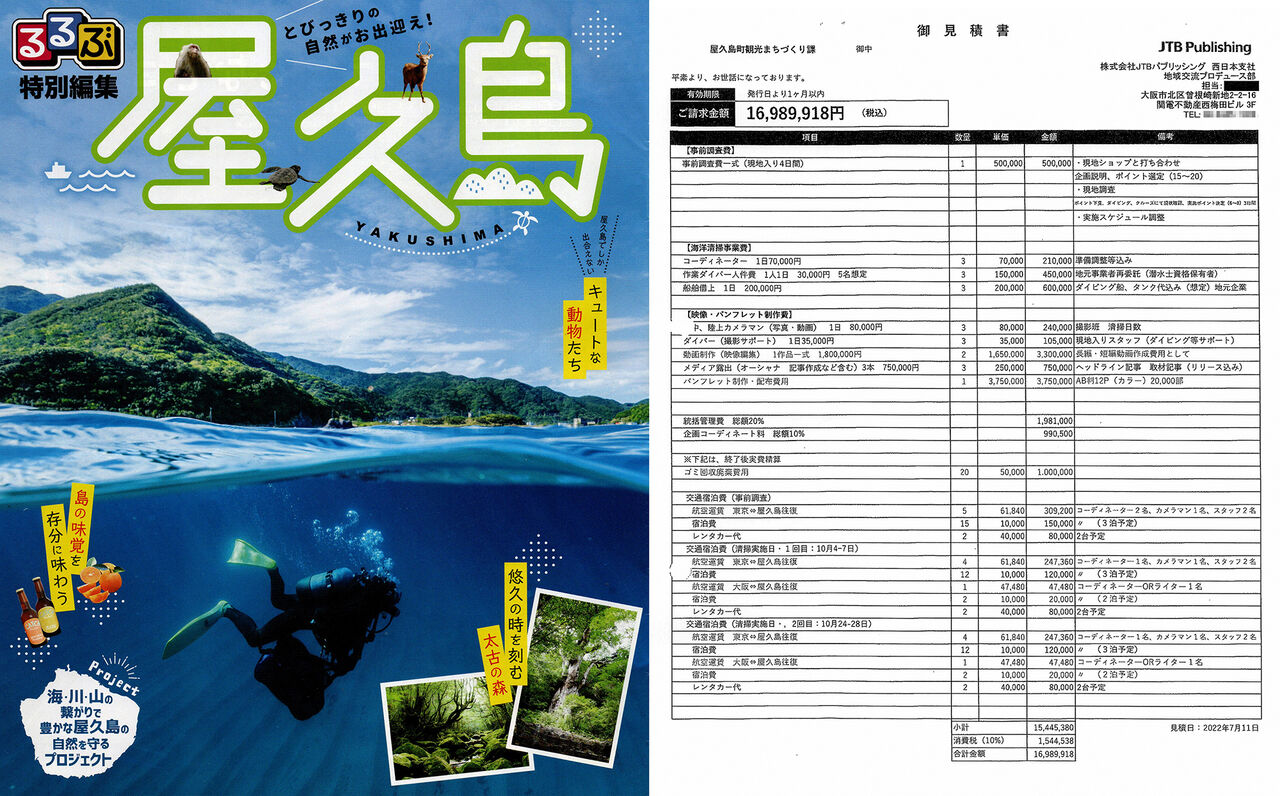

海底清掃の関連事業として制作された観光パンフレット「るるぶ 特別編集 屋久島」の表紙

町、観光客の増加や返礼品開発などに期待

実に総事業費の9割近くが海底清掃ではなく、その清掃活動を広報する費用に使われたとなると、環境保全活動としては、まさに「本末転倒」である。寄付金の使途などを定めた町条例には「環境保全に関する事業」と書かれてはいるが、これでは「環境保全」がほとんど抜け落ちて、「関する事業」と称した広報費に寄付金の大半が使われたことになる。

環境保全事業として、事業費の使い方が「本末転倒ではないか」と屋久島ポストが指摘すると、町観光まちづくり課の担当職員は、事業を請け負った旅行大手JTBの関連会社「JTBパブリッシング」と随意契約を結ぶ際に作成した「契約伺い」の文書を示して、こう説明した。

「町民や観光客などの環境意識の醸成、関係人口(観光客など)の創出・拡大や、(ふるさと納税の)新たな返礼品開発も見込まれるなどの相乗効果も期待できる」

全国の善意と期待に応えられるのか?

それならば、最初から海底清掃を「大看板」にするのではなく、「屋久島町の広報を動画と観光パンフレットでして、観光客の増加やふるさと納税の新たな返礼品開発などのために寄付金を活用する」と宣言するべきだった。

これでは、環境保全事業の「皮」をまとった「はりぼて」と言われても仕方がない。そして何よりも、「屋久島の自然を守って欲しい」と全国から寄せられた善意とその期待には、とても応えられないだろう。