町の無責任さ 浮き彫りにする「逃げ口上」【訴訟の町⑥】屋久島町長選2023

管理責任なき町事業、山海留学も入山協力金も「権利能力なき社団」に責任 丸投げ

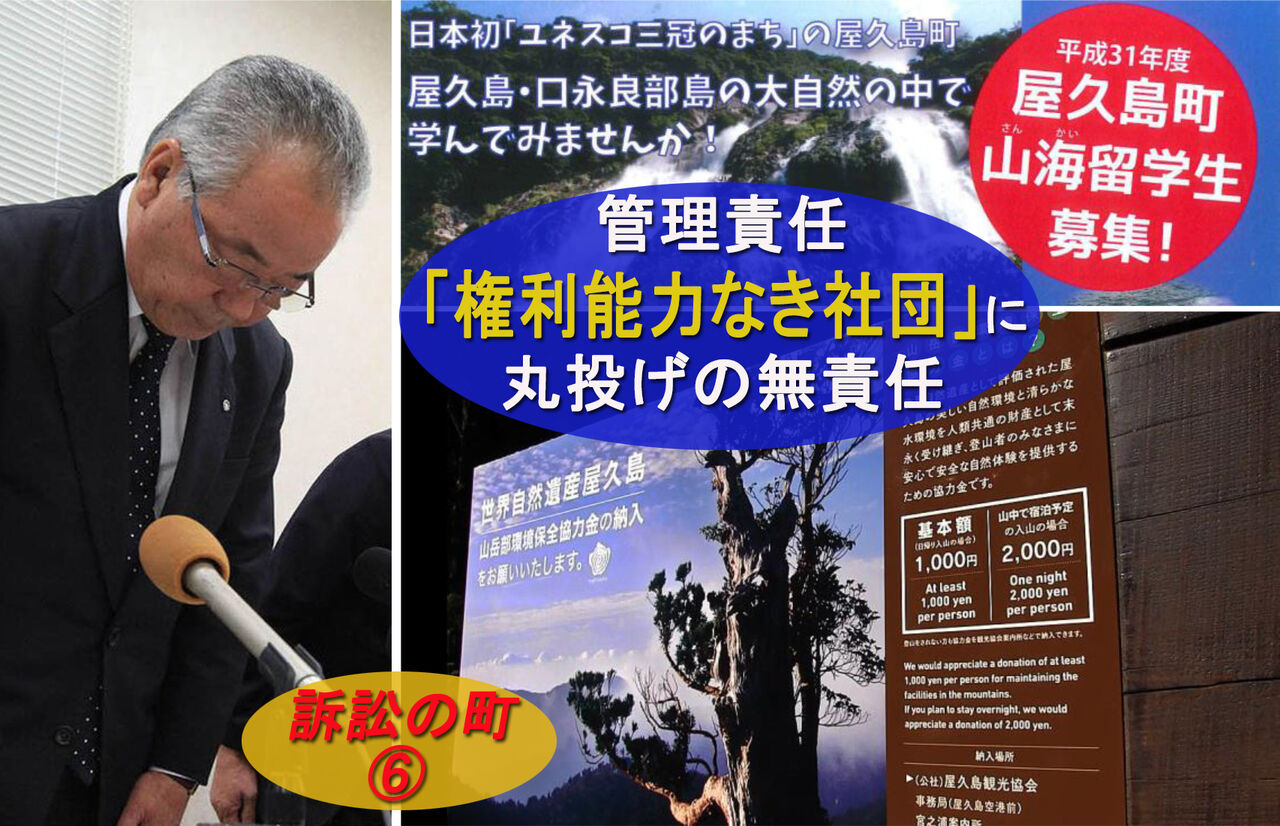

【左】入山協力金3000万円の横領事件を受けて、記者会見で頭を下げて謝罪する荒木耕治町長(2019年2月25日、屋久島町役場)【右上】山海留学生募集のチラシ【右下】入山協力金の寄付を呼び掛ける看板

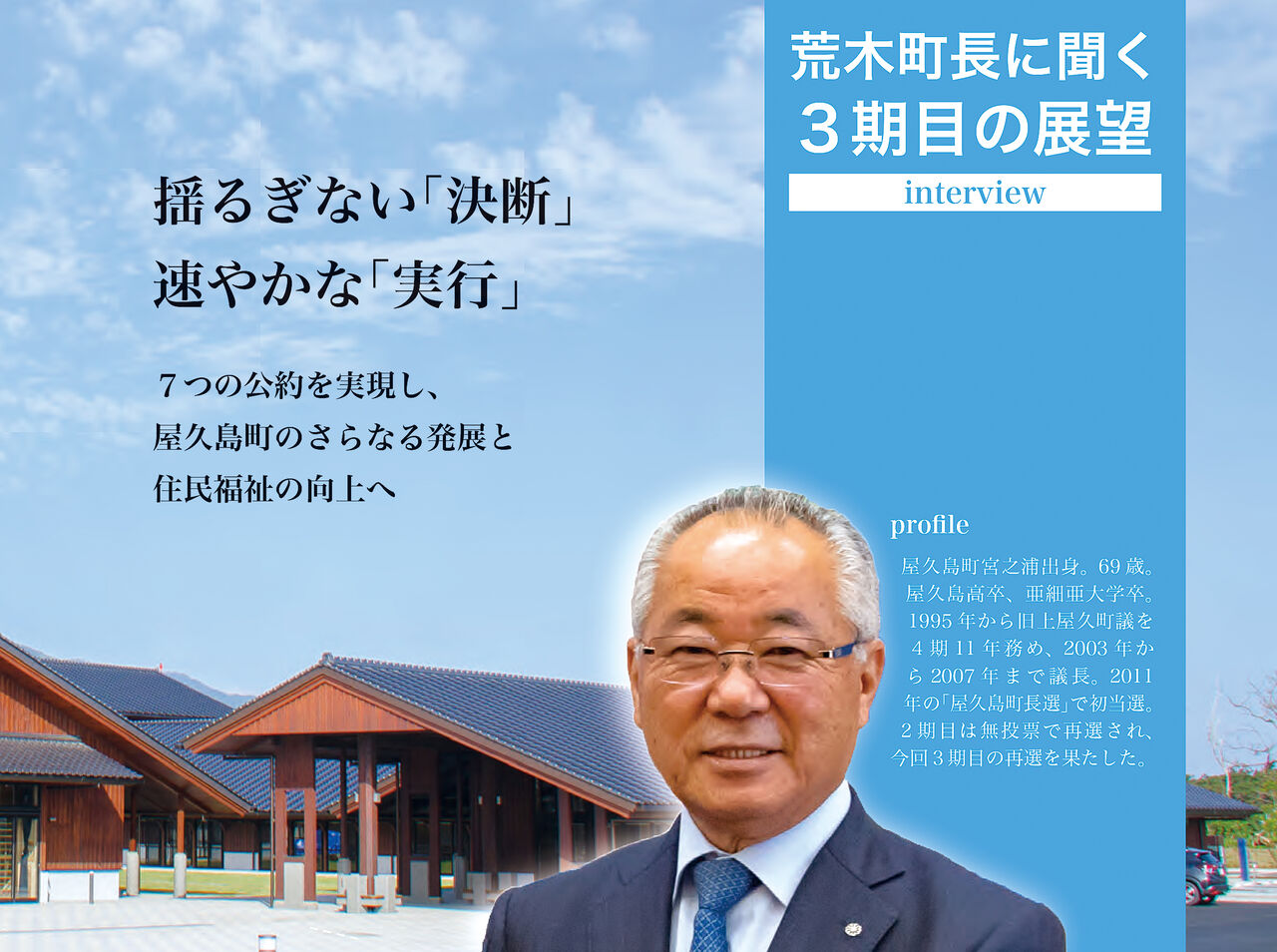

屋久島町の荒木耕治町長が治めた3期12年に提起された訴訟は計6件。そのうち4件では、町が高裁に控訴中の1件も含めて、町側に一定の責任があるという司法判断が下されている。さらに現在、地裁で係争中の町長交際費をめぐる住民訴訟でも町は「苦戦」しており、「訴訟に翻弄され続けた荒木町政」といっても過言ではない状況だ。

今年11月に荒木町長が任期満了を迎えるのを前に、現町政で続いた訴訟を振り返り、その問題を検証する連載の6回目からは、町が訴訟の審理などで多用する用語に焦点を当てる。今回は山海留学の体罰訴訟で使われた「権利能力なき社団」を取り上げる。

*

町「実施主体でないから法的責任はない」

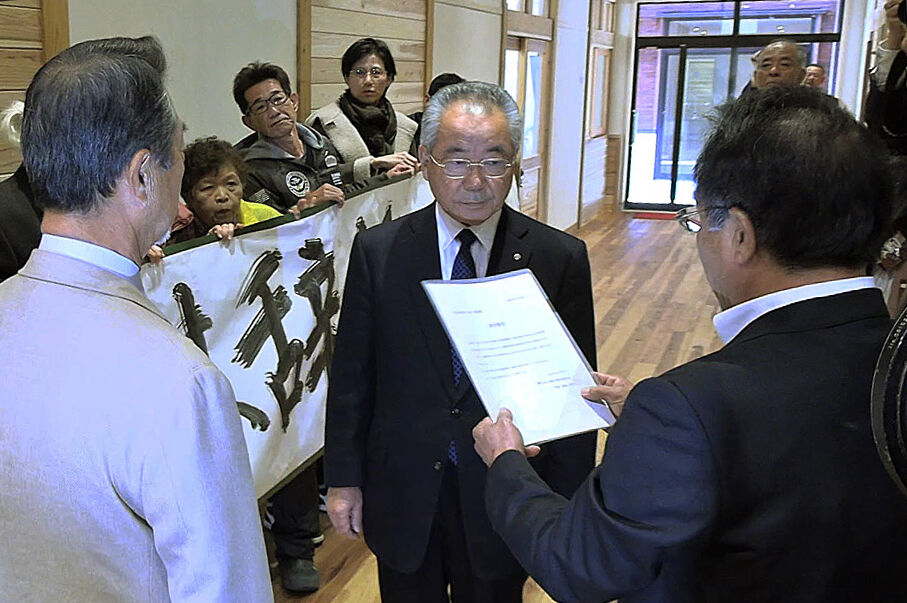

屋久島町立の小学校が島外から児童を受け入れる山海留学で起きた里親の体罰をめぐり、町と里親は2019年7月、児童側に計120万円の解決金を支払って和解した。訴訟で町は、山海留学の実施主体は各校区の住民らでつくる実施委員会だとして、「町に法的責任はない」と主張。だが、大阪地裁が町にも一定の責任があると判断したため、町は町民の公金から解決金を支払うことになった。

実施主体であるか否か――。町はそこに焦点を当てて、自身に「法的責任はない」と主張した。しかし、それは言い換えると、実施主体である各校区の実施委員会には法的責任があるということである。

実施主体でも「法的責任はない」!?

ところが、ここで町は、地裁に提出した準備書面で、実に興味深い見解を示した。

各校区の実施委員会は地域住民らが主体的になって立ち上げた組織であり、いわば町内会のような任意団体である。それを踏まえ、実施主体である実施委員会について、町は「被告屋久島町としてはいわゆる権利能力なき社団であると解している」と記載したのだ。

「権利能力なき社団」とは何か? そこで辞典で調べると、こう説明されている。

「実体においては社団法人と異ならないが、法律上権利能力を認められない社団」

つまり、権利能力なき社団とは、法的な責任を問うことができない団体ということである。そうなると、児童に体罰をした里親の管理責任を、各校区の実施委員会に負わすことは不可能ということになる。

管理責任の所在はどこなのか?

町は「実施主体ではないから法的責任はない」という。その一方で、実施主体の実施委員会については「権利能力なき社団だから法的責任はない」という。

これでは、屋久島町山海留学制度の管理責任は、どこにも存在しないことになる。町が国から補助金を受けて、町の予算で続けている事業なのに、その管理責任を負うべき団体がどこにも存在しないというのは、公立学校に関わる事業としては、全くもってあり得ない事態である。

その意味で、町の主張は極めて無責任なのだが、裁判所がそれを認めるはずもなく、町にも一定の責任があると判断して和解を提案した。さらには、補助金を出した国土交通省も、実質的には町が実施主体の一員として事業をしていると判断して、町に補助金の返還を求めることはなかった。

要するに、町は実質的に実施主体の一員であり、山海留学で起きた問題については、一定の責任を負うべき立場にあったということである。

入山協力金3000万円の管理責任も存在せず

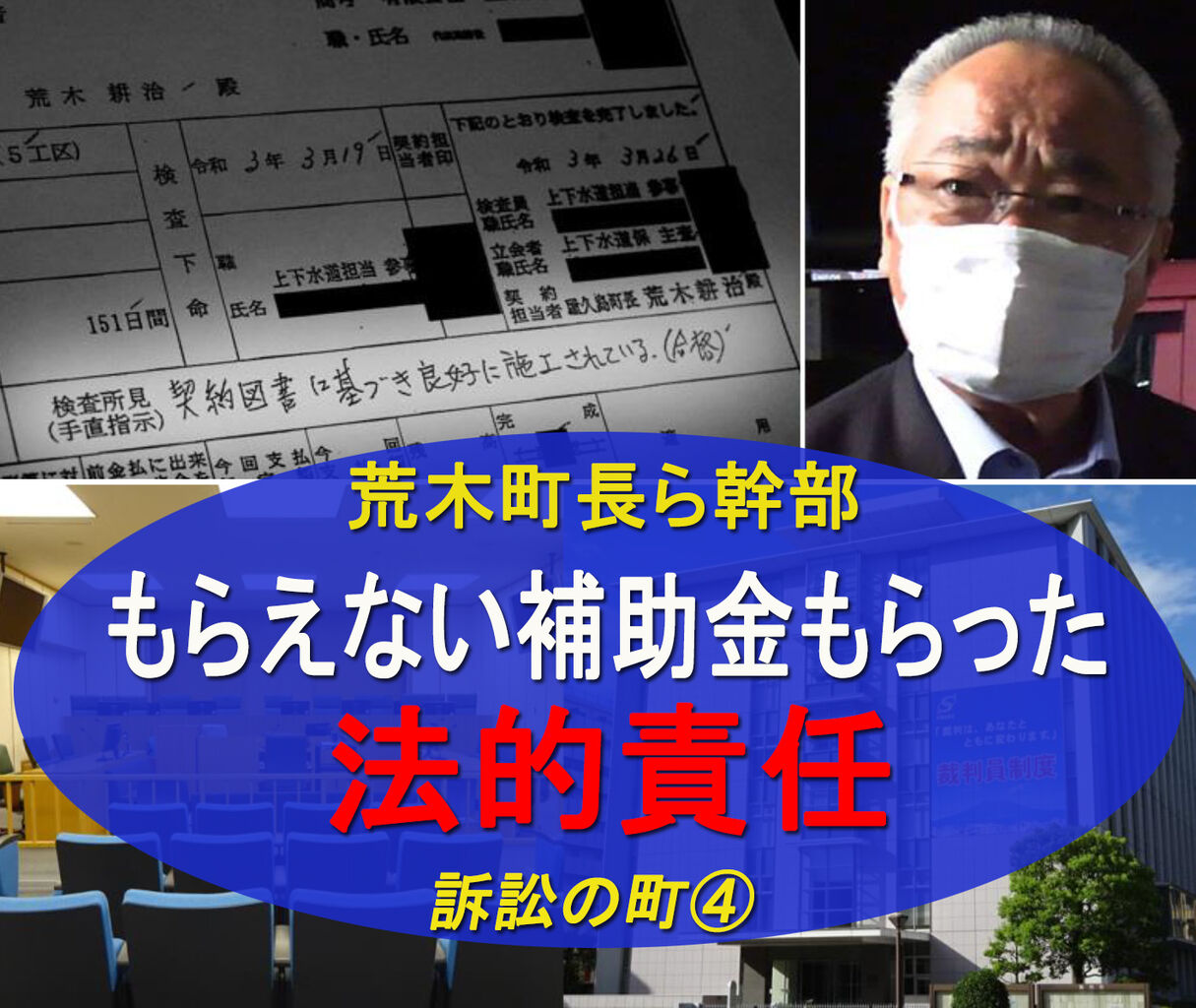

この権利能力なき社団は、町にとっては「便利な用語」のようで、2019年2月に入山協力金3000万円の横領事件が発覚した時にも、町幹部らが記者会見や会議などで使っていた。

入山協力金3000万円の横領事件を受けて、記者会見で頭を下げて謝罪する荒木耕治町長=左(2019年2月25日、屋久島町役場)

まずは、3000万円を横領したのは、町が協力金の収納業務を委託している屋久島山岳部保全利用協議会(会長・荒木耕治町長)の職員なので、「町に法的責任はない」という。さらに、屋久島町や鹿児島県、環境省や林野庁などでつくる同協議会は、権利能力なき社団なので「協議会に法的責任はない」というのだ。

この主張では、山海留学の体罰訴訟と同じで、国内外の観光客が寄付した3000万円と、その収納業務をする職員に対する管理責任は、どこにも存在しないということになる。そして、町は条例に基づいて集めている入山協力の収納業務を、法的責任が取れない同協議会に委託していたということである。

荒木町長ら町幹部にとっては、法務事務専門員の助言に従って、「権利能力なき社団」という用語を口にしたのであろう。だが、結果的にみると、屋久島町の無責任さを浮き彫りにする「逃げ口上」だったと言わざるを得ない。

結局は法務事務専門員の言い成りみたいです。

専門員が居ない頃の町の対応はどうだったのでしょうか?

町長自らの判断力は無さそうですから頼りの綱なんでしょうけど、法務事務専門員って町に不可欠な存在ですかね。

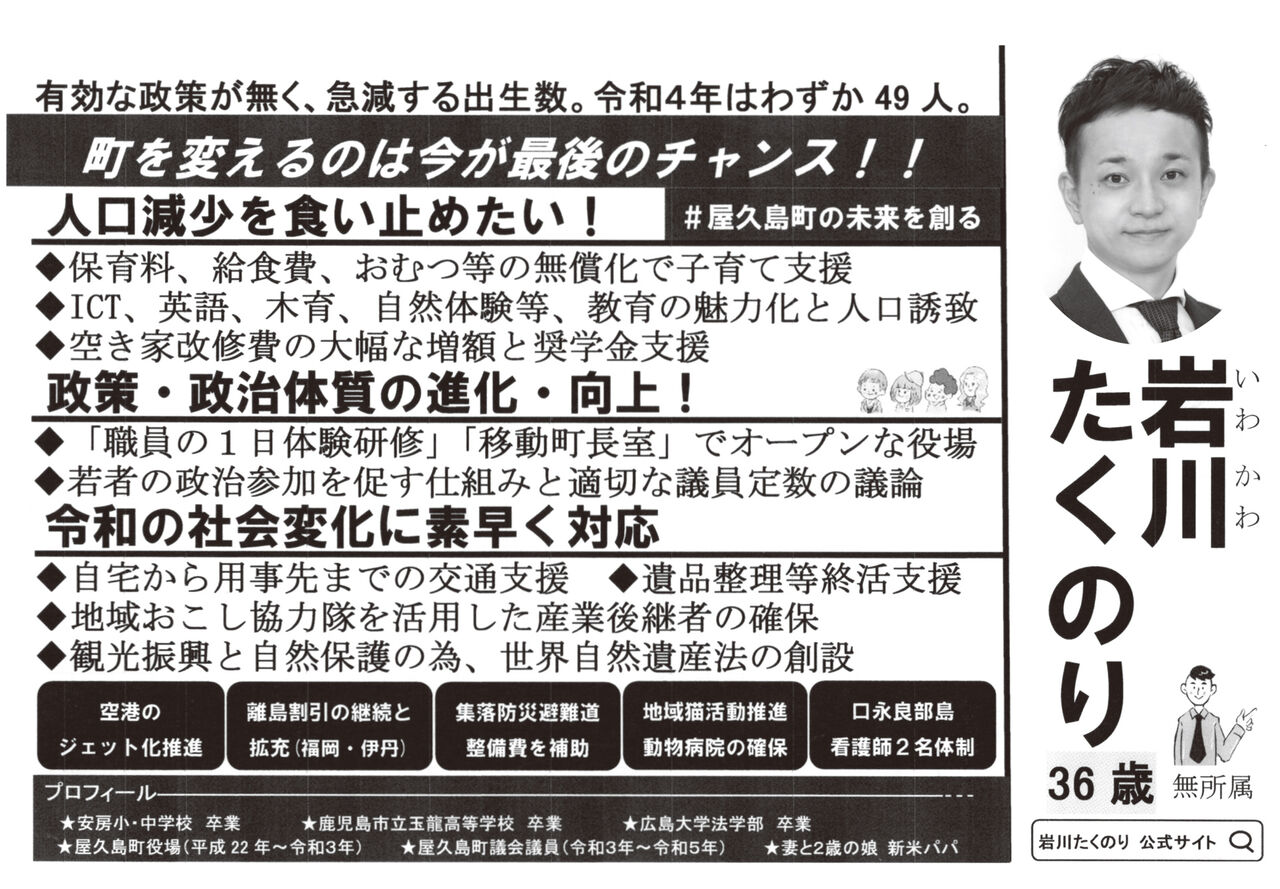

4年に一度の町長選挙の投票日も近づいてきました。有権者の皆さんは、もう投票する候補者を決めているのでしょうか?

それとも、今月24日の告示以降の街頭演説等を聞いてから投票する人を決めたいと思っているのでしょうか?

いずれにしても、屋久島の向こう4年間のかじ取りを託す人ですから、お互い熟慮のうえ貴重な一票を投じるようにしましょう。

さて、その屋久島町長の年収はどれぐらいなのか、気になるところですよね。そこで「屋久島町町長等の給与等に関する条例」に基づき試算してみました。

詳細は、以下の通りです。

町長(給料月額 761,000円)

給料 761,000円×12か月=9,132,000円…(1)

期末手当(ボーナス)

06月 (761,000円+76,100円)×1.55=1,297,505円…(2)

12月 (761,000円+76,100円)×1.70=1,423,070円…(3)

合計 (1)+(2)+(3)=11,852,575円

<参考>

副町長給料 月額 600,000円

教育長給料 月額 567,000円